(神代植物公園の紅葉 12月7日撮影)

仏教思想概要7《中国禅》の第2回目です。

第1回目の前回は「第1章 中国禅宗の成立」を見てみました。

そして、今回から「第2章 中国禅の発展」に入り、本日は「1.北宗禅と神会の主張」を取り上げます。

第2章 中国禅の発展

1.北宗禅と神会の主張

1.1. 北宗禅の形成

「すべての人間は、本質的に清浄であり真実であった。なんびともブッダと平等であった。これを証明するものは、強烈で主体的な人間性の直観であり、さらにその背後には、深い瞑想の実践があった。(如来清浄禅、真如三昧、一行三昧と呼ばれた)」→これらを導く哲学は、『華厳経』とか、『起信論』によって用意されており、選ばれた大乗経典の真理を各自の生活の上に味得することが、この時代の禅宗の運動であったのです。

つまり、『起信論』の絶対的な目ざめ(究竟覚)とか、本来的な目ざめ(本覚)は自己の心の根源にじっさいに目ざめる実験を前提にしており、しかも、素朴な瞑想の実習にとどまらないのです。北宗禅の成立は、そうしたすぐれた哲学と行動をつつみ越える自覚の実験と思想の運動を意味したのです。

(1)北宗禅の特色と鏡の比喩

宗密(*)は北宗禅の特色を要約して、「煩悩のちりを払って、清浄な心を直観し、瞑想の方便によって大乗経典の真理に通達するもの」と言っています。

(鏡の比喩)

鏡が美しい対象を映しても、その清浄性を増すことはなく、汚れた対象を映しても、本来の清浄性を減ずることはない。鏡はそれらいずれに対しても差別の意識をもつことがない。→これを体用の概念に当てるならば、鏡の本来的な清浄性は「体」であり、それが清浄と汚染を平等に映しだすのは「用」である。現実的な行道としては、どこまでも客塵を払う用によって、本来の清浄性にかえり、それを自覚しようとするのである。体と用の混同は許されない。

→ちりを払うのは、人々の心にもともとちりがないからである。ちりがないから、ちりを払うことができるのであり、ちりを払う必要があるのである。→この点が、理論と実践の異なるところであり、理論と実践を総合する北宗禅の特色であったのです。

→北宗禅は、行道としての禅の限界を、どこまでも忠実に守ったのです。

*宗密(780-839):華厳宗五祖。北宗禅を批判した南宗禅・荷沢宗開祖神会の思想を継承した。(詳細後述)

(2)北宗禅の離念と南宗禅の無念

北宗禅は『起信論』の離念の説によって、心の本来的な真実とそれを直観する離念の行道を主張した。それには華厳哲学を意識し、哲学と共なる禅の行道の本質を明らかにしたことを示しています。

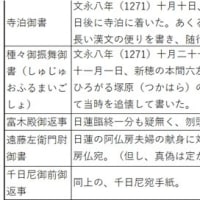

これを攻撃したのが、おなじ東山法門の十大弟子の一人、曹渓の慧能(えのう)に学んだ神会(じんね 684-758)でした。(下表7参照)

1.2.神会の主張

(1)神会の北宗禅批判

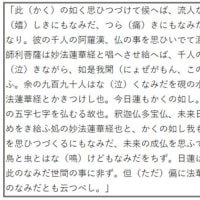

神会は『南陽和上頓経解脱禅門直了性壇語(じきりょうしょうだんご)』(下表8)にて、神秀の北宗禅を以下のように批判しています。

(批判の解説)

①「あらゆる善きものと悪しきものとを、けっして差別してはならぬ」、この説は、神秀の『観心論』の「自己の心の清浄と汚染の二つのはたらきを内観せよ」をまっこうから否定したものである。清浄と汚染、善心と悪心という差別そのものが、すでにぬぐうべからざる汚染である。そこに心をとどめるなら、それはもうすでに拘束であり、心がそこに縛りつけられる、としている。

②『大乗無生方便門』に詳述されているインド古来の瞑想の常套手段である「妄念を起こさぬように、視線をたれて下を見つめたり、内面的なものに精神を集中したり、あるいは外に向って遠近に心をやったりする訓練」もそれらすべてを退けた。

③「内観せぬことが悟りである。なぜなら、そこには記憶というものがないから」と。つまり、自己の心そのものは、もともと空寂である。→これは『唯摩経』「菩薩品」の一部を引用している。

(2)神会の重視したもの→「自然知」

「瞑想は心のうごきをとどめて何も考えぬことではない。なにものにもとらわれず、どこにもとどまらない心の自由な活動に目ざめることである。それは、意識的な心の根底に、もともと自然な知があるからである。」神会は、そうした目ざめを可能ならしめる本来的な自然の知のはたらきを、なにより重視したのです。

それは、内よりおのずから知るものであって、北宗禅が主張するように外より観じたり悟りの対象とすることができぬものである。直観といってもそれは知ではなく、記憶にすぎない、としたのです。

とどまることのない心を神会は「無住」とよびました。無住は、般若ハラミツの空なる活動をさすことばです。

北宗禅の離念が妄念を離れる行動として、現実的具体的な主張であったのに対して、神会の無住は、主体的であり本来的でした。それを神会は「自然の知」と呼んだのです。

(3)離念の否定と自然知

神秀(北宗禅)では禅定に固執する小乗教徒の悟りをきびしく戒めているが、神会は、離念の行道と本来の真心に目ざめる自覚との間に、越えがたい溝が残るため、これも不自然な分別だとしています。

神会によれば、ダルマの仏教は、離念の行道の禅定より本覚の知恵への二段構えでなく、空寂な心の本体にもともと自然の知があって、それみずから空寂の心を知ることにほかならなかったのです。

神会はこれを「如来禅」(無念によって如来の常住なること、如来によって悟られた真如の仏性の永遠なるに徹すること)と呼んだのです。

↓

定と慧の心理的にも、論理的にも二つに分けられない。一つのものの両面と主張したのです。

(4)坐禅や瞑想の偏向の批判と無念の主張

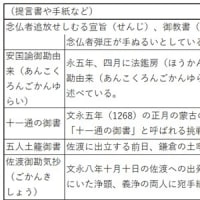

神会は、『般若経』を引用して、北宗禅の坐禅や瞑想の傾向を批判するとともに、「無念」を主張しています。(下表9 『般若経』の引用部分を参照)

ここで、「心を凝らして禅定に入り・・・、心をとどめて清浄を観じ、心を起こして外界を統一し、心のはたらきを収めて内に沈潜する」という四つの瞑想法は、神会が北宗の誤りを要約することばです。

神会はこれが、ほんとうの悟りをさまたげるもので、シャーリプトラが静かなる林中で坐禅したとき、維摩にしかられたのと同じだとしています。

臨済玄義(?-866)もこの句を借りて同じ主張をしており、神会の北宗批判は中国禅の発展に決定的な影響を与えたのです。

1.3.慧能の主張

神会の神秀系の禅への挑戦、その勝利によって、慧能の教えは広まったといえます。この結果、第五祖弘忍を継ぎ第六祖に神秀を押しのけ、神会により慧能が祭り上げられこととなりました。

乱世に住む民衆の心には、自由闊達、なにものにもとらわれないさとりを説く南宗禅の方が浸透していったのです。南宗禅によって衆生はすべてが仏であるとする禅が説かれ、仏教は中国全土に浸透し、中国人全部が仏になったのです。

それでは、慧能の教えとはどんなものであったのか、ここで少しふれておきたいと思います。

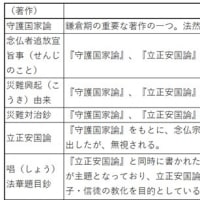

(1)三科三十六対

慧能が遺言に説いた彼の中心教説といわれているものに、「三科三十六対」があります。

三科とは(下表10 参照)蘊(うん)・界(かい)・入(にゅう)の三つのことです。

それは、すべての存在するもの、それとともに感覚されるもの、感覚するもの、感覚する心、すべてが、人間の心の現れであるという思想のことです。

この三科の法門は、結局、心がすべての存在物を生むという、規模雄大な唯心論を哲学的に基礎づけようとするものといえます。

三十六対とは(下表11 参照)三科でいうこうした心が、結局、三十六の相対立する対象をつくりだすというのです。

ここで慧能は「自由論」を説いています。人間の世界の対立ばかりか、自然の対立も結局、心の対立である。対立を離れて、自由な心になれいうのです。

三科三十六対の法は、結局、一切の存在するものは、心より作られ、心が自由になった場合、一切の存在しているものを離れるという思想といえます。

(2)自由の主張

慧能の思想は、無住・無相・無心の自由の主張であり、いまだ価値にとらわれている感のある神秀の禅を批判したのです。

一方、神秀の思想の特徴は「五方便」ということにあると思われます。

・総彰仏体(そうしょうぶったい):『大乗起信論』により明らかにする

・開智慧門(かいちえもん):『法華経』により

・顕不思議解脱(けんふしぎげだつ):『維摩経』により

・明諸法正性(みょうしょほうしょうしょう):『思益経(しえきぎょう)』により

・了無異自然無礙解脱(りょうむいじねんむげげだつ):『華厳経』により

これらは、神秀らしい博学に裏づけられた修行の方法。ひとり静かに山にこもり、心を一つにして、いっさいの執着をはなれるという禅といえます。

つまり、慧能からみれば、神秀の禅は結局「漸(ぜん)」であり、道徳性の立場であり、有限性をまぬがれないものであったのです。

慧能の立場は「頓(とん)」である。なにものにもわずらわされぬ自由なる心、それこそ人間の本性であり、そのような本性をさとるこそ、ほんとうのさとりなのでした。

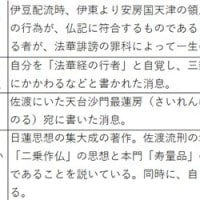

1.4.神会の主張の危険性

神会は慧能を頂くことのより、自らの正当性を主張し、南宗禅を中国全土に広めることに貢献しましたが、その説は大乗仏教という立場からみれば危険性を含むものでした。

(1)神会の坐りとその危険性

ここでの危険性とは何だったのでしょうか。

神会の坐りは「無住の心体に本知あり」ということであり、これは行道としての禅の立場を固持していた北宗に対して、いつかこれを突破してしまう危険性をはらむものであったのです。

神会が本知とよぶものは、目ざめや悟りの限定を絶した、普遍的な人間の主体性をさすものであって、それは、本質的は、のちの宋学の「格物致知(かくぶつちち)」や王陽明(1472-1528)の「致良知(ちりょうち)」と似ているが、仏教の般若ハラミツの知とはまったく異なったものであったのです。

(2)神会の主張の強引さ

北宗の明らかにした定より悟りの方便は、定と悟りをあくまで一にあらず、二にあらずとすることによって、それぞれの本質を体用の関係によって明らかにしようとしたにすぎない、神会はこれを無視しました。

また、無住も無念もその本来の語義としては、北宗の離念と異なるものではなかったが、神会はこれを強引に発展させ、主体的な本知としたのです。

ここには、北宗禅がもっていた定より悟りの立場が完全に突破され「体用不二」の徹底がみられます。

(無住と無念の本義と神会の主張の問題点:下表12参照)

神会の主張は、反面、本知の対象を欠くゆえに、用をたんなる気まぐれの遊びとして、ひいては体すら無意味で偶発的な存在とする悪しき形而上学と化す危険性をはらんでいたといえます。

さらに、少なくとも、その本知の特色をさらに徹底し、これを自性の用として、随縁の用と区分することで、禅と華厳の哲学を総合しようとした宗密に至り、そうした悪しき観念性の破綻がみられたことは確かであるのです。

本日はここまでです。次回は「2.体から用へ-南宗禅の二つの立場」を取り上げます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます