2.佐渡流罪の期間

以上、鎌倉時代の主な著作とそこにみられる日蓮の思想について取り上げましたが、次に、佐渡流罪時代に書かれた、2つの著書を取り上げ、そこから彼の思想の根本を探りたいと思います。

日蓮の経歴でもわかるように、日蓮の佐渡流罪の期間は3年程度でした。したがって、この3年間で彼の思想のすべてが作られたわけではないでしょうが、冬の厳しい環境に置かれて、それまでとは違ったより深い思想が形成されたのは、この環境とは無縁ではなさそうです。

2.1.受難を説く『法華経』と常不軽菩薩

(1)なぜ迫害を受けるのか

日蓮の人生は苦難と迫害の連続でしたが、佐渡においてそれは頂点に達しました。この苦難、迫害が頂点に達した時、彼の宗教的情熱もまた絶頂に達し、彼の理論活動もまた絶頂に達しました。

なにゆえ、法華経の行者である日蓮が難にあわなければならないのか。法華経の行者は、神仏によって守られるべきではないか。

この問いに対して、ほかならぬ『法華経』の経典のなかに、彼の受難の真の理由を見出したのです。

(2)『法華経』の構成と菩薩の苦難

『法華経』(28品)は「迹門(しゃくもん)」(14品)と「本門」(14品)の大きく二部構成となっており、その前半部分の迹門のなかの後半部分、法師品(ほっしほん、第10品)から安楽行品(あんらくぎょうほん、第14品)までは、迹門の他の部分と多少違った内容を持っています。そのテーマは「菩薩の苦難」ということです。

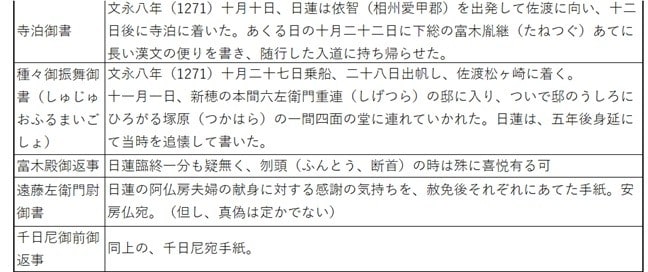

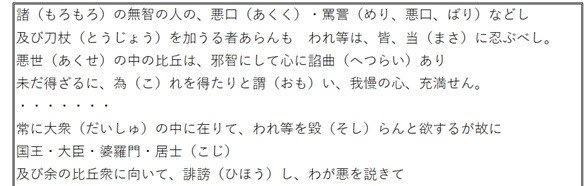

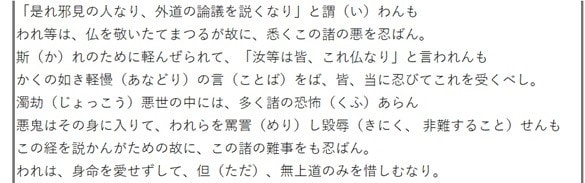

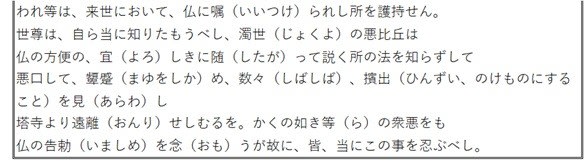

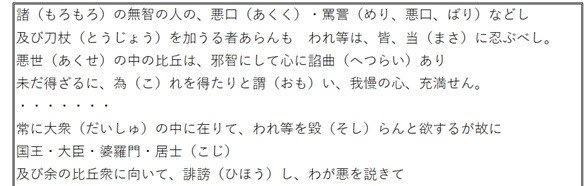

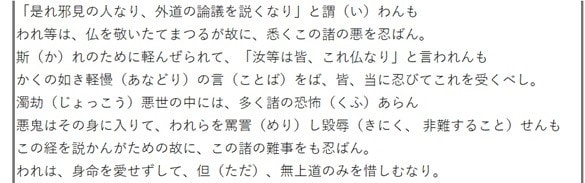

ここでは、菩薩、すなわち人類救済のために働くリーダーはどうあるべきか。そのような菩薩は、仏の使いとして正法流布の大使命をおびてこの世に生まれた。それゆえに、さまざまな菩薩、迫害にあうというのです。特にこのことは「観持品(かんじぼん、第13品)にもっともはっきりと書かれています。(下表4参照)

この観持品では、受難にあっても、なお忍んで仏さまに精進せよとしています。「身命を愛せず、無上道を惜しむ」、さまに思想家がいつもおのれの心に、絶えず言い聞かせなければならないことばなのです。「身命を惜しまず、真理が世に行われないことを悲しめ」なのです。

(3)常不軽菩薩

日蓮は言います。「日蓮一人之読めり」と。この観持品のことばの意味をかって正確に読んだ人はいない。「日蓮なくんば、仏の言は虚言するべし」、まさに釈迦の予言が、日蓮の受難によってはじめて真理とされた。日蓮がなかたったなら、釈迦はウソつきだというわけです。何ということばでしょうか!

こういう考えにより、日蓮の受難は正当化されます。日蓮は佐渡に流される途中で、ある思いを持ちます。それは、「常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)」です。この菩薩は、『法華経』本門の第20品「常不軽菩薩品」に登場する菩薩で、自分をいじめる人間に対してもその内なる仏性を礼拝する、という菩薩です。この時期の日蓮は常不軽菩薩を自らに投影していたのです。

しかし、佐渡への途中で語ったこの常不軽菩薩を、日蓮はその後はあまり語らなくなります。日蓮の姿は忍ぶというような消極的なものではなかった。もっと実践的な、もっと積極的な苦難に対する対処のし方が彼の本来の生き方であったのです。

2.2.苦難の喜びと佐渡での二つの著作

日蓮は、積極的な苦難に喜びを感じる。そしてその喜びは、苦難が徐々に激しくなってゆけば、ゆくほど、強くなっていきます。

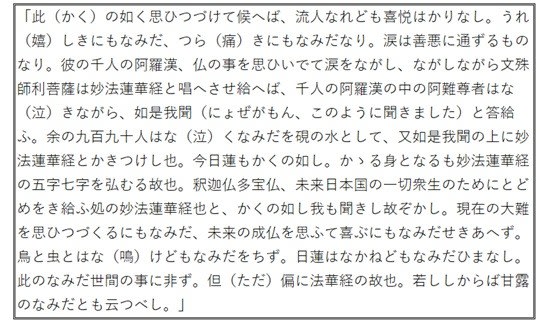

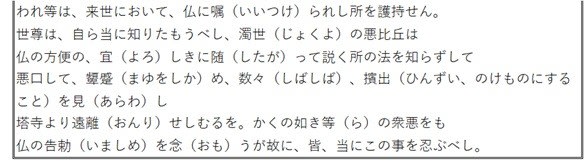

これ(上表5)は佐渡流罪が赦免される1年ほど前に書いた『正法実相鈔』のことばです。日蓮は多情多恨の人ではあるが、それは『法華経』のためであったのです。受難の生活で多くの涙を落とす彼でしたが、その涙は悲しみより喜びの涙、法悦の涙だったのです。

佐渡の生活について日蓮はいろいろと書いています。特に文永八年の十一月から文永九年の四月、一ノ谷へ移るまでの塚原はひどいところであったようです。

そんな佐渡において日蓮は多くの手紙を書いています。すべてが遺言のつもりでした。その多くの手紙の中から、日蓮生涯の傑作『開目抄(かいもくしょう)』と『観心本尊抄(かんじんほんぞんしょう)』が生まれたのです。

2.3.『開目抄』とそれにみる日蓮の仏教思想

(1)二つの問い『開目抄』

『観心本尊抄』は日蓮得意の問答体であり、大変論理的な形をもっているが、『開目抄』は論理的に整理するのが大変難しいのです。

二つの問いが『開目抄』を貫きます。二つの問いとは『法華経』とは何かという問いと、日蓮は何かという問いで、前者の問いは、しばしば後者の問いにかき乱されます。

宗門では『開目抄』を人開顕(にんかいけん)といって、法開顕(ほうかいけん)の書である『観心本尊抄』と区分するようです。人開顕とは、法華経の行者としての日蓮の本質が明らかになったことを意味するようです。

日蓮が自己の教説を語ろうとするとき、執拗におのれはどれほども者だ、という問いがおそってくるのです。この『開目抄』を書いた時期の日蓮は、客観的な教説と、自己とは何かという問いの間で大きく揺れ動いていたのです。それが、解決されるのは『観心本尊抄』を書く時期ですが、それは後述します。

(2)もっともすぐれた経典は『法華経』-「五重相対」

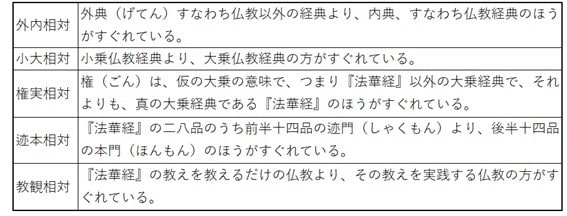

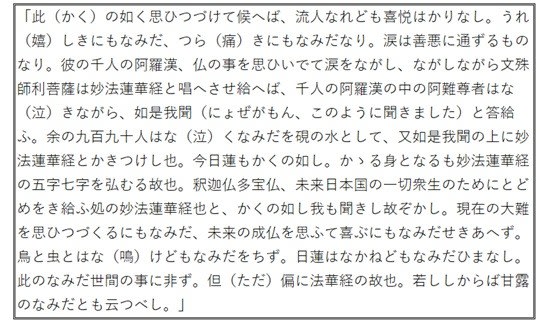

『開目抄』で日蓮は、『法華経』が最も優れた経典であることを評価した五分類について説いています。それが「五重相対(ごじゅうそうたい)」(下表6)です。

(3)「二乗作仏」の思想

日蓮は天台智顗(中国天台宗の開創)の教説を通して獲得した釈迦の正法は『法華経』であるという信念に、もう一度理論的吟味をかけます。『法華経』の独自思想は何か?日蓮はそれを二乗作仏(にじょうさぶつ)と久遠実成(くおんじつじょう)の思想だというのです。

二乗作仏とは、二つの小乗の徒(*声聞と縁覚)でも仏になれるという説です。

大乗仏教では、山にこもってさとりにふける仏教徒は、山を下り大衆を救わねばならないと主張します。このため、声聞・縁覚の代表者である舎利弗(しゃりほつ)や迦葉、目犍連(もつけんれん)たちはひどく批判されます。その代表経典が『維摩経(ゆいまぎょう)』で、二乗は永遠に成仏できないとされています。

しかし、『法華経』では、二乗に対する見方が変わります。二乗もまた成仏できるというのです。特に第一品(序品)から第九品(授学無学人記品)に至る九巻は釈迦の説法で、声聞・縁覚がしだいに仏になることが約束されています。

さらに『法華経』では悪人や、それまで説かれなかった女性の成仏を初めて説いており、全ての人間が成仏する教え、平等慈悲の教え、いわゆる「一乗の教え」が説かれている。このことを、日蓮は独特の手法で実に見事に分かりやすく説いています。

*声聞(しょうもん):釈迦の教えを直接聞いてさとった弟子たち

縁覚(えんがく):釈迦の教えを直接聞かずにさとった小乗の徒たち

(4)「久遠実成」の思想

久遠実成とは、『法華経』で語る釈迦がけっして歴史的人間としての釈迦でなく、永遠不滅の法身仏としての釈迦であるという思想です。この思想は『法華経』の後半本門の第十六品「寿量品」ではじめて語られます。

日蓮はこの久遠実成の思想はただの永遠論でなく、この娑婆世界がそのまま永遠である、現世肯定の永遠論だとしているのです。

(5)「久遠実成」の思想と日蓮の本家中心主義

『法華経』にみられる永遠論は密教にも、浄土教にもあります。しかし、このことを日蓮は認めません。その理由の一つに日蓮の中にある本家中心主義のようなものがあったといえます。

全仏教の本家は明らかに釈迦である。その釈迦をあがめなければならない。それゆえ、釈迦より大日や阿彌陀をあがめている諸宗は本家本元の仏を無視することであり本末転倒だ、と日蓮はしているのです。

日蓮が密教や浄土教に反対したのは、この本家主義ばかりでなく、他の経典はこの世とは別の所を浄土とすることにもありました。日蓮が『法華経』ではじめて久遠実成という思想が語られたとみたのは、現世肯定の永遠性がそこで初めて語られたとみたからです。

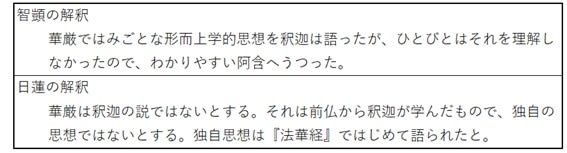

(6)天台智顗の五時の思想解釈と「久遠実成」の思想

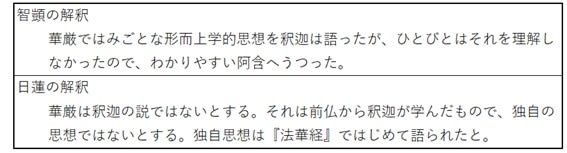

日蓮は、智顗の五時についても、智顗とは別の解釈をします。(下表7)

つまり、五時の思想の真実はともかく、永遠の仏のあらわれとしての現世肯定、そのような叫びが浄土教はおろか、密教にも華厳にもない、と日蓮はいうのです。

生がどんなに苦難の中にあっても、永遠を、永遠の法楽を含むとすれば、生はすばらしいことなのだ。日蓮は、その生のすばらしさを実践と理論においてみごとに果たしたのです。

本日はここまでです。

次回は「第2章 日蓮の主な著作と思想」の続き「2.佐渡流罪の期間」の後半部分を取り上げます。