ES9018Q2Mのボードは、システムに組み込むことはないのですが、

音源に使ったPi3 + HiFiberryDAC+Proが意外と良かったので、

サブシステムのBBG(DAC9018Sに組み込まれている)と交換してみました。

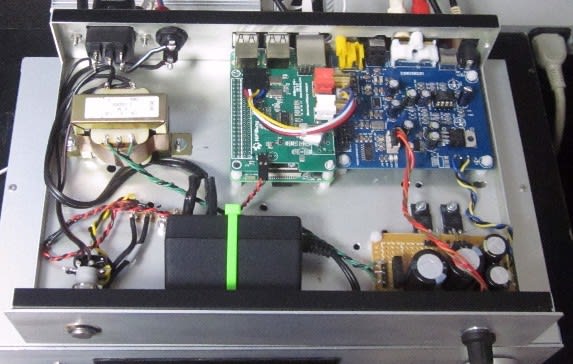

Pi3 + HiFiberryDac+Pro + (I2S)DAC9018S

この組み合わせはPi3の代わりにPi2を使ってあまり良い結果を得られてなかったのですが、

今回はそんなに悪くは思いませんでした。力強い厚い音です。

この組み合わせが配線がすっきりするので、しばらくこれで使ってみます。

いろんな組みあわせで使えるので、聞きくらべてみました。

BBGはメインシステムの音源に戻し、余ったBBBはスタンドアロンで使えるようにしました。

1. NanoPiNEO2+BBG(lightMPD/upnpgw) - (USB)USDA-MINI - (DSD)DAC9018D

2. BBB(lightMPDスタンドアロン) - (USB)USDA-MINI - (DSD)DAC9018D

3. NanoPiNEO2+BBG(lightMPD/upnpgw) - (USB)UDA2 - (I2S)DAC9018S

4. BBB(lightMPDスタンドアロン) - - (USB)UDA2 - (I2S)DAC9018S

5. Pi3 + HiFiberryDac+Pro(lightMPDスタンドアロン) - (I2S)DAC9018S

アナログ部

DAC9018S - 電流帰還パワーアンプ -

-アンプ切替器 - スピーカー

DAC9018D - 電流帰還パワーアンプ -

スィッチで切り替えての聴き比べではないので正確な比較ではありません。

Pi3は別途パワースィッチがあるのでDAC9018SでUSB入力を使っている時はPi3の電源は切っています。

DAC9018SとDAC9018Dの音の質に思っていたより違いがあることがわかりました。当然DAC9018Dが上です。この差がUSBボードのちがいによるものか、DACのちがいによるものなのかは考えてみる必要があるかもしれません。

lightMPDスタンドアロンとlightMPD/upnpgwは音質が少しちがいます。

Pi3は他とはちがう音で力強い音です。

音源に使ったPi3 + HiFiberryDAC+Proが意外と良かったので、

サブシステムのBBG(DAC9018Sに組み込まれている)と交換してみました。

Pi3 + HiFiberryDac+Pro + (I2S)DAC9018S

この組み合わせはPi3の代わりにPi2を使ってあまり良い結果を得られてなかったのですが、

今回はそんなに悪くは思いませんでした。力強い厚い音です。

この組み合わせが配線がすっきりするので、しばらくこれで使ってみます。

いろんな組みあわせで使えるので、聞きくらべてみました。

BBGはメインシステムの音源に戻し、余ったBBBはスタンドアロンで使えるようにしました。

1. NanoPiNEO2+BBG(lightMPD/upnpgw) - (USB)USDA-MINI - (DSD)DAC9018D

2. BBB(lightMPDスタンドアロン) - (USB)USDA-MINI - (DSD)DAC9018D

3. NanoPiNEO2+BBG(lightMPD/upnpgw) - (USB)UDA2 - (I2S)DAC9018S

4. BBB(lightMPDスタンドアロン) - - (USB)UDA2 - (I2S)DAC9018S

5. Pi3 + HiFiberryDac+Pro(lightMPDスタンドアロン) - (I2S)DAC9018S

アナログ部

DAC9018S - 電流帰還パワーアンプ -

-アンプ切替器 - スピーカー

DAC9018D - 電流帰還パワーアンプ -

スィッチで切り替えての聴き比べではないので正確な比較ではありません。

Pi3は別途パワースィッチがあるのでDAC9018SでUSB入力を使っている時はPi3の電源は切っています。

DAC9018SとDAC9018Dの音の質に思っていたより違いがあることがわかりました。当然DAC9018Dが上です。この差がUSBボードのちがいによるものか、DACのちがいによるものなのかは考えてみる必要があるかもしれません。

lightMPDスタンドアロンとlightMPD/upnpgwは音質が少しちがいます。

Pi3は他とはちがう音で力強い音です。