今季2回目のハゼ釣査に行ってきました。

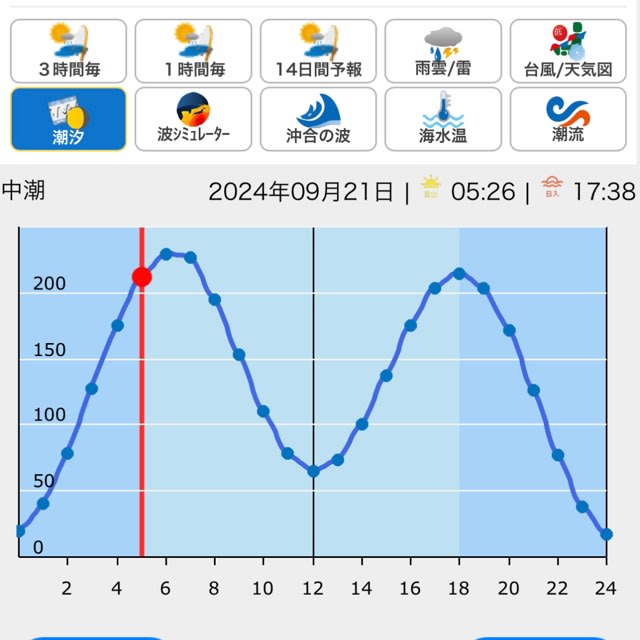

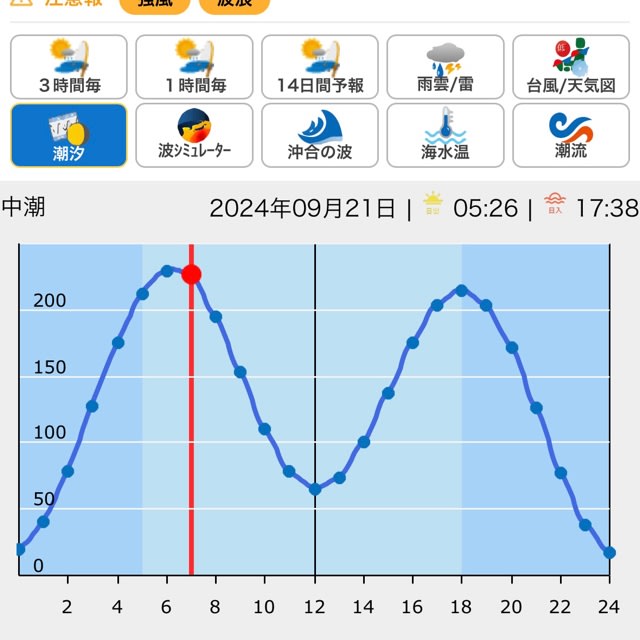

前回は干潮からの上げ潮の時間帯でしたが、今回は満潮からの下げを狙います。

釣り場はいつもの定点観測ポイント。

午前5時半、日の出とともにスタートです。

開始直後は満潮の潮止まりで反応も渋かったのですが、それでも15cmクラスのレギュラーサイズがぽつりぽつりとアタります。

この時期に多いはずの新仔の反応は前回同様ありません。

1時間ほどすると下げ潮で水が流れ始め、フィーバータイムに突入。

釣れるハゼは17cm前後の良型揃いで、最大 19.5cmでした。

気温が高く魚が傷みやすいので、釣れた魚は生きているうちにクーラーボックスに移動させて鮮度をキープします。

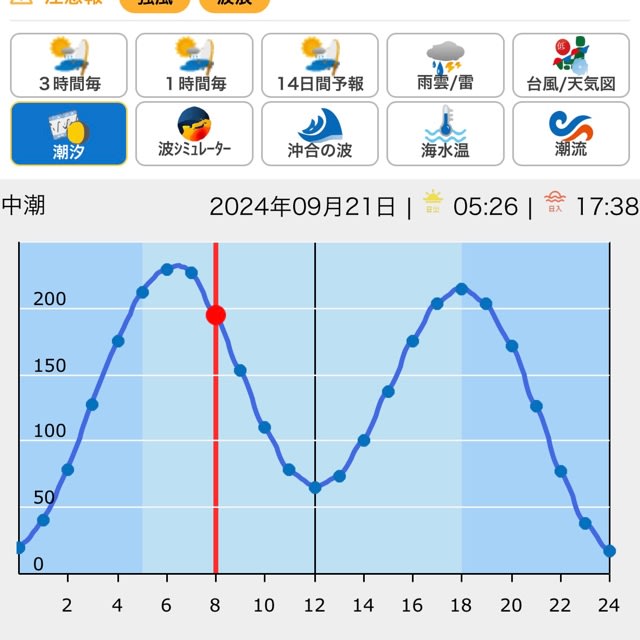

しかし、8時を過ぎた頃から状況が一変。

上流から茶色く濁った水が降りてきて、パタリとアタリが止まってしまいました。

雨は降っていないはずなので、もしかすると何かの工事をしているのかもしれません。

それとも前日に上流部で局地的な大雨でも降ったのでしょうか。

その後もしばらく粘ってみましたが、水色が悪くなる一方だったので諦めて撤収。

私と入れ替わりで数組の家族連れがやってきましたが、ちょっと気の毒になりました。

午後の満潮で綺麗な水が上がってくればまた釣れるようになると思いますが、それまでは多分厳しいです。

濁りを嫌った魚がピンポイントで溜まるミオ筋の位置(そこしか釣れない)をアドバイスして、釣り場を後にしました。

持ち帰りは、15cm以上のキープサイズを20尾。

うち17cm以上が10尾(最大19.5cm)。

リリースサイズは5尾ほどでした。

◇◇◇◇◇

さて、反省会です。

今回は定番の天麩羅に加えて、ハゼの磯辺揚げを作りました。

ふわふわの白身に海苔の香り。

絶品の酒の肴です。

お酒は九十九里の地酒「寒菊」を合わせました。

ハゼもお酒も美味しい!

ご馳走様でした♪

本題です。

今回そこそこ釣れたように見えるかもしれませんが、実は厳しい結果でした。

例年であれば、この時期には警戒心の低い新仔が良型の倍以上釣れるので、天麩羅サイズが20尾釣れるということは、リリースサイズを含めれば大体60〜70尾ペースです。

しかし、今年はなぜか新仔「だけ」がごっそり居ません。

(良型が釣れるペースは例年並みで、特に数が多いという印象は私にはありません。)

原因は分かりませんが、先日の台風接近時の増水でどこかへ流されてしまったか、それともこの夏の猛暑で生育場所の水温が上がり過ぎて壊滅してしまったか・・・

前者であればよくあることなので特に問題ないのですが、後者であれば来年以降への影響が心配です。

秋の風物詩のハゼ釣りを後の世代に伝えて行くためにも、地球温暖化にはなんとかストップをかけたい。

そんなことを思った9月半ばの「真夏日」でした。