愛憎詩、と依頼を受け考え込んでしまった。好きな詩があり、それ以外はおよそ「それ以外」なのであって、愛憎渦巻くほどの執着をもつ作品など……と途方に暮れかけたとき、脇腹の暗がりから低い声が起き上がってきた。

――ばかものよ。

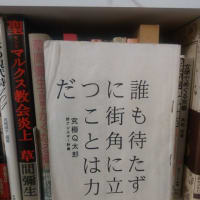

言わずもがな、茨木のり子「自分の感受性くらい」の最終行である。わたしはこの詩が好きではない。好きではないが暗唱できる。愛唱ではない。先刻のように不意に肩を(時には頬を)叩かれ、その都度「うるさいなあ」と思っているのだ。次に全文を引用する。

自分の感受性くらい 茨木のり子

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

「うるさいなあ」である。正しいこととは、およそ煩く感じるものだ。「そんなことわかってるよ」と。わたしの中でこの詩は自立自存しており、こころの水面へ浮上するとき、「現代詩の長女」こと大詩人・茨木のり子による詩だとか、彼女の人となりとか、この作品の書かれた時代背景とか、そういう後ろの物語をみな振り落として来てしまうので、唇をとがらせたくなるのかもしれない。

わたしは1981年生まれだ。粗い言い方だが、この国の「個」の時代を生きてきたという実感がある。多くの社会的な問題を矮小化し、個々人や家庭に抱え込ませ、責任を被せ、たった10年で30万人以上を自死させた時代だ。わたしも多分に漏れず、尊厳ごと生命を放棄しようとしたこともある。

だから、この詩が聞こえてくる度に「そうやって何でもかんでも自分のせいです、『わたくし』が悪うございましたってやってたから、こんなんなっちゃったんだろうが!」と当たり散らす思いでいた。そうして叫び疲れては、「本当はわかってるよ……でも少しくらい、何かのせいにさせてよ。もう守り切れないよ」とうな垂れてしまうのだった。

茨木のり子は1926年大阪生まれ。一億玉砕、国のために死ぬことこそ忠義という時代を経て、1945年に19歳で敗戦を体験している。命のかかった価値観が、人の手によってひっくりかえされるというのは、どれほどの怒りや失望や傷を生むのだろうか。絶する先を想像するほど、あの詩は重みを増し、輝きを帯びてくる。

与えられた考え方に従い辿り着いた結果がどのようなものであっても、同じ時間をやり直すことはできない。誰も代わってはくれない。自分は自分のものだ。何を正しいと感じ、尊び、信じるか。自分は何をしたくて、どうありたいか――それは自分自身が決めるべきこと/決めてよいことなのだ、という洗いざらしの正しさが、光でなくて何だったろう。

しかしながら。この前提を抜きに、2017年現在に読む(または薦める)作品として捉える場合、諸手を挙げて讃えることはやはりできない。本当の意味で「自分の感受性」を守ってやれるのは、自分しかいない。だから「自分で守れ」、それはすなわち「尊厳」を重んじることだ――ここに異論はない。ただ、あれもこれも「わたくし」が引き受けようとする姿勢には同意しない。時には何かのせいにして心を庇ってもよいし、友人や近親者や時代を憎んでもよいではないか。何が「駄目」かは一つ一つ検討・検証すべきで、「すべて自分のせい」は厳しさではなくある種の怠慢だろう、驕りですらある。

……と、いうようなことを「うるさいなあ」の後に続けているわけだ。もう十何年も。

ともあれ、この詩はとても内省的だ。「わたくし」が、他者へのメッセージとしてのみ、この詩を作ったとは思わない。特に「ばかものよ」は、自身を奮い立たせようとする言葉だろう。祈りかもしれない。

いじけた心根をキッパリと切り捨てる命令形の繰り返しが、この詩のカッコイイところだとは思うのだが、わたしは垣間見える弱さにこそ惹かれる。何度抑えても揺れてしまうやわらかな部分を秘めながら、前を向こうとする横顔に。ここまで書いてきて自覚する。なるほど、愛憎である。

では最後に、この作品を、わたしにみえている姿でご紹介したい。こんなの甘いと、茨木さんはお怒りになるだろうか。愛ゆえなので、どうかご容赦願いたい。

自分の感受性くらい

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにしてしまいそう

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはしたくない

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにしてしまった

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいと言いかけた

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするなと食いしばる

わずかに光る尊厳を握りしめ

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

〈完〉

――ばかものよ。

言わずもがな、茨木のり子「自分の感受性くらい」の最終行である。わたしはこの詩が好きではない。好きではないが暗唱できる。愛唱ではない。先刻のように不意に肩を(時には頬を)叩かれ、その都度「うるさいなあ」と思っているのだ。次に全文を引用する。

自分の感受性くらい 茨木のり子

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにはするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいにはするな

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

「うるさいなあ」である。正しいこととは、およそ煩く感じるものだ。「そんなことわかってるよ」と。わたしの中でこの詩は自立自存しており、こころの水面へ浮上するとき、「現代詩の長女」こと大詩人・茨木のり子による詩だとか、彼女の人となりとか、この作品の書かれた時代背景とか、そういう後ろの物語をみな振り落として来てしまうので、唇をとがらせたくなるのかもしれない。

わたしは1981年生まれだ。粗い言い方だが、この国の「個」の時代を生きてきたという実感がある。多くの社会的な問題を矮小化し、個々人や家庭に抱え込ませ、責任を被せ、たった10年で30万人以上を自死させた時代だ。わたしも多分に漏れず、尊厳ごと生命を放棄しようとしたこともある。

だから、この詩が聞こえてくる度に「そうやって何でもかんでも自分のせいです、『わたくし』が悪うございましたってやってたから、こんなんなっちゃったんだろうが!」と当たり散らす思いでいた。そうして叫び疲れては、「本当はわかってるよ……でも少しくらい、何かのせいにさせてよ。もう守り切れないよ」とうな垂れてしまうのだった。

茨木のり子は1926年大阪生まれ。一億玉砕、国のために死ぬことこそ忠義という時代を経て、1945年に19歳で敗戦を体験している。命のかかった価値観が、人の手によってひっくりかえされるというのは、どれほどの怒りや失望や傷を生むのだろうか。絶する先を想像するほど、あの詩は重みを増し、輝きを帯びてくる。

与えられた考え方に従い辿り着いた結果がどのようなものであっても、同じ時間をやり直すことはできない。誰も代わってはくれない。自分は自分のものだ。何を正しいと感じ、尊び、信じるか。自分は何をしたくて、どうありたいか――それは自分自身が決めるべきこと/決めてよいことなのだ、という洗いざらしの正しさが、光でなくて何だったろう。

しかしながら。この前提を抜きに、2017年現在に読む(または薦める)作品として捉える場合、諸手を挙げて讃えることはやはりできない。本当の意味で「自分の感受性」を守ってやれるのは、自分しかいない。だから「自分で守れ」、それはすなわち「尊厳」を重んじることだ――ここに異論はない。ただ、あれもこれも「わたくし」が引き受けようとする姿勢には同意しない。時には何かのせいにして心を庇ってもよいし、友人や近親者や時代を憎んでもよいではないか。何が「駄目」かは一つ一つ検討・検証すべきで、「すべて自分のせい」は厳しさではなくある種の怠慢だろう、驕りですらある。

……と、いうようなことを「うるさいなあ」の後に続けているわけだ。もう十何年も。

ともあれ、この詩はとても内省的だ。「わたくし」が、他者へのメッセージとしてのみ、この詩を作ったとは思わない。特に「ばかものよ」は、自身を奮い立たせようとする言葉だろう。祈りかもしれない。

いじけた心根をキッパリと切り捨てる命令形の繰り返しが、この詩のカッコイイところだとは思うのだが、わたしは垣間見える弱さにこそ惹かれる。何度抑えても揺れてしまうやわらかな部分を秘めながら、前を向こうとする横顔に。ここまで書いてきて自覚する。なるほど、愛憎である。

では最後に、この作品を、わたしにみえている姿でご紹介したい。こんなの甘いと、茨木さんはお怒りになるだろうか。愛ゆえなので、どうかご容赦願いたい。

自分の感受性くらい

ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにしてしまいそう

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにはしたくない

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにしてしまった

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮らしのせいと言いかけた

そもそもが ひよわな志しにすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするなと食いしばる

わずかに光る尊厳を握りしめ

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

〈完〉

私は自殺したいと思ったことがありません。

これってもともとの性格といったものも

関係するのかもしれません。

遺伝とかも。

大事な大学のゼミの友人はわたしよりも裕福で頭もよく人望もありという人でしたが、自死してしまいました。

裕福なひとが通う関西の私立一流大です。

親戚のおじさんも、自死してしまいました。裕福な人で大会社に勤めていました。

自死のすべてが

経済的であったり職を失ったりとか

そういう問題ではないのです。

そして茨木のり子は

この詩のなかで自死について

なにも語っていません。

自死を引き合いに

茨木のり子の詩を論じるのは

自死したひとたちに失礼であると思います。

自分の生きている時代に合わせて読むのは結構ですが、他人の死を引き合いにするのは

それこそ「ばかものよ」ではないでしょうか。

この論説が「自死を引き合いに

茨木のり子の詩を論じるのは

自死したひとたちに失礼」

と、もし読めてしまったのであれば

「もう一度読み直しなさいな」

以外の何物でもなく。

そも自死したひとに礼を表さねばならないことが有るとするなら、

それはその死に対してのみであり、

死に対する礼とは“冒涜すべからず”以外にはなく

自死の所以を語ることを指して失礼とは言わないだろう。

そして”礼を表するとはこういうことだ”と言う説明を省き

他者の論説を糾弾する行為は不公平であり、不公正であり、不合理だ。

"10年で30万人以上を自死させた時代だ"

経済が、社会が、家庭環境が、云々。ここは主旨ではない。

主旨となっているのはこの客観的事実であり、

問題に取り上げているのは"人"ではない。"時代"だ。

「そういう問題ではないのです」

と言うあなたの言葉がそのまま、あなたの指摘に向くのが分かるだろうか。

論説者が引き合いに出しているのは"これだけの自死を出した時代"であり

そこを指しての"こんなんなっちゃったんだろうが!"なのだろう。

誰も自死した人を指して

"こんなんなっちゃった"等とは言っていない。

本文の一節だけが気に障ったことを

論説者のせいにはするな

わずかに粗い読解の放棄

自国語の理解力くらい、自分で守ればかものよ

あなたが文章を書くのであれば

自分が文章が下手であるという能力不足を

相手の読解力のせいにしてしまうのは

一番楽です。

何もかもが

他人のせい。

説明しきれない自分のせいだとは

つゆほどに思っておらず。

嫌いだといいながら

茨木さんの詩を使ってしか

反論もできない情けなさ。

茨木さんの力に頼り

はしたない。

斎藤孝の文章の書きかたあたりから

読んだほうがよろしいかと。