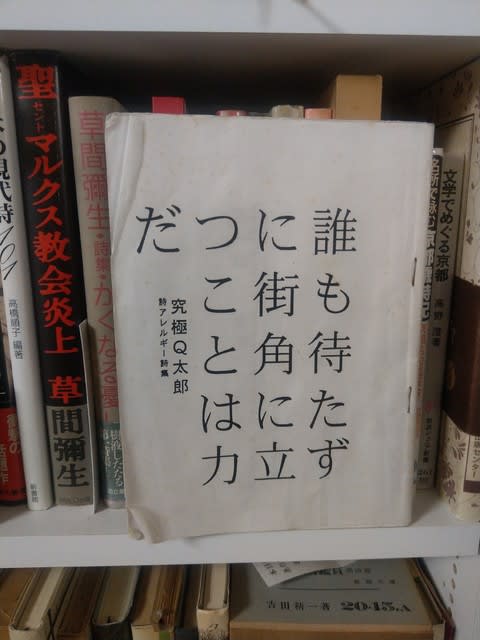

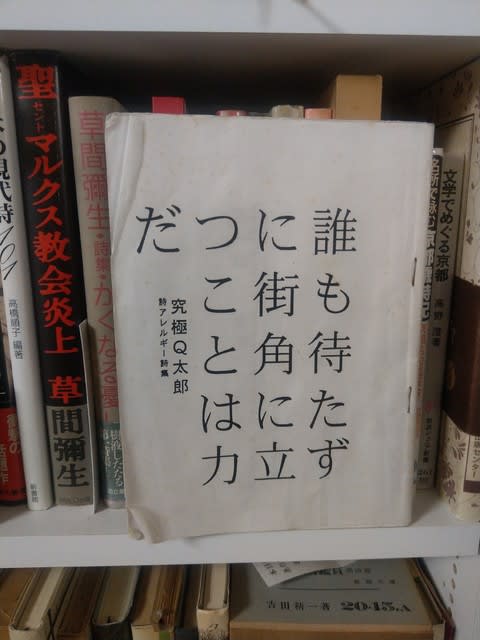

僕の手元に『誰も待たずに街角に立つことは力だ』(2009年9月)という究極Q太郎のコピー版詩集がある。そこには小さく「詩アレルギー詩集」という副題がついている。TOKYOポエケットか何かに出店されていたのか、誰かからもらったか。どこでどうやって手に入れたのか不明である。後ろに著者の住所と電話番号が書かれていて、鉛筆で訂正されている。これは僕の文字のようだ。怖いもの見たさに、電話してみようとしたのだろうか。あるいは、実際に喋ったのだろうか。喋ったような気もするが、もしそうだとしても、内容は覚えていない。奇妙なタイトルだが、樋口えみこの詩集に『なにか理由がなければ立っていられないのはなぜなんだろう?』(ぺんてか 1996年)というのがあって、どこか親和性を感じる。「詩人というのは不思議な感覚でものを捉えるなあ」と感心したことがあった。トイレットペーパーに紛れそうなコピー用紙の白。「愛増詩」コーナーに書くことが決まってから半年以上このコピー綴じ本をトイレにおいて僕は毎日眺めていた。毎日中をぱらぱらとめくっては、笑ったり考えたりうんこしたりする。そうさ、僕はこの「詩散」を愛憎している。

「詩散」と今書いたが、それは映画監督になった園子温の『TOKYO GAGAGA』のあとがきに出て来る言葉だ。

繰り返す。これは詩集ではない。「詩散」だ。

ここで「詩散」として示されているのは、『TOKYO GAGAGA』という当の書籍であると同時に園子温が1993年に渋谷ハチ公前交差点でのろしをあげたパフォーマンスそのものでもある。巨大なフラッグを振りながら交差点をジャックする。サラリーマン、画家、学生、OL、ミュージシャン、映画関係者、バクチク、発煙筒、デモ、夕方、占拠、闇鍋、詩、ガガガ!

究極Q太郎『誰も待たずに街角に立つことは力だ』にはそういう勢いはない。しかし、コピー版であることに加えて「詩アレルギー詩集」という副題、そして(これこそが肝心なのだが)詩文の中身が、限りなく詩が、詩集が、手元から散っていってしまう危うさを強く感じる。その意味で「詩散」というに相応しいものだと思う。

ここに書かれている詩は、なげやりなような、正論のような、脱力系のような、正義派のような、つまりはさっぱり分からない。傾向があるようでないようで、不思議な代物である。

だれかの陰謀

公園のベンチに

仕切りをつけたら

寝そべることが

できなくなってしまうではないか! (全文)

とか、

悲しみ

ぼくたちは会っても

もう話もしない

ぼくたちは

あのときのぼくたちとは

別人だから (全文)

といった短い詩が多い。前者「だれかの陰謀」は言われてみればそうだなあ、でも、それを声高に主張することではないよなあ、というような印象を受ける。声高に言わなければならないのは、書き手自身が頻繁にベンチに寝っ転がっていただろうか、などと想像する。後者「悲しみ」は、生活上でよくある愛や友情の破綻に、割り切った理由をつける。このように考えると、一見悲しみは和らぐように感じてしまうが、根本のところにもっと別の悲しみが生まれてくる。

究極Q太郎『誰も待たずに街角に立つことは力だ』の中で極めつけ不思議なのは次の作品だ。

見知らぬ女の子

見知らぬ女の子を

公園で見かけた。

白熊のような大きな犬が

水のみ場で水を飲むようすを見ていた。

いつのまにかならんで歩いている。

黄色い学童帽の下から

顔を向けずに声をかけてきた。

「オジサンすみません、今何時になりま

すか?」

ぼくは腕時計をはめていないけど

さっき公園の時計を見ておいたので

「一時頃だよ」と答えた。すると

女の子は「もうすぐ四時だ」と言った。

「えっ。まだ一時だよ」と言うと

指を折りながら「一、二、三、もうすぐ四時だ」と言う。

「いつも四時までに帰っているんです。

それまでに帰らないといけないんです」

「こっちから登ってこ」。

そう言うと女の子は、

道の脇の階段を

すたすた、あがっていってしまった。 (全文)

ここには、ふざけている人間が誰もいない。むしろ一生懸命、その人のやるべきことをやっている。しかし世界はすれ違っている。それを見ていると滑稽に感じる。ここに詩がある。

ここに詩があるのに、この詩集は詩集ではなく、詩散としか言いようのない形で存在している。それ以外はきっと似合わない。このコピー綴じの本が、いろんな人に読まれたら面白いのになと思うけれど、これがハードカバーの本になって、本屋に平積みされているところは想像できない。そうなっていたら途端につまらなくなるかもしれないような気もする。

どんな形になっても、どんな形で読まれても、たとえ翻訳されても伝わるものは伝わるのだろう。それを名作というのだ。それでは、この詩は? あるいは詩散そのものは?

僕は困っている。大好きなのに、これではいけないような、いやこれでいいような、これでなくてはいけないような。この本について考えると、いつもトイレから出られなくなる。僕は困っている。つまりは、この本を愛蔵し、愛憎している。

最後に。湯原昌泰編集発行の文藝誌「東京荒野」の中に、プロフィルを見つけた。本稿の不安定情報を補うために以下に引用しておく。

究極Q太郎…1967年埼玉県出身。障害者の介護を30年近くやっています。私が所属する西武池袋線沿いの介護人派遣センターの利用者や同僚らと福島の知人の周囲の人々と、早稲田あかねという場所の人々とで同人誌「甦 ribirth」を発行しています。詩集「蜻蛉(あきづ)の散歩」(500円)にて売っています。

本人に会ってみたいか、会ってみたくないか。新しい詩集を買った方がいいか、止めた方がいいか。僕は困っている。究極Q太郎と詩の関わり方を、愛憎している。

「詩散」と今書いたが、それは映画監督になった園子温の『TOKYO GAGAGA』のあとがきに出て来る言葉だ。

繰り返す。これは詩集ではない。「詩散」だ。

ここで「詩散」として示されているのは、『TOKYO GAGAGA』という当の書籍であると同時に園子温が1993年に渋谷ハチ公前交差点でのろしをあげたパフォーマンスそのものでもある。巨大なフラッグを振りながら交差点をジャックする。サラリーマン、画家、学生、OL、ミュージシャン、映画関係者、バクチク、発煙筒、デモ、夕方、占拠、闇鍋、詩、ガガガ!

究極Q太郎『誰も待たずに街角に立つことは力だ』にはそういう勢いはない。しかし、コピー版であることに加えて「詩アレルギー詩集」という副題、そして(これこそが肝心なのだが)詩文の中身が、限りなく詩が、詩集が、手元から散っていってしまう危うさを強く感じる。その意味で「詩散」というに相応しいものだと思う。

ここに書かれている詩は、なげやりなような、正論のような、脱力系のような、正義派のような、つまりはさっぱり分からない。傾向があるようでないようで、不思議な代物である。

だれかの陰謀

公園のベンチに

仕切りをつけたら

寝そべることが

できなくなってしまうではないか! (全文)

とか、

悲しみ

ぼくたちは会っても

もう話もしない

ぼくたちは

あのときのぼくたちとは

別人だから (全文)

といった短い詩が多い。前者「だれかの陰謀」は言われてみればそうだなあ、でも、それを声高に主張することではないよなあ、というような印象を受ける。声高に言わなければならないのは、書き手自身が頻繁にベンチに寝っ転がっていただろうか、などと想像する。後者「悲しみ」は、生活上でよくある愛や友情の破綻に、割り切った理由をつける。このように考えると、一見悲しみは和らぐように感じてしまうが、根本のところにもっと別の悲しみが生まれてくる。

究極Q太郎『誰も待たずに街角に立つことは力だ』の中で極めつけ不思議なのは次の作品だ。

見知らぬ女の子

見知らぬ女の子を

公園で見かけた。

白熊のような大きな犬が

水のみ場で水を飲むようすを見ていた。

いつのまにかならんで歩いている。

黄色い学童帽の下から

顔を向けずに声をかけてきた。

「オジサンすみません、今何時になりま

すか?」

ぼくは腕時計をはめていないけど

さっき公園の時計を見ておいたので

「一時頃だよ」と答えた。すると

女の子は「もうすぐ四時だ」と言った。

「えっ。まだ一時だよ」と言うと

指を折りながら「一、二、三、もうすぐ四時だ」と言う。

「いつも四時までに帰っているんです。

それまでに帰らないといけないんです」

「こっちから登ってこ」。

そう言うと女の子は、

道の脇の階段を

すたすた、あがっていってしまった。 (全文)

ここには、ふざけている人間が誰もいない。むしろ一生懸命、その人のやるべきことをやっている。しかし世界はすれ違っている。それを見ていると滑稽に感じる。ここに詩がある。

ここに詩があるのに、この詩集は詩集ではなく、詩散としか言いようのない形で存在している。それ以外はきっと似合わない。このコピー綴じの本が、いろんな人に読まれたら面白いのになと思うけれど、これがハードカバーの本になって、本屋に平積みされているところは想像できない。そうなっていたら途端につまらなくなるかもしれないような気もする。

どんな形になっても、どんな形で読まれても、たとえ翻訳されても伝わるものは伝わるのだろう。それを名作というのだ。それでは、この詩は? あるいは詩散そのものは?

僕は困っている。大好きなのに、これではいけないような、いやこれでいいような、これでなくてはいけないような。この本について考えると、いつもトイレから出られなくなる。僕は困っている。つまりは、この本を愛蔵し、愛憎している。

最後に。湯原昌泰編集発行の文藝誌「東京荒野」の中に、プロフィルを見つけた。本稿の不安定情報を補うために以下に引用しておく。

究極Q太郎…1967年埼玉県出身。障害者の介護を30年近くやっています。私が所属する西武池袋線沿いの介護人派遣センターの利用者や同僚らと福島の知人の周囲の人々と、早稲田あかねという場所の人々とで同人誌「甦 ribirth」を発行しています。詩集「蜻蛉(あきづ)の散歩」(500円)にて売っています。

本人に会ってみたいか、会ってみたくないか。新しい詩集を買った方がいいか、止めた方がいいか。僕は困っている。究極Q太郎と詩の関わり方を、愛憎している。