坂城町にある「苅屋原ミニパーク」は国道十八号線と千曲川に挟まれた文字通り小さな公園です。

木は榎。今は裸木ですが、夏には良い木陰を作ってくれます。

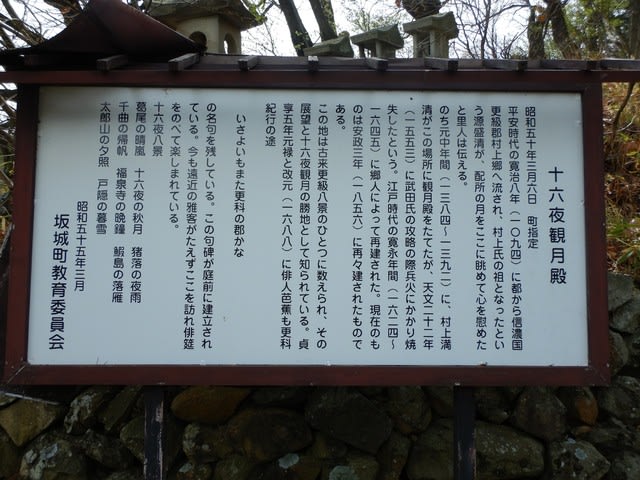

ここに芭蕉の句碑があります。黒い自然石の小振りなもので、ちょっと撫でてみたくなるような親しみを感じます。

正面(東側)には大きく「芭蕉翁」と彫られています。

南面には芭蕉の

いさよひもまた更科の郡かな

貞享五年(1688)、芭蕉は越智越人を伴って信濃を訪れました。姨捨で中秋の名月を見るためです。この旅のことは芭蕉の紀行文「更科紀行」に書かれていますが、その中にこの句が出て来ます。十五日の名月を姨捨で愛でたが、なお去りがたく十六夜もまだ更科に居る、という句意でしょう。

「更科紀行」だけ読むと十六夜も姨捨に留まったかのように思えますが、真跡短冊ではこの句に「しなのゝさか木と云処にとまりて」という前書きが附されており、これが現在の坂城町で詠まれたことははっきりしています。

句碑は芭蕉来訪を記念するものですが、建立されたのは「更科紀行」の旅から実に86年後の安永三年(1774)でした。

句碑裏面には

半化居士門士人等謹建之

と刻まれているとのことですが、だいぶ摩滅して判読が困難です。

半化居士は半化坊こと高桑闌更、別号二夜庵、金沢の俳人です。

枯芦の日に日に折て流れけり

の句が有名で「枯蘆の闌更」と呼ばれました。

信濃にも門人が多くたびたび指導に来ていました。

句碑は闌更が揮毫し、地元の門人たちが建てたものなのです。

時は俳句史でいう「中興俳諧」の時代で、闌更は中興俳人の俊英の一人です。この時期俳人達は蕉風復興を唱えて俳諧革新を進めていました。そしてこの運動はまた「自分こそ蕉風の継承者だ!」という俳人達の争いという一面もありました。彼らは競って芭蕉句碑を建立するなど、芭蕉崇敬をアピールしたのでした。加舎白雄が姨捨長楽寺や別所の北向観音に芭蕉句碑を建立したのもこの頃です。

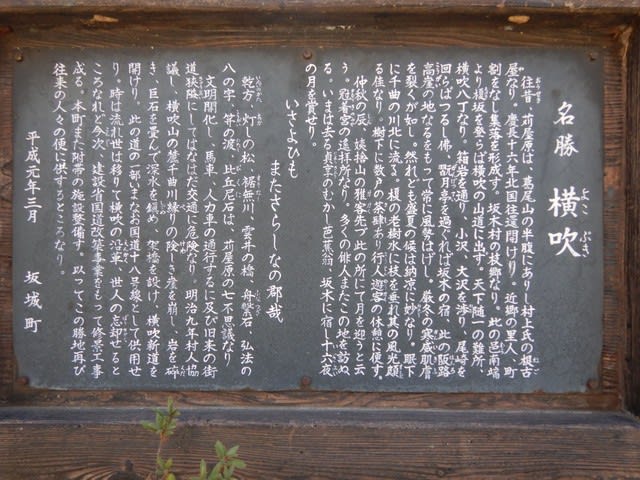

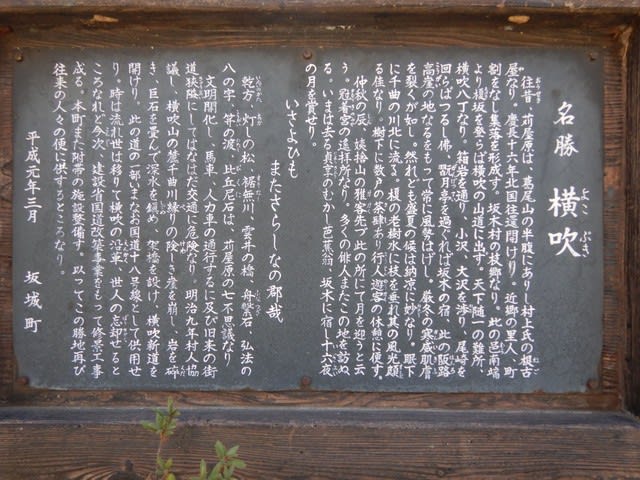

ところで、この坂城の芭蕉句碑は元々ここにあったものではありません。初めはミニパークの東に聳える横吹山の山腹にありました。

これは「善光寺道名所図絵」にある坂木宿の図。

実際はこんな感じ。

山裾が千曲川へ落ち込んでいるこの山が「横吹」です。

旧北国街道はここでは千曲川に遮られて平地を進むことが出来ず、横吹の山腹を巻いていました。横吹の山道は急峻な地形で道も細く、難所として知られていた所です。現在は川沿いに国道が走り、国道に併走していた旧信越本線はトンネルになっています。

ミニパークから見上げると……

さて、坂城の芭蕉句碑は最初山腹の旧道脇に建てられたのですが、山崩れが起こって地中に埋まり行方不明となってしまいました。

しかし後に偶然土中から発見され、天保時代に再建。なかなか数奇な運命を辿った句碑なんです。やはり芭蕉は不滅なんでしょうか。

芭蕉句碑に並んで闌更の句碑もあります。

よこぶきや駒もいななく雪あらし 二夜庵

冬、千曲川に沿って吹いてくる北西の季節風。雪交じりの強風がまともにぶち当たって吹き上げる、そんな情景でしょう。ただでさえ足元の危うい山道で吹雪に襲われ、馬も恐怖の声を上げています。

そして実は、恥ずかしながら最近気付いたのですが一茶の句碑もありました。このミニパークにはよく車を止めるのですが、それはバス釣りのためなので句碑にはあんまり注意してなかったのです。

よこ吹や猪首に着なす蒲頭巾 一茶

これも横吹の風の寒さを詠んだものでしょう。

頭巾が冬の季語ですが、「蒲頭巾」は辞書類や「近世風俗誌」などに当たってもどんな物かはっきりしませんでした。おそらくガマを編んで作った山岡頭巾のようなものかと思います。時代劇で猟師や山賊がかぶっているあれですね。頭巾の中で首をすくめているというのでしょう。

横吹は地名ですが、同時に厳しい風を感じさせます。

アクセス

坂城ICより8分

しなの鉄道坂城駅より徒歩20分

木は榎。今は裸木ですが、夏には良い木陰を作ってくれます。

ここに芭蕉の句碑があります。黒い自然石の小振りなもので、ちょっと撫でてみたくなるような親しみを感じます。

正面(東側)には大きく「芭蕉翁」と彫られています。

南面には芭蕉の

いさよひもまた更科の郡かな

貞享五年(1688)、芭蕉は越智越人を伴って信濃を訪れました。姨捨で中秋の名月を見るためです。この旅のことは芭蕉の紀行文「更科紀行」に書かれていますが、その中にこの句が出て来ます。十五日の名月を姨捨で愛でたが、なお去りがたく十六夜もまだ更科に居る、という句意でしょう。

「更科紀行」だけ読むと十六夜も姨捨に留まったかのように思えますが、真跡短冊ではこの句に「しなのゝさか木と云処にとまりて」という前書きが附されており、これが現在の坂城町で詠まれたことははっきりしています。

句碑は芭蕉来訪を記念するものですが、建立されたのは「更科紀行」の旅から実に86年後の安永三年(1774)でした。

句碑裏面には

半化居士門士人等謹建之

と刻まれているとのことですが、だいぶ摩滅して判読が困難です。

半化居士は半化坊こと高桑闌更、別号二夜庵、金沢の俳人です。

枯芦の日に日に折て流れけり

の句が有名で「枯蘆の闌更」と呼ばれました。

信濃にも門人が多くたびたび指導に来ていました。

句碑は闌更が揮毫し、地元の門人たちが建てたものなのです。

時は俳句史でいう「中興俳諧」の時代で、闌更は中興俳人の俊英の一人です。この時期俳人達は蕉風復興を唱えて俳諧革新を進めていました。そしてこの運動はまた「自分こそ蕉風の継承者だ!」という俳人達の争いという一面もありました。彼らは競って芭蕉句碑を建立するなど、芭蕉崇敬をアピールしたのでした。加舎白雄が姨捨長楽寺や別所の北向観音に芭蕉句碑を建立したのもこの頃です。

ところで、この坂城の芭蕉句碑は元々ここにあったものではありません。初めはミニパークの東に聳える横吹山の山腹にありました。

これは「善光寺道名所図絵」にある坂木宿の図。

実際はこんな感じ。

山裾が千曲川へ落ち込んでいるこの山が「横吹」です。

旧北国街道はここでは千曲川に遮られて平地を進むことが出来ず、横吹の山腹を巻いていました。横吹の山道は急峻な地形で道も細く、難所として知られていた所です。現在は川沿いに国道が走り、国道に併走していた旧信越本線はトンネルになっています。

ミニパークから見上げると……

さて、坂城の芭蕉句碑は最初山腹の旧道脇に建てられたのですが、山崩れが起こって地中に埋まり行方不明となってしまいました。

しかし後に偶然土中から発見され、天保時代に再建。なかなか数奇な運命を辿った句碑なんです。やはり芭蕉は不滅なんでしょうか。

芭蕉句碑に並んで闌更の句碑もあります。

よこぶきや駒もいななく雪あらし 二夜庵

冬、千曲川に沿って吹いてくる北西の季節風。雪交じりの強風がまともにぶち当たって吹き上げる、そんな情景でしょう。ただでさえ足元の危うい山道で吹雪に襲われ、馬も恐怖の声を上げています。

そして実は、恥ずかしながら最近気付いたのですが一茶の句碑もありました。このミニパークにはよく車を止めるのですが、それはバス釣りのためなので句碑にはあんまり注意してなかったのです。

よこ吹や猪首に着なす蒲頭巾 一茶

これも横吹の風の寒さを詠んだものでしょう。

頭巾が冬の季語ですが、「蒲頭巾」は辞書類や「近世風俗誌」などに当たってもどんな物かはっきりしませんでした。おそらくガマを編んで作った山岡頭巾のようなものかと思います。時代劇で猟師や山賊がかぶっているあれですね。頭巾の中で首をすくめているというのでしょう。

横吹は地名ですが、同時に厳しい風を感じさせます。

アクセス

坂城ICより8分

しなの鉄道坂城駅より徒歩20分

地区の子どもたちは全員参加 2018/09/23

地区の子どもたちは全員参加 2018/09/23