現在、試用している仮想化ソフトウェアの比較です。

(環境は、CPU: Pentium4_2.4Ghz(HT)、MEM: 1.5MB、OS: XP_pRO.SP3)

下記2項目について比較しました。

・パフォーマンス

・作成されるゲストOSのファイルサイズ

・パフォーマンス(ゲストOSの起動・終了にかかる時間)

※消費メモリは、下記状態の差分を記載しています

・コンソールを起動する前のPF使用量(コミットチャージ合計)

・CentOSが起動した直後のPF使用量(コミットチャージ合計)

※起動時間は、ゲストOS(CentOS)を起動してから、ログイン画面が表示されるまでの時間です

※終了時間は、ゲストOS(CentOS)をシャットダウンしてから、画面が閉じるまでの時間です

・ゲストOSのファイルサイズ

(環境は、CPU: Pentium4_2.4Ghz(HT)、MEM: 1.5MB、OS: XP_pRO.SP3)

下記2項目について比較しました。

・パフォーマンス

・作成されるゲストOSのファイルサイズ

・パフォーマンス(ゲストOSの起動・終了にかかる時間)

| 仮想化ソフトウェア | 起動時間 | 終了時間 | 消費メモリ |

| Virtual PC 2007 | 4:30 | 1:42 | 163 MB |

| VMware Server1.0.10 | 2:34 | 0:40 | 73 MB |

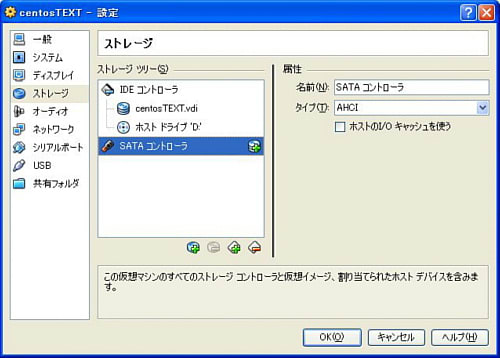

| VirtualBox3.2.6 | 2:08 | 1:40 | 185 MB |

※消費メモリは、下記状態の差分を記載しています

・コンソールを起動する前のPF使用量(コミットチャージ合計)

・CentOSが起動した直後のPF使用量(コミットチャージ合計)

※起動時間は、ゲストOS(CentOS)を起動してから、ログイン画面が表示されるまでの時間です

※終了時間は、ゲストOS(CentOS)をシャットダウンしてから、画面が閉じるまでの時間です

・ゲストOSのファイルサイズ

| 仮想化ソフトウェア | OS | サイズ |

| Virtual PC 2007(.vhdファイル) | CentOS4.6(構成:Server) | 2.96 GB |

| VMware Server1.0.10(.vmdkファイル) | CentOS4.6(構成:Server) | 2.04 GB |

| VirtualBox3.2.6(.vdiファイル) | CentOS4.6(構成:Server) | 2.32 GB |