R6 6 9Sun 今日は日曜日

家の木の枝の切り落としを行ってから図書館へ行きました。「海辺のカフカ」下 村上春樹著を読んでいました。帰ってきて録画していた『世にも奇妙な物語』をみました。・追憶の洋館 ・友引村 ・人類の宝 ・週刊 元恋人を作る の4作でしたが、ストーリー設定の発想は面白いと思いましたが、感想として面白いと思ったのはなかったです。

6/30sun

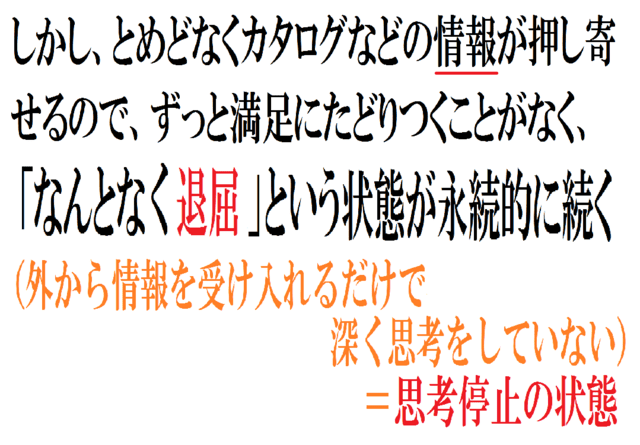

今日はYouTubeで「11人いる」という昔のアニメを見てました。架空の星の宇宙空間の中でのエリート大学入学候補生達の入学テストの話ですが、完成度が高く50年前の原作作品とは思えなく、SF作品をみて後世の人が見たときによく感じる陳腐さがないのが驚きでした。その他、ネアンデルタール人に関する動画をみました。雨が降る前に草刈りをすませて、焼きそばを食べてから、午後図書館に行き、文藝春秋7月号を読みました。「新NISA」の特集で、貯蓄を考えるなら、NISAでeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)株をコツコツ買うのが正解というようなことが書いてありました。太田光代さんが書いたタイタンの芸人さんのタクシー運転手とのトラブル記事も面白いと言っては失礼ですが、面白かったです。小説家を目指しているわけではないですが「

7/7 sun

図書館で漫画の『アルキメデスの大戦』を読みました。航空機設計技師の堀越次郎や小山悌(やすし)が登場していました。戦闘機の設計に、機能美を追及する堀越次郎と、操縦士の安全を追及する小山と、その融合を図る主人公櫂直との思惑が交錯していく筋書きが面白かったです。

また漫画『ギャラリーフェイク』も読みました。漫画『重版出来』を借りて帰りました。

今日は40度くらいの猛暑日。朝の涼しいうちに公園で散歩をして、それから図書館へ行きました。

7/14 SUN

今日は早朝に運動公園にいき陸上スタジアムの壁を使って壁打ちテニスをし、職場に寄って軽く仕事をして、家に帰り図書館から借りていた

「自動車エンジンの本(感想:エンジンって構造が美しい。EVに負けるな!)」

「セルビア・バルカン半島の話(感想:チトーすごすぎ)」

「健康で文化的な最低限度の生活 柏木ハルコ著(感想:生ホの話ですが続き読みたくなる)」

の残りを読んだ。それから録画していた

大河ドラマ「光る君へ(感想:宣孝、道長の子であるまひろの子を一緒に育てるとは(佐々木蔵之助)心広すぎ)

キングダムⅢ(感想:日本人が演じて日本語で話していて演技が上手くない人が多くてリアリティがなくて、中国ドラマ「項羽と劉邦」を見てしまうと大分見劣りしてしまう)

を見て昼飯の焼きそばを食べ、それから少し昼寝してから家の草刈と枝切りを行って、シャワーを浴びてから図書館へ行き今度は

「マスターキートン REマスター」

「健康で文化的な最低限度の生活2巻」

「ギャラリーフェイク 細野不二彦」を借りてきて読んでいます。

壁打ちテニスは朝の5時くらいから2時間くらい小雨の中やっていました。汗だくになりながらやりました。

7/28 SUN

今日も猛暑日 午前中は家にいて特に何もしていなかった。午後に図書館に行き「ガンダムをつくった男たち」という漫画を読んでいた。主人公の冨野監督が破天荒な人物として描かれていました。「健康で文化的な最低限度の生活 柏木ハルコ著(3)」を借りてきました。

家に帰りAmazonプライムの「fall(フォール)」という、女性二人が多分600mくらい(300mくらいまで登って「今、エッフェル塔の高さにいる」と言っていたので)の自立式では世界で4番目の直線型の廃塔の頂上の足場まで登ったが、劣化していた梯子が外れて頂上から降りられなくなった話。立ち入り禁止の区域で、頂上では携帯の電波が受信できないため、誰にも助けを呼べないという絶望の設定がおもしろかったです。

ネタバレになるのを防ぐため、最終的にどのように助かるかは書きませんが、

「もっていたドローンに携帯をぶらさげて、ゆっくり地上付近まで携帯を降下させてSOSを発信するのはどうかな?」と考えた人は多かったのでは?それをしてしまうと作中のドラマ性が崩壊してしまいますが。

ただ高所での撮影がメインなので、見ていて手と足の裏に冷や汗をかきながら観ていました。