《NARITA花火大会in印旛沼》が「ニュータウンスポーツ広場」にて行なわれるました。行政やイベント会社主導ではなく、地元有志によるボランティアと花火職人が創り上げる地域密着型の花火大会となっています。2006年から始まり、観客が「鑑賞」するだけでなく、「体験」する花火大会にこだわり続けました。2010年には<観客参加型花火大会>として、花火業者の「丸玉屋」さんと共にグッドデザイン賞を受賞しました。今年は「成田山開基1080年記念」として行なわれました。

息子夫婦と待ち合わせて会場まで歩いて行きました。私達は19時の打上から参加しました。16時30分から有料桟敷の小学生を対象とした【H-1グランプリNARITA花火博士決定戦2018】というのがありました。花火師に必要な「<知識・体力・運>をキーワードに花火に関連したクイズやゲームで、今年の花火博士を決定します。18時30分頃に成田市長の挨拶や【H-1グランプリNARITA花火博士決定戦】の表彰式などがありました。その後、19時頃に12000発の花火の打上が開始しました。プログラムは第1章~第10章までありました。

第5章の【花火 de BINGO!】は有料桟敷の人達のみが参加出来るものです。夜空の花火の形とビンゴカードの絵柄を合わせて開けていきます。第8章の【Playback2008~思い出の花火~】は2008年に試みた音楽に合わせる花火の再開です。1曲目の【ラジオ体操第一】は面白かったです。第10章の【NARITA黄金伝説】はグランドフィナーレに相応しく、全てを出し尽くした感じで華やかに終わりました。少し寒かったですが、秋の花火も良いものですね。

息子達との待ち合わせまで時間があったので、米屋の「成田生涯学習市民ギャラリー」の《みちこ二人展》に行って来ました。【手作りの器にアレンジメント】・【アップリケキルトのタペストリーと石粉粘土の作品】とそれぞれ違った作品が展示してありました。たまたま名前が同じだったので、一緒にやろうと言う事になったそうです。6日間展示してあるので、枯れた花を抜いたり差し換えたりするのが大変だとの事。アレンジメントのみちこさんは、偶然にも小学校のPTAで広報委員の活動を一緒にしていた方でした。

(右)ラジオ体操の音楽に合せて1・2・3

カラフルな花火

グランドフィナーレ

《みちこ二人展》 器は手作りの物を使用

昨日、孫の幼稚園の運動会に行って来ました。近隣の小学校の校庭を借りて行なわれました。この日は台風25号が持ち込んだ暖かい空気の影響で30度超えの真夏日でした。頭がボーとして来たので、熱中症にならない様に小まめに水分補給をしながら見ていました。一日で日焼け痕が・・・。娘が運動会の役員をしていた為、下の子(1歳8ヶ月)の面倒を見ていたので、競技は殆ど見られませんでした。暑い日でしたが、空には秋の雲が・・・。

(左)写っているのは孫ではありませんが・・・

空には秋の雲が・・・ / 太陽の光が当たって彩雲が見えました

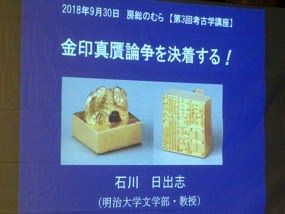

昨夜は秋雨前線の影響で激しい雨が降りました。朝には小降りになって来たものの台風が近付いていたので、行くのを躊躇していました。でも、ちょうど講義が始まる13時30分頃は雨が止んでいたので、思い切って聴きに行きました。終わる15時10分頃にまた降り始めて来ました。夜遅くには大型台風24号が通過し、暴風雨の為に家が軋んで一時的な停電もありました。本当にタイミングが良かったと思います。

『金印真贋論争を決着する!』 と題して明治大学教授・「石川日出志(ひでし)」氏に講義をして頂きました。国宝の金印【漢委奴国王】は、今からおよそ2000年前の弥生時代に漢の皇帝から与えられ、江戸時代に見つかったとされています。その真贋についての検証をして頂きました。私は本物と疑っていなかったので、真贋論争が沸き起こっている事は初耳でした。

◆まず贋作とする意見は、古代文学研究の「三浦佑之(すけゆき)」氏が『金印偽造事件』で、江戸時代に偽造されたと記述しています。発見時の記録に曖昧な点が多い事、江戸時代の技術なら充分贋作が作れる事などの状況証拠により、福岡藩の儒学者「亀井南冥」が篆刻家「高芙蓉」・有職故実研究家「藤貞幹」と共に偽造した疑いが濃厚と推理しています。因みに「三浦佑之」氏は「三浦しをん」氏のお父様です。

◆もう一人は金工技術史研究の「鈴木勉」氏が『金印・誕生時空論』で、印面の篆刻技法から江戸時代に制作された可能性が高いとしています。

◆一方、「石川日出志」氏や考古学研究の立場からは、多角的に検証した結果、本物であると主張しています。

──スライドを使いながら、「石川日出志」氏が熱く語った検証は以下の通りです──

(1) 尺度(大きさ)の問題

偽造は可能なので、真贋の判断は出来ない

(2) 金属組成

金印は純度95%と確認されています。漢時代の他の金印も95%以上

江戸時代に高純度の金の製品を秘密で作るのは、厳重に管理されていたので不可能

小判を鋳潰しても純度が56~85%なので、偽造は不可能

(3) 鈕(ちゅう・つまみの事)の形

駱駝(らくだ)形から蛇(へび)形に再加工されている。下部に駱駝の足と体毛の痕跡がある

漢帝国では出先機関の国の方面により「鈕」の形を決めていた。東方は駱駝

当初、「倭奴国」は漢の東方と認識していたが、後に南方と認識され蛇形に変更

これらの経緯を含めて特殊な形の蛇形を偽造する事は不可能

(4) 【漢委奴国王】の字形

金印の文字は時代と共に微妙に字形の変遷を遂げて来た

膨大な量の字形の資料を検証した結果、漢の時代の物と確定

これらの事を江戸時代に行なう事は不可能

(5) 紐(ひも)を通す為の鈕孔(ちゅうこう)

印台側が窪んでいる→この窪みも時期により変遷があり、漢の時代の物と確定

実物を見た事が無い江戸時代に再現は不可能

<参考>この頃の印は物資などを紐で封じる際、「封泥」に押して文字が浮き出る様にする為、

文字の部分が凹んでいます

以上をもって「石川日出志」氏は金印は本物であると断定しました

まだ真贋論争は決着していないそうですが、どう決着するのでしょうか?

金印真贋論争を決着する! / 「三浦佑之」氏は『金印偽造事件』で贋作と断定してはいない

さんずいの特徴 / 王の部分の特徴 / 封泥

印台側の窪み / 「石川日出志」氏に熱く語って頂きました

24日(月・祝)は中秋の名月。夕方は雨の予報でしたが、何とか降らずに済みました。雲は多かったのですが、雲間の月を期待して《房総のむら月見会》に行きました。16時~16時45分に「旧学習院初等科正堂」 で長唄三味線のミニライブがありました。月見だんごの試食の後、希望者は「岩屋古墳」の上でのお月見に参加をしました。月見会は昨年の十三夜からの試みで、ミニライブは今回が初めてだそうです。

三味線は「杵家七三(きねいえなみ)」さん、笛・尺八は「竹井誠」さんによる演奏でした。お二人は御夫婦で、古典に拘らずに様々なジャンルのライブ活動を行なっています。TV・メディア出演や他の楽器のユニットに参加したり幅広く活動しています。

【炭坑節】に始まり、【里の秋】【紅葉】などの童謡・唱歌、子守歌メドレー、民謡の【ソーラン節】【おてもやん】【かっぽれ】【お月見玉すだれ】(玉すだれとコラボ)、長唄、アニメソングの【セーラームーン】、歌謡曲メドレーで【丘を越えて】【支那の夜】【二人は若い】【別れのブルース】【東京ブギウギ】、現代邦楽曲2曲を途中に挟んで最後は歌舞伎の【幕間三重~獅子狂い五段】と多彩な演奏でした。

17時頃、まだ月が出る時間ではありませんでしたが、「岩屋古墳」」に向かいました。普段は上ってはいけない事になっていますが、この日は特別に上らせて頂きました。国指定史跡「岩屋古墳」は近年の発掘調査により、二重周溝を含めた規模が方墳としては<日本一>と確定しています。古墳の上にはススキや秋の草花(萩・女郎花・葛など)、お供え(里芋・栗・柿など)、月見だんご(15個)が準備してありました。17時40分頃ようやく月が出て来ました。最初は下半分が雲に隠れていましたが、次第に取れていきました。

房総のむら月見会 / コスモスが少し咲き始めていました

三味線の「杵家七三」さんと笛・尺八の「竹井誠」さんによる演奏 / 玉すだれとのコラボ

岩屋古墳 / ススキ・秋の草花・お供え・月見だんご / 下半分が雲に隠れていました

左端に写っているのは飛行機です / すっかり雲がなくなりました<18時20分頃>

16日(日)10時に《ご当地キャラ》が一堂に会して成田山大本堂に詣でました。11時から表参道の特設ステージで音楽フェス風にステージイベントが行なわれました。

覆面シンガーソングライターの「コレサワ」さんがボーカルとギターを担当し、ゆるキャラの「ふっかちゃん」(Gt)・「しんじょう君」(Ba)・「さのまる」(Dr)・「うなりくん」(Key)達と2017年に《コレちゃんズ》と言うバンドを結成しました。【死ぬこと以外かすり傷】と言う曲でライブを行なっているそうです。この日は「しんじょう君」は欠席だったのでボードで参加。「コレサワ」さんはビデオメッセージでの参加でした。

「神崎隆広」さんは多くの「ご当地キャラ」に曲を提供して歌っています。また、「にゃんごすたー」は猫と林檎を合わせたキャラで、主に青森県を拠点として活動している非公認のゆるキャラです。お笑いの縄跳びの人達とは別です。本格的にドラムを叩いていて、そのテクニックが凄かったです。私は初めて見ましたが、You Tubeで人気を集めているとのこと。

「石田洋介」さんは「ご当地キャラソング」の帝王と言われているそうです。「くまモン」は熊本県で行なわれる「2019女子ハンドボール世界選手権大会」のTシャツを着てアピールしていました。「ちょうせい豆乳くん」は東京都出身の非公認のゆるキャラで喋ります。ムードメーカーで何処に行っても人気者です。もっと観ていたかったのですが、途中で「スカイタウンホール」に向かいました。

《第四回成田市歌舞伎講座》のテーマは「市川九團次」さんによる「歌舞伎俳優の世界」でした。「市川九團次」さんは普通の家庭に生まれましたが、26歳の時に歌舞伎俳優デビューして大阪で活躍していたそうです。4年前に「市川海老蔵」さんの門弟となり、「市川九團次」を襲名しました。余談ですが、「ライザップ」のCMでもやっていましたが、3カ月で24.8kgの減量に成功したそうです。

インタビュー形式のトークの後、歌舞伎の動作を取り入れた「歌舞伎体操」を行ないました。観客の中から希望者が3人と成田市長が舞台に出て来て参加しました。次に扇子を刀に見立てての殺陣のやり方を見せて頂きました。観客からの指名により成田市長がまた出て来て体験をしました。最後に司会の方の呼び掛けで撮影タイムが設けられました。

右から台湾の桃園市長と「うなりくん」「園くん」 / お姉さんと「うなぎいものうなも」

《コレちゃんズ》の「さのまる」「ふっかちゃん」 / 神崎さんと「あゆコロちゃん」「たかたのゆめちゃん」

「にゃんごすたー」の見事なドラム / 「豆乳シール」を貼られた「うなりくん」

石田さんと「くまモン」「あゆコロちゃん」「ちょうせい豆乳くん」 / 石田さんと「くもっくる」

撮影タイムに「歌舞伎の型」を見せて頂きました

15日(土)はあいにくの雨でしたが、《第五回成田伝統芸能まつり》・1日目が晴天プログラムで開催されました。県内外から伝統芸能団体が一堂に会し、11時から5ケ所のステージでそれぞれ行なわれました。雨の為に公演が中止になった演目もありました。14時頃から雨も止み、中止になっていた演目も再開しました。16時からのパレードは予定通り行なわれました。

平成28年から友好都市協定を結んでいる台湾の桃園(トウエン)市からは「台湾伝統芸能」を「大渓共義団」の皆様が賑やかな太鼓とシンバルの音とともに披露してくれました。台湾の道教の神様を表わしているそうです。香炉を持った男の子が可愛かったです。尚、桃園市にも国際空港があります。

「阿波踊り」(徳島県)は「阿波おどり振興協会」に所属の14の連から抜粋メンバーが集まって行なわれました。「阿波踊り」は女踊りや男踊り、掛け合いで踊ったりと変化があって楽しかったです。<見る阿呆>も悪くは無いなと思いました。

「仙台すずめ踊り」(宮城県)は「宮城大学娘すずめ」サークルの皆様が披露してくれました。仙台城の新築移転の儀式の宴席の時に、大阪から移り住んでいた石工達が政宗公の前で即興で披露した踊りに始まると言われています。躍動感のある踊りが雀の姿に似ている事や、伊達家の家紋「竹に雀」に因んで「すずめ踊り」と呼ばれる様になったそうです。若くて元気いっぱいの踊りは、見ている私も元気を貰いました。

「秋田竿燈まつり」(秋田県)は東北三大祭りの1つで、「重要無形民俗文化財」に指定されています。「秋田市竿燈会」の皆様が行ないました。米俵型の提灯を下げた竿燈は高さ12m、重さ50kgにもなるそうです。力4分・技6分と言われ、絶妙なバランスで手の平・額・肩・腰へと乗せる技は迫力満点でした。人から人へと交代しながら続けていきます。たわわに実った稲穂の様に見える竿燈は、五穀豊穣の祈りが込められています。

「山鹿灯籠踊り」(熊本県)は「山鹿灯籠踊り保存会」の皆様がのどかな「よへほ節」のメロディーにのって踊りました。頭に乗せた「山鹿灯籠」は金・銀の和紙と糊だけで作った「国指定伝統的工芸品」です。「盛岡さんさ踊り」(岩手県)は「ミスさんさ踊りとミス太鼓連」の皆様が踊りを披露してくれました。他に千葉県外からの参加は「郡上踊り」(岐阜県)、「大塩天満宮毛獅子の舞」(兵庫県)、「ガマの油売り口上」(茨城県)、「奄美の島唄」(鹿児島県)などがありました。その他、県内から多数の団体が参加して盛り沢山でした。

第五回成田伝統芸能まつり / 「大渓共義団」の皆様による「台湾伝統芸能」

「阿波踊り」より女踊り / 男踊り / 掛け合いの踊り

「宮城大学娘すずめ」サークルの皆様による「仙台すずめ踊り」

「秋田市竿燈会」の皆様による重要無形民俗文化財の「秋田竿燈まつり」

山鹿灯籠踊り / 盛岡さんさ踊り

今回のテーマは「歌舞伎の衣裳」でした。松竹衣裳(株)の衣裳担当の高橋孝子氏に解説して頂きました。

歌舞伎の上演に必要な大道具・小道具・衣裳・かつら・音楽等を、それぞれ幕ごとに書き抜いた注文覚え書を「附帳」と言います。この「附帳」を元に衣裳を新しく作る場合、色見本で色を決めて打ち合わせをします。役者さんの思うイメージと合わないで苦労する事もあるそうです。また、十二単等の「襲(かさね)色目」は実際には重ねず、衿と袖口の見える所だけに付けるそうです。その他、裏話をいろいろと話して頂きました。

最後に解説を交えながら着付けの様子を見せて頂きました。モデルは女性の方でした。帯は殆ど2部式となっています。最初は「藤娘」でした。「藤娘」の場合、多くは着物の柄が左右違う「片身替わり」仕立てになっています。これは左右で「人間」と「藤の精」を表しているそうです。

次は「赤姫」について。歌舞伎に登場するお姫様役を、その衣裳の色から「赤姫」と呼びます。しかし、「赤姫」といっても衣裳が必ず赤と限定されているわけではなく、藤色や淡紅色が用いられることもあります。そして、その役柄を「赤姫」と総称しています。

ついでに5階ギャラリーの「歌舞伎衣裳展」を見て来ました。「市川海老蔵」さんの「連獅子」・「源氏物語」など13点の衣裳と「勸玄」君の「光の君」(7月公演の時の物)の衣裳が1点展示してありました。小道具も展示してあり、手に取って体験出来ました。「差し金」(蝶)・「貝」(蛙の鳴き声)・「雨うちわ」・「波ざる」など4点。「差し金」以外は放送博物館などで見た事がありましたが、体験は初めてでした。「波ざる」は想像していたより重かったです。

「藤娘」(左)と「赤姫」 / 「差し金」(蝶)・「波ざる」 / 「毛抜」より「粂寺弾正」の衣裳

18日(土)の夕方、「利根川河川敷特設会場」まで息子夫婦と一緒に花火を観に行って来ました。駅から会場まで臨時のシャトルバスが出ていたので、それを利用するつもりでいました。しかし、例年以上に道路が渋滞し、40分以上待たないと折り返しのバスが来ない状態でした。諦めて歩いて行く事にしました。思ったより遠かったので、開始時間には間に合いませんでした。でも、クライマックスが観られたので良かったです。天気も良く、涼しかったので楽しめました。

イベントは13時から始まり、◆マリンイベント・・・「河川巡視艇」・「ジェットスキー」・「バスボート」等への乗船、◆ステージイベント・・・「ダンスコレクション」や様々な「パフォーマンスショー」等、◆フィールドイベント・・・「キャンドルメッセージ」等、と3カ所を使っての多彩なプログラムでした。

19時30分から20時15分までの花火だけを観て来ました。花火は全部で5000発でした。「キャンドルメッセージ」は20時20分頃までは消えずに残っていました。「キャンドルナイトの会」の皆様が中心となって一般の方も参加し、瓶の中に入ったキャンドル2000本を使って【結】と言う字を表現していました。因みに昨年は【WELCOME】でした。「ダンスコレクション」はスペシャルゲスト審査員に「MAX」の「NANA」さんを迎えて行なわれました。

【追記】

当日は過去最高の6万人を超える来場者だったそうです。また、「ダンスコレクション」は全国から28チームが参加し、新潟市から参加したチーム「Madonna」が【情熱のフラメンコ】を踊って優勝しました。

「キャンドルメッセージ」は【結】 / 瓶の中のキャンドル

7月8日(日)、《成田祇園祭》は今日が最終日になります。宗教行事としての「成田祇園会」は毎年7日・8日・9日となっているので、「奥之院」の特別開扉などは9日まであります。祭礼行事としての《成田祇園祭》は昔は同じ日に行なっていました。今みたいな日程になったのは2001年(平成13年)からで、《成田祇園祭》は「成田祇園会」期間に直近の金・土・日と決まりました。そこで今年は《成田祇園祭》は6日・7日・8日となりました。

13時から総引きが始まるので、先日食事をした「近江屋」さんの近くで見る事にしました。6日とは違って見物の人も多く賑わっていました。最初に当番町の「花崎町」の山車が来ました。山車・屋台の綱も目一杯伸ばして大勢で引いていました。2列で100m以上はありそうです。手古舞は昔は芸者さんや大人の女性がやっていたそうですが、今は小学生の子ども達がやっています。この日の為に髪を伸ばしたのでしょうか、とても可愛いかったです。《成田祇園祭》の御祝儀の渡し方がとてもユニークです。2階の窓から竹竿の先に付けて渡します。すると、山車・屋台からは御礼として粗品を貰えるそうです。最後の「東町」の屋台が来るまで1時間30分位掛かりました。

大本堂前の広場に10台の山車・屋台が戻って来て、16時30分頃から「御輿還御式」が始まりました。法螺の音と共に僧侶が揃いました。最後に貫首の「橋本照稔大僧正」がお見えになりました。91歳になるそうです。式が終了後、山車・屋台競演(総踊り)が始まりました。その後、「花崎町」の山車から順次、大本堂(不動明王)に一礼をしてから各町内や参道へと繰り出して行きました。最後に「成田山」の山車を見送ったのは17時30分頃でした。帰りの表参道は山車・屋台の巡行と人混みでとても混雑していました。駅に着くのに1時間位掛かってしまいました。裏道から帰れば良かった・・・。巡行は21時30分頃まで続いていたみたいです。

「田町」の皆様 / 「上町」の屋台は日本航空(手前)と成田国際高校の皆様が応援

「手古舞」の子ども達 / 「花崎町」の山車に御祝儀 / 「成田山」の山車にも御祝儀

「御輿」還御 / 貫首による御祈り / 「花崎町」の山車

「田町」の山車 / 「東町」の屋台 / 「囲護台」の山車

「本町」の山車 / 「仲之町」の山車 / 「土屋」の山車

「上町」の屋台 / 「幸町」の山車 / 「成田山」の山車

7月6日(金)、梅雨が明けたと言うのに、今日は梅雨前線の影響でほぼ全国的に雨が降っていました。西日本では大雨警報が出ています。前から予定していたので、高校の同窓生6人で「京成成田駅」にて待ち合わせて《成田祇園祭》に行きました。まずは鰻屋さんで腹ごしらえ。表参道にある「近江屋」さんには初めて行きましたが、明るい女将さんが出迎えてくれました。まだ時間が早かったので食事の後、雨が小降りになるのを待ちました。12時30分頃、「成田開運きっぷ」の御土産を頂いてから「大本堂」に向かいました。

立派な「総門」の前で記念写真を撮りました。奥に見えるのは「仁王門」」です。雨が降っていたので、「大本堂」の上から観る事にしました。どの山車・屋台も雨避けで囲って完全武装していました。御人形が見られないのが残念でした。「大日如来」を御尊体とした「御輿」が広場に入って来て、安全祈願の御祈りが始まりました。雨が降っていたので音声のみでした。各山車・屋台の若者頭10人による鏡開き・乾杯の後、山車・屋台競演(総踊り)が行なわれました。そして巡行の為、山車・屋台が各町内や参道へと繰り出して行きました。平日で雨が降っていたので、例年より山車・屋台の引き手と見物の人がかなり少なかった様な気がします。

山車・屋台を見送った後、「大本堂」の中に入ってみました。皆、大きさと荘厳さに感嘆していました。その後、「光明堂」に「朱雀天皇」より授けられたと言う「天国宝剣」のお加持を受けに行きました。初めての経験だったので、頭・肩・背中に受けた宝剣のズシッとした感触が衝撃的でした。不動明王像・大日如来像・愛染明王像が奉安されています。「奥之院」にも行って来ました。開扉されている洞窟内に入ると大日如来像が奉安されていて、ロウソクに照らされ幻想的な感じでした。

最後に薬師如来・日光菩薩・月光菩薩・十二神将が奉安されている「醫王殿」、不動明王と四大明王が奉安されている「平和大塔」に行きました。帰り道、「なごみの米屋」でショッピングをして解散しました。

※ 「近江屋」さんの鰻重の画像はY子さんから提供された物を基に作成しました。

「近江屋」さんの鰻重 / 「総門」の前にて

山車・屋台も雨避けで完全武装 / 「大日如来」を御尊体とした「御輿」

若者頭10人による鏡開き / 乾杯

山車・屋台競演(総踊り) / 山車・屋台が各町内や参道へ

講座は二部構成で行なわれました。

【一部】 歌舞伎の魅力・・・・・・・歌舞伎座舞台㈱ 顧問・金田栄一氏

【二部】 歌舞伎の仕掛け・・・・・藤波小道具㈱ 演劇部演劇課 課長・近藤真理子氏

【一部】は大道具の会社の方に歌舞伎の語源から歴史・花道・セリ・すっぽん・隈取・見得・六方・廻り舞台等について現場のエピソードを交えながら話して頂きました。<宙乗り>は近年では三代目「市川猿之助」さんが得意として注目を浴びました。他の役者さんも取り入れて人気を博していますが、実は江戸時代からあったそうです。最初に始めたのは初代「市川団十郎」さんで、当事は縄で吊っていた為に危険で事故もあったそうです。明治以降、歌舞伎が高尚化するにつれ、本流ではないと遠ざけられていました、

また、歌舞伎で<○○屋~!>等と掛け声を掛けるのは3階席の「大向こうの会」に入っている人がするのだそうです。他の人がやってはいけないと言う法律がある訳ではないけれど、タイミングとか声のトーンとかがあるので、やらない方が良いようです。

【二部】は小道具のレンタルをしている会社の方に色々な仕掛けの小道具を見せて頂きました。例えばカツオを三枚に下ろす仕掛けや魚が生きが良く跳ねる仕掛け等の仕組みを見せて頂きました。質感や動きがとてもリアルに出来ていました。これらは役者さんからの要望に合わせて、その都度工夫しながら作るそうです。講演の後に幾つかの仕掛けを体験させて頂きました。人形浄瑠璃で人形の腕・手首・指を動かすために用いる棒や歌舞伎で蝶などを動かす黒い棒を「差し金」と言い、「差し金」(指図して操るの意)の語源になっています。

「みの」(雨具の一種)は何年かすると劣化してくるので、作り変えなければならないそうです。最近、「みの」の材料の「カヤ」を調達するのが難しくなって来ているとか・・・。成田市の近くの「房総のむら」で「カヤ」を育てている所まで行って作って来たそうです。

同じ建物内のギャラリーで「成田祇園祭展」をやっていたので、ついでに観て来ました。昭和51年から作られたポスター、各町のはんてん・扇子・弓張り提灯、戦前より残された貴重な写真などが展示されていました。また、「岡﨑典利」氏が15年前から制作している1/10サイズのミニチュアの山車・屋台が8台展示されています。大変精巧に作られていて、1台作るのに1年~1年半程掛かるそうです。現在、10台完成を目指して取り組まれています。

《成田山開基1080年祭記念大開帳》も28日(月)で終わりなので、何回か成田山新勝寺に行って来ました。期間中は普段は入る事が出来ない所に入れました。

「平和大塔」はいつもは2階までしか行けません。2階の「明王殿」には、大塔の御本尊である「不動明王」と「四大明王」・「昭和大曼荼羅」・「真言祖師行状図」が奉安されています。3・4階の「経・法蔵殿」には、信徒による「掛仏」が沢山並んでいました。5階の「金剛殿」には「五智如来」(5体の如来像)が奉安されていました。天井がカラフルなステンドグラスになっていて不思議な空間でした。5階の窓からは遠く成田市内を望む事が出来ました。

「光明堂」の後方には「奥之院」の洞窟があります。毎年、「祇園会」・「祇園祭」の時だけ開扉されていますが、大開帳の間も特別に開扉されました。ロウソクの薄明かりに照らされた狭い空間は神秘的でした。「大日如来」が奉安されています。入口左右の「板碑」(板石塔婆)はとても価値があるものだそうで、千葉県指定有形文化財に指定されています。

「開門堂」は小さくて目立たない御堂なのですが、特別に開扉していたので観て来ました。1000年祭の時に建立され、開山の祖である「寛朝大僧正」の像が奉安されています。暗くて顔は良く見えませんでした。「敦実親王」の第2子として生まれ、「平将門の乱」を鎮めたそうです。「格子天井」には100種の植物画が描かれていて見事でした。

「大塔婆」の手綱は大本堂の御本尊の左手と繋がっていて、「緑」・「黄」・「赤」・「白」・「紫」の5色の布を束ねた物が3本下がっていました。同時に3人でつかむ事が出来ます。各御堂に下がっている幕もこの5色になっています。何か意味があるのでしょうね。私もつかんで来ました。

大開帳の記念として「なつかしのなりた展」が成田スカイタウンギャラリーでありました。「なりたのはじまり-成田市の原始時代から中世まで-」・「成田の鉄道の歴史」・「成田山と市川團十郎の関係」の3つのテーマによる企画展です。それぞれのテーマの講演会が3回に亘ってありました。「仏教図書館」・「霊光館」・「書道美術館」でも記念の展示をやっていました。「人頭形土製品」のレプリカ・「ムササビ形埴輪」のレプリカや出開帳の時に不動明王を運んだ「厨子」の実物など貴重な物を観る事が出来ました。

斜面のサツキは満開を過ぎていました / 噴水の池のアメンボ(オタマジャクシもいました)

光明堂 / 奥之院の洞窟

「寛朝大僧正」の像が奉安されている「開門堂」 / 「大塔婆」に下がっている手綱

人頭形土製品 / ムササビ形埴輪 / 出開帳の時に不動明王を運んだ「厨子」

5日(土)は「農村歌舞伎舞台」に狂言入門を観に行きました。和泉流狂言師「野村太一郎」さんによる狂言独特の歩き方・笑い方・泣き方・キノコなどの所作の説明と実演がありました。午前の部では子ども達による体験もあったそうです。

また、舞台の後ろにある板は「鏡板」と言い、松の絵が描かれています。この松は舞台正面の先の方に在るとされている「影向(ようごう)の松」が舞台側に写ったものとされています。この「影向の松」には神仏が依りつくのだそうです。神仏に守られて行なうという舞台装置になっているのです。今まで何も考えずに観ていましたが、初めて意味を教えて頂きました。尚、「野村太一郎」さんは故・五世「野村万之丞」さんの息子さんです。昨年より二世「野村萬斎」さんに師事しています。

ところで、「農村歌舞伎舞台」は成田市の諏訪神社排殿として使われていたものを再現したものだそうです。中央には人力による廻り舞台があります。「体験エリア」は江戸後期から明治初期の房総の商家・武家屋敷・農家などを当時の景観・環境を含めて再現してあります。実演や直接体験する事により伝統的技術や生活様式を学ぶ事が出来るユニークな博物館です。何回行っても飽きません。「まつり」は年に5~6回あり、その時はイベントもあって楽しみです。

紙芝居はこの日は東屋の前で昨日とは違う話をやっていました。商家の町並みで「房総のむら」のマスコットキャラクター「ぼうじろー」に会いました。名前の由来は「房総のむら」の「ぼう」と鳥の「ホオジロ」の「じろ」を併せたものです。館内のあちこちで「時代衣裳変身体験」の人達に会いました。新選組・ハイカラさん・殿様・姫・忍者など様々でした。「鞍馬天狗」のお祖父ちゃんと「忍者」のお孫さんの組み合わせが微笑ましくて可愛かったです。

「上総の農家」や奥の方にある「安房の農家」・「下総の農家」や「水車小屋」などにも行きました。奥の方は林の中にあるので結構アップダウンがあり、チョットしたハイキングになりました。散策中に面白い物を見つけました。神前にお供えした五穀を和紙に包んで目を作り、わらで蛇の形にした物。「辻きり」と言い、それを村の境にある木に巻きつけるそうです。とてもリアルで、思わずギョットしました。もう1つは「タカアシガニ」の甲羅に鬼面のような顔を墨で描いた物。家の入口に飾ると災厄除けになると言われ、漁師の家などに見られるものだそうです。「蟹殻掛け」と言います。

歴史と自然を学ぶ「風土記の丘エリア」には115基からなる「古墳群」や移築された江戸期の農家2件(重要文化財)があります。考古関係資料を展示している「資料館」もあります。また、「旧学習院初等科正堂」(重要文化財)は明治期の建物で、四谷区尾張町⇒宮内庁下総御料牧場⇒現在地へと移築されたました。

「野村太一郎」さんの実演 / 「ぼうじろー」と子どもの忍者

ハイカラさんが歩いて来ました / 水車小屋

辻きり / 蟹殻掛け

5月3日(木)~5日(土)のまつりの期間は、普段の体験演目とは別に大道芸などのイベントをやっています。1日目の3日(木)は用事があって行けませんでした。2日目の4日(金)、最初にお馴染みの「南京玉すだれ」を観ました。実演の後に子ども達による体験がありました。次の演目まで時間があったので、商家の町並みを散策しました。ちょうど「掘割」で「和船体験」をしていた人がいました。

ボランティアの人による「紙芝居」3話を観ました。最後の話は印旛沼に伝わる龍伝説の【雨を降らせた竜】でした。これは【村人達と親しくしていた龍神が、日照りが続いて困っていた村人を助ける為、龍王に逆らって雨を降らせました。しかし、龍王の怒りを買って3つに裂かれてしまいました。それを知って嘆いた村人は落ちた場所を探し、頭が落ちていた栄町の龍閣寺を龍角寺と改め、その頭を納めました。その後に印西市に龍腹寺を、匝嵯市に龍尾寺を建てて体を納めました】と言う話です。紙芝居の後に子ども達には新聞紙で作った兜がプレゼントされました。

「農村歌舞伎舞台」では「猿回し」をやっていました。神奈川県から来た「戦豆」の「みかんちゃん」と「いちごちゃん」でした。女の子なので大人しくて優しい感じでした。前の方にいた子ども達はお猿さんとハイタッチして貰っていました。「農村歌舞伎舞台」の前の「お祭り広場」には沢山の「こいのぼり」が下がっていました。

「アクロバットユニットBirthday」による「忍者アクロバット」も観ました。男子新体操の全日本チャンピオンの「okuchan」さんと「wakky」さん、さらにアクロバットジャグラーの「masa」さんが加わったユニットです。この日は「房総のむら」の雰囲気に合わせて、いつもとは違う忍者スタイルにしたみたいです。場所が狭かったので、思いっきり動けない感じにみえました。

南京玉すだれ / 「掘割」の和船体験

龍伝説「雨を降らせた竜」 / 「猿回し」のみかんちゃん(お姉さんの方)

「お祭り広場」のこいのぼり / 「アクロバットユニットBirthday」の忍者アクロバット