廊下のむし探検 第5弾

朝の続きで、3月27日にマンションの廊下で見つけた虫たちです。

まずはこんな色のクサカゲロウです。

クサカゲロウについてはとりあえず顔をアップして撮る必要があります。だいぶ複雑な模様があります。日本産クサカゲロウについては次の本に詳しく載っています。

塚口茂彦, "Chrysopidae of Japan (Insecta, Neuroptera)" (1995).

この本の中には検索表も載っているのですが、英語なので和訳したものを私の手作り図鑑の中に載せています(こちらから探してみてください)。この検索表で検索してみると、いつものヤマトクサカゲロウになります。そういえば、以前、クサカゲロウの体色変化についても調べたことがありました(こちらを見てください)。このときに読んだ論文によると、通常緑色のクサカゲロウがこんな褐色になるのは、冬を越すときでChrysoperla属の一部だとのことでした。たいていのクサカゲロウは腹部に防御性の物質を分泌するところがあるのですが、Chrysoperla属にはないので、その代わりに落ち葉などに似た体色変化をするのだろうと書かれていました。日本産のChrysoperla属にはヤマト、スズキ、アカスジの3種が載っているので、これはたぶん、いつも見ているヤマトでよいのでしょう。ヤマトは口肢の外側が暗色になるのですが、まさにそのようになっています。複雑な顔の模様はたぶん、個体変異だろうと思っています。ただ、これまでヤマトクサカゲロウと呼ばれていた種は最近、クロズヤマトクサカゲロウとヤマトクサカゲロウの2種に分けられました。これについても先ほどページに載せています。この2種は幼虫では明確に区別がつくのですが、成虫では鳴き声でしか区別がつかないので、外観での区別は難しいそうです。残念ながら私の住んでいる大阪北部ではこの両者の幼虫が見つかっています。それで、この種はヤマトクサカゲロウ類としか書きようがないです。

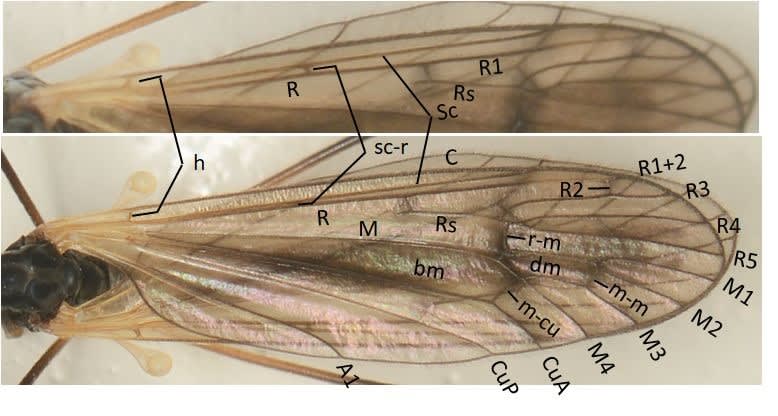

次はこのガガンボです。ガガンボもこれまで私はほとんど調べてきませんでした。それは長い脚が標本にしたときに取れてしまうので、何となく嫌だったからです。でも、今年は虫の空白区をなくそうと思っているので、今回は調べてみました。ガガンボの科の検索表は「新訂原色昆虫大図鑑III」と「絵解きで調べる昆虫」に載っています。こういう生態写真では細かい部分が見えないので、やむを得ず翅脈だけで見ることが多くなります。それで、翅脈を見てみました。

翅脈の名称は「日本産水生昆虫第二版」に載っているものを用いました。翅の前縁部分は見にくいので、ちょっと斜めから撮った写真から切り取りました。この翅脈から次のような過程で科が分かります。

①CuP脈とA1脈の両方を持つ(ニセヒメガガンボ科、コシボソガガンボ科を除外)

②A1脈は長く、直線状(ガガンボダマシ科を除外)

③Sc脈の先端は翅の前縁に達する(ガガンボ科、シリブトガガンボ科を除外)

④sc-r横脈はRs脈の起点より翅の基部側(ほとんどのヒメガガンボ科を除外)

この①~④までを調べることで、このガガンボがオビヒメガガンボ科かヒメガガンボ科の一部であることが分かります。④はヒメガガンボ科のほとんどを除外することができるのですが、「絵解きで調べる昆虫」の図を見ると、ヒメガガンボ科ヒメガガンボ亜科のElliptera、Dicranomyiaではsc-r横脈がRs脈の起点より翅の基部側にあるので除けません。ただし、ヒメガガンボ亜科は翅端でRs脈が2分枝しかないので、たぶん、除いて大丈夫だと思われます。従って、翅に帯模様はないのですが、オビヒメガガンボ科になるのかなと思っています。この科の属の検索表は「日本産水生昆虫第二版」に載っています。検索をしてみると、Pedicia属Amalopis亜属になるのですが、亜属の説明を読むとどうも合わないところが出てきます。ということで、現在はここでストップしています。もう少し検討してみたいと思います。

こんなハエが2匹いました。たぶん、同じ種ですね。跗節第1節が太いのでフンコバエ科です。これについては以前調べたことがあります。その時はヤマトオオフンコバエ Crumomyia nipponicaだろうということになったのですが、たぶん、その時と同じ種です。フンコバエ科についても手作り図鑑に詳しく書きました。

この2匹のハエは共によく分かりません。たぶん、採集すれば、科ぐらいは分かると思うのですが・・・。

最後はコカニグモでした。これで3月27日分は全部終了です。今頃からこんなに虫がいると、最も多くなる6月頃はどうなることでしょう。