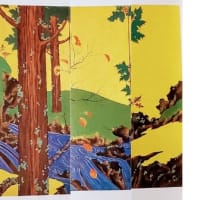

「宗達、琳派に想いを馳せて」

酒井抱一の墨絵には、大きな敬意を感じて日々過ごしております。

琳派の元祖の宗達には、子供の頃からの憧れと好感を寄せています。

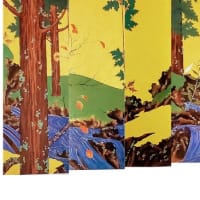

琳派と言いますと、その大胆な構図や、金箔地に描いた装飾性が取り沙汰されがちかと思います。日本画の需要の時代背景もあると思います。

宗達の模写などしておりますと、年々つくづく、宗教性といいますか、宗達の哲学性を感じさせられる絵だなと思うようになりました。

これは、若沖の絵にも当てはまると思います。

宗達の生きたあの当時、普遍的な題材を使って、自分の思想を表現できた画家であることが、まず突出していると私は思います。これは驚くべきことではないでしょうか。

宗達の絵は、奇抜さを狙ったというのみならず、根底にある宗達の思想を表すために、あのような個性な表現をとったように私は感じております。ですので、琳派というものの一番大事なことは、まず自らの思想性に忠実であること、そして次に、そうした思想性を装飾的にまとめて見せる聡明さだと、私は解釈しております。

私にとりまして、どのような経緯によって宗達が思想性を絵画にまず取り入れる様になったのかは、大変に興味深いことです。私もこの点において、今後ともに学び続ける琳派の仲間が増えれば良いと願っております。

私は学者ではありませんので、あくまで描き手として、宗達の絵から感じとる事があります。宗達は謎が深いのですが、正解は各々のこころの中にあると信じて、あくまで個人的所見として今日はブログを書いてみたいと思います。

宗達の手法に、濃絵手法があり、二度書きしているのはよく知られている事です。その為、現代の私達の感覚ですと、緩やかな印象を受けてしまいがちです。

宗達は、どんな絵でも自分のこころにかなう線を描いています。職人の厳しさに裏打ちされた、いつくしみ深い線であり、それは決して見るものを不快にさせません。

私も模写をしながら描いていますと、ふざけて真似はできないものだと思わされます。そして、ふと「すべてははかないものだから。」という無常のために、一層いつくしみ深く、慎みを以て二度目をなぞるという体験に誘われております。(この濃絵手法が平安時代によく使用された事にも、私の想像は行ってしまいます。)

若沖も信心深さで知られていますが、宗達もきっと相当に信仰熱心だったことでしょう。

宗達は一体、"本当"には誰に向かって絵を描いていたのでしょうね。何か、永遠のような大きな存在に向かって、精神を委ねて過ごしていたような印象を私は受けます。

宗達の運筆は大変に流麗なので、相当に素早く描いているように見えます。しかし実際には、宗達先生は遅筆だったのではないかと、私は、推測します。その信仰心があれば、いささかも軽んじて描くことは出来ず、たらし込みの技法もきっとその中から産まれてきた事でしょう。

宗達の絵画が好まれる理由の一つがその美しい筆さばきです。当時も相当に賞賛されたようです。しかし、作品中に少しのおごりも見当たりません。きっと、筆がとても好きだったのでしょう。どのようにして、人はそんなに筆を信頼できるのでしょうか。それは、私は運筆の中にいつも感じられています、それは、絵が救いになった人の気持ちというものです。これは、あくまでも私個人の感想です。しかし、宗達の突出した思想表現に接しますと、なにか大きな体験を経つつ、それを制作に活かしきった宗達の人物の魅力に想いを馳せずにはいられません。そしてますます琳派が好きになります。

ーーーーーー

今年、願わくば私の琳派墨絵クラブでも、思想表現もとりいれて、自由な運筆を目指す仲間が、どんどん増えて欲しいと思っております。

古筆から学ぶことは、とても大切なことです。なぜなら、筆には使い方があるからです。

しかし、それをどの様に使っていくかは、もっと面白く挑戦のしがいのあることです。琳派の心もそもそもは、そんな所にあるはずです。

ーーーーー

「JAALA展」

2017年2月23日~28日

東京都美術館に参加いたします。

ーーーーー

琳派墨絵クラブ

酒井抱一の墨絵には、大きな敬意を感じて日々過ごしております。

琳派の元祖の宗達には、子供の頃からの憧れと好感を寄せています。

琳派と言いますと、その大胆な構図や、金箔地に描いた装飾性が取り沙汰されがちかと思います。日本画の需要の時代背景もあると思います。

宗達の模写などしておりますと、年々つくづく、宗教性といいますか、宗達の哲学性を感じさせられる絵だなと思うようになりました。

これは、若沖の絵にも当てはまると思います。

宗達の生きたあの当時、普遍的な題材を使って、自分の思想を表現できた画家であることが、まず突出していると私は思います。これは驚くべきことではないでしょうか。

宗達の絵は、奇抜さを狙ったというのみならず、根底にある宗達の思想を表すために、あのような個性な表現をとったように私は感じております。ですので、琳派というものの一番大事なことは、まず自らの思想性に忠実であること、そして次に、そうした思想性を装飾的にまとめて見せる聡明さだと、私は解釈しております。

私にとりまして、どのような経緯によって宗達が思想性を絵画にまず取り入れる様になったのかは、大変に興味深いことです。私もこの点において、今後ともに学び続ける琳派の仲間が増えれば良いと願っております。

私は学者ではありませんので、あくまで描き手として、宗達の絵から感じとる事があります。宗達は謎が深いのですが、正解は各々のこころの中にあると信じて、あくまで個人的所見として今日はブログを書いてみたいと思います。

宗達の手法に、濃絵手法があり、二度書きしているのはよく知られている事です。その為、現代の私達の感覚ですと、緩やかな印象を受けてしまいがちです。

宗達は、どんな絵でも自分のこころにかなう線を描いています。職人の厳しさに裏打ちされた、いつくしみ深い線であり、それは決して見るものを不快にさせません。

私も模写をしながら描いていますと、ふざけて真似はできないものだと思わされます。そして、ふと「すべてははかないものだから。」という無常のために、一層いつくしみ深く、慎みを以て二度目をなぞるという体験に誘われております。(この濃絵手法が平安時代によく使用された事にも、私の想像は行ってしまいます。)

若沖も信心深さで知られていますが、宗達もきっと相当に信仰熱心だったことでしょう。

宗達は一体、"本当"には誰に向かって絵を描いていたのでしょうね。何か、永遠のような大きな存在に向かって、精神を委ねて過ごしていたような印象を私は受けます。

宗達の運筆は大変に流麗なので、相当に素早く描いているように見えます。しかし実際には、宗達先生は遅筆だったのではないかと、私は、推測します。その信仰心があれば、いささかも軽んじて描くことは出来ず、たらし込みの技法もきっとその中から産まれてきた事でしょう。

宗達の絵画が好まれる理由の一つがその美しい筆さばきです。当時も相当に賞賛されたようです。しかし、作品中に少しのおごりも見当たりません。きっと、筆がとても好きだったのでしょう。どのようにして、人はそんなに筆を信頼できるのでしょうか。それは、私は運筆の中にいつも感じられています、それは、絵が救いになった人の気持ちというものです。これは、あくまでも私個人の感想です。しかし、宗達の突出した思想表現に接しますと、なにか大きな体験を経つつ、それを制作に活かしきった宗達の人物の魅力に想いを馳せずにはいられません。そしてますます琳派が好きになります。

ーーーーーー

今年、願わくば私の琳派墨絵クラブでも、思想表現もとりいれて、自由な運筆を目指す仲間が、どんどん増えて欲しいと思っております。

古筆から学ぶことは、とても大切なことです。なぜなら、筆には使い方があるからです。

しかし、それをどの様に使っていくかは、もっと面白く挑戦のしがいのあることです。琳派の心もそもそもは、そんな所にあるはずです。

ーーーーー

「JAALA展」

2017年2月23日~28日

東京都美術館に参加いたします。

ーーーーー

琳派墨絵クラブ