⇒前回の記事はこちら

曽谷貝塚を出てまた谷に降りて行きます。

細長い谷地状の地形の場所に住宅がビッシリと建っていて面白い場所ですが、市川市内では珍しくない光景ですね。

やがて谷から抜けましたが、おそらくこの道は往時は先ほどの谷から流れ出ていた河道跡でしょう。

実際、暗渠になった水路もありますね。

さて、国府台駅を出発して3時間半以上歩きましたが、そろそろお昼を食べたい気分です。

つぎに何か食べるところがあったらそこで食べようと思います。

今日は夕方までの長丁場になりそうなので、ここでいったんきちんと休憩を取っておいた方がいいでしょう。

昼休憩なしで歩き回るとおそらく午後の早い段階でバテます。

県道180号線に出ました。

大きな通りなので何かあるかなと思っていると、ラーメン屋の味源とバーミヤンを発見。

ダスキンの時はバーミヤンでたまにご飯を食べていましたが、そういえばここ数か月は入っていないなあ。

ということでバーミヤンにします。

メニューを見ていて、油淋鶏(ユーリンチー)が美味いことを思い出しました。

バーン!

鶏肉、結構なヴォリュームですよ。

でもご飯を大盛にしてしまいました。

久しぶりに食べたけど美味かったー。

30分ほど休憩できたので午後の探訪を開始しましょう。

真間川を渡ります。

真間川も遡っていくと水源は私が昔住んでいた場所に結構近いんですよね。

今日はこのあと新京成に乗る予定ですが、こういった河川と新京成との関係をそのときにお話ししようと思います。

市川東高校の横に来ましたが、校庭に土塁がありますよ。

何でしょうあの土塁は?

学校的には不必要なものだと思うのですが・・・

さて、次は姥山貝塚へ向かっているのですが、その途中確認しておきたい場所があります。

ここです。

ここに何があるのかというと、バス停に古い地名の名残があるのです。

「奉免」バス停。

この辺の住所は奉免町といいますが、奉免という地名は気になるんですよねえ。

また丘へ登って行き、武蔵野線を渡ります。

南側の眺望。

姥山貝塚に到着!

ここも広場のようになっていますね。

説明板があるのでまずは読んでみましょう。

姥山貝塚もさきほど訪れた曽谷貝塚と同様に馬蹄形の貝塚です。

特筆すべきはやはり143体も出土した人骨でしょう。

縄文時代の集落遺跡からは人骨が見つかる可能性は極めて低いです。

それは日本列島のほとんどの地域の土壌が酸性であるため、時間の経過によって骨やその他有機物は溶けてしまうからです。

ところが貝塚ではこのように多数の人骨が残っていることがあり、現状見つかっている縄文時代人の骨の大部分は貝塚で見つかっています。

なぜ貝塚だと人骨が残りやすいのかというと、貝殻からカルシウムが染み出して人骨を溶けにくくしてくれるからです。

現代でも骨粗しょう症対策でカルシウムをたくさん摂りましょうとやっていますね。

すごい、大正15年に航空写真が撮られていますよ!

このときの飛行機の機種が知りたい。

全体図。

では実際に遺跡を歩いてみましょう。

説明板に「L地点」と書かれています。

まてよ、この遺跡はこんな感じで各地点に説明板があるのか?

見渡してみるとあちこちに説明板があるのが分かります。

あれらを全部めぐるのは大変だなあ・・・

でもせっかく来たので悉皆してみるか。

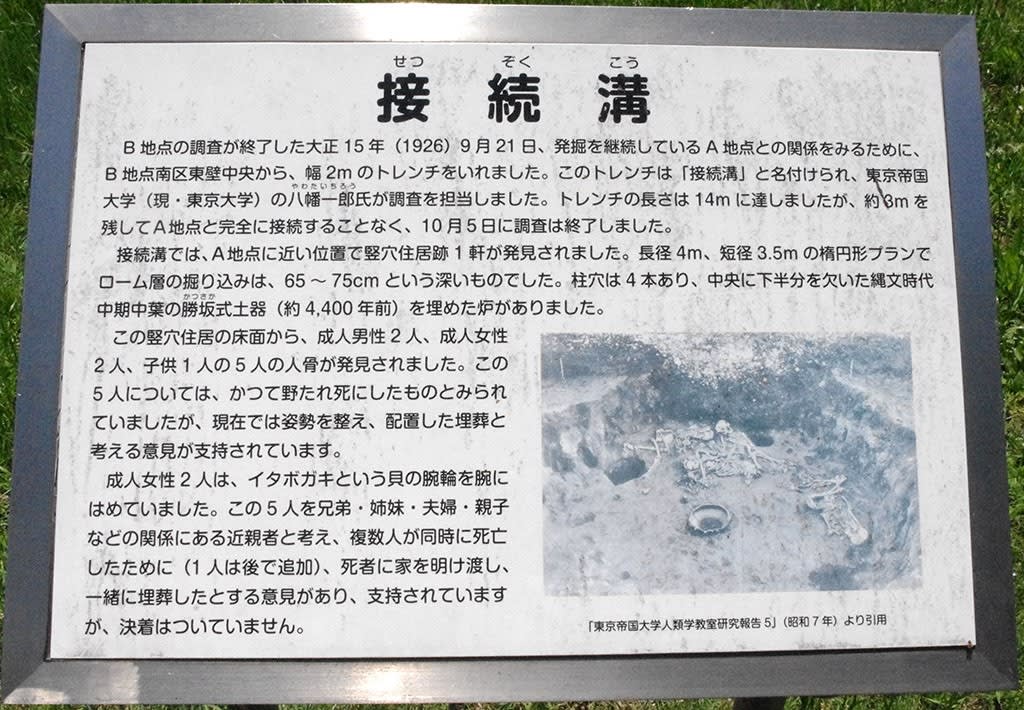

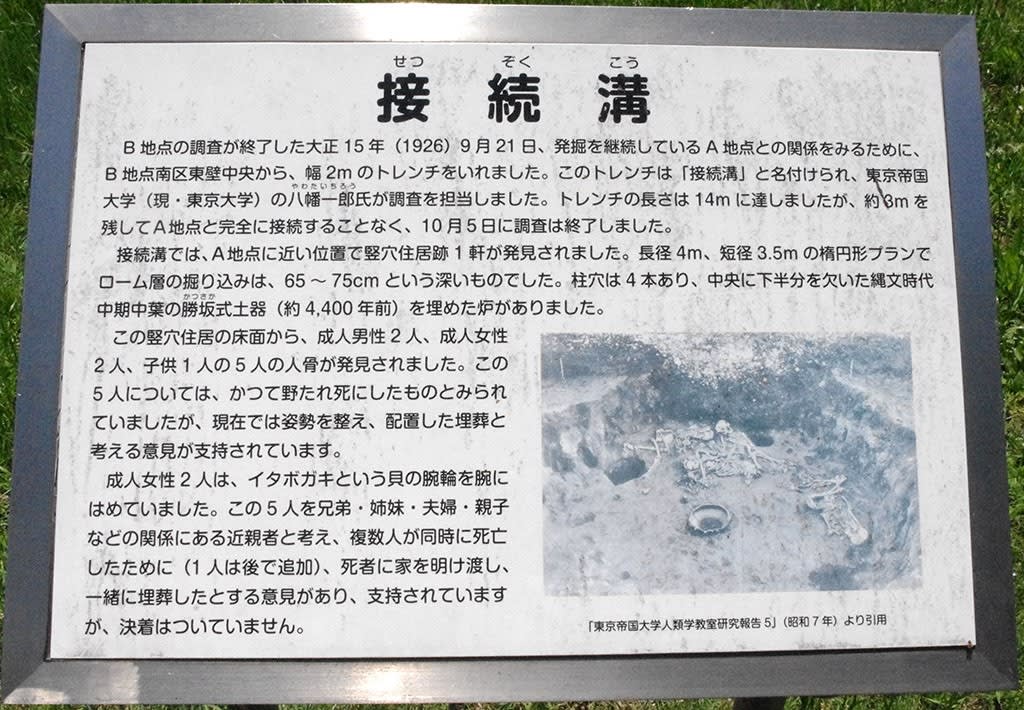

今回はいつもの探訪記事とは紹介方法を変えて、姥山遺跡の各地点について、古い順番に紹介することにします。

そうすることによって発掘の歴史も理解できると思います。

発掘内容の説明については説明板の写真を読んでください!

発掘は、Aから順番にアルファベットを振って行ったようで、それに交じって発掘した学校や先生の頭文字を取って名付けている地点もあります。

A地点は、大正15年5月9日、東京人類学会の遠足時に発掘。

遠足で発掘!

東京人類学会は当初、日本人類学会という名で、あの坪井正五郎先生らが結成した組織ですよ。

B地点も同じ大正15年ですが、スウェーデンの皇太子が来日した時の歓待行事の一環!

ホスト役は八幡一郎先生だったんですね。

スウェーデンの皇太子も一緒に発掘したというのが微笑ましいですが、それだけ姥山貝塚が世界にも誇れる遺跡だということが分かります。

つづいてこのトレンチ調査も八幡一郎先生。

S1地点は昭和3~4年。

「S」とは?

杉原荘介先生だ!

杉原先生の発掘地点は個人の頭文字が付いていますが、考えてみれば杉原先生は大正2年(1913)生まれですから、発掘したのって今でいえば高校1年生くらいじゃないですか!

それがこうやって記録に残っているというのが面白いですね。

S2地点もありますよ。

そして再掲になりますが、L地点で、こちらも個人名から取られています。

大山史前学研究所って大山柏先生がやっていた研究所ですね。

大山柏先生は大山巌元帥の次男で大山家を継いだ人ですが、軍人や政治家の道には消極的で考古学者になってしまった人です。

自宅の研究所には貴重な遺物がたくさんあったようですが、空襲で焼失してしまいました。

W地点は昭和13年。

Wというと考古学にも力を入れている「早稲田」が想像できますが、大学ではなくて附属第一高等学院でした。

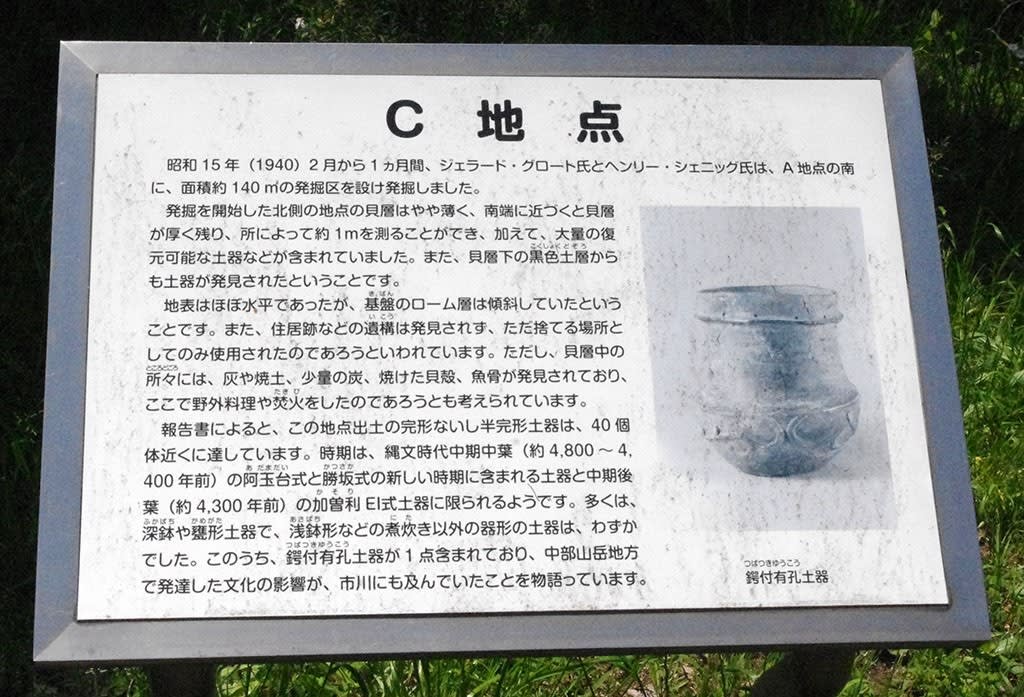

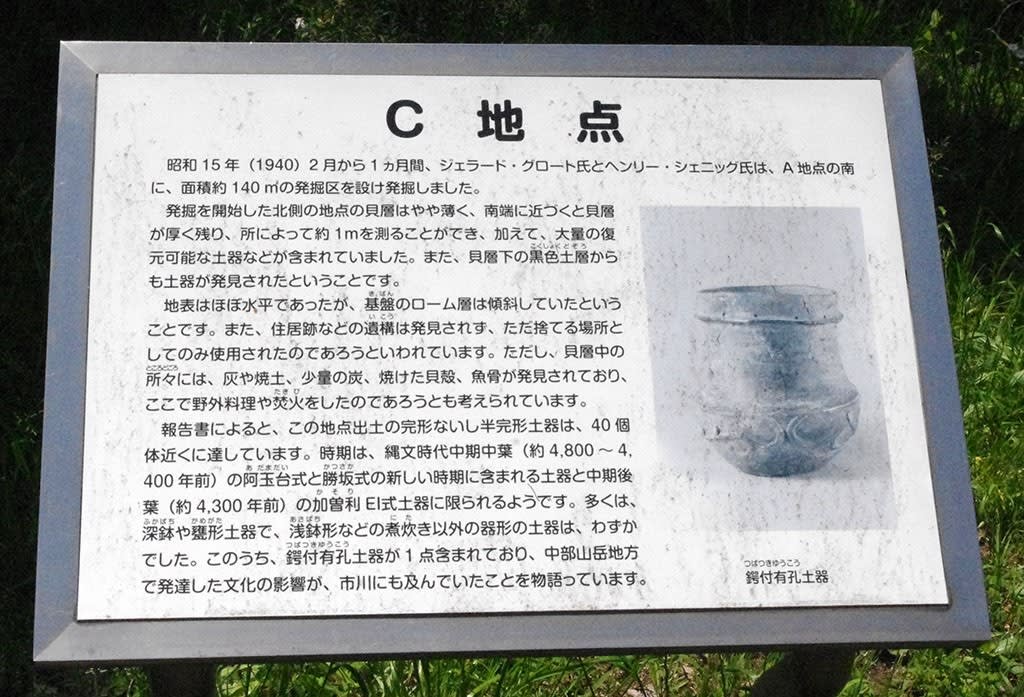

つづいてC地点。

昭和15年2月というと、米英欄仏に対して宣戦布告する時期に近くなってきました。

そんな中でも外国の方が発掘してくれていたんですね。

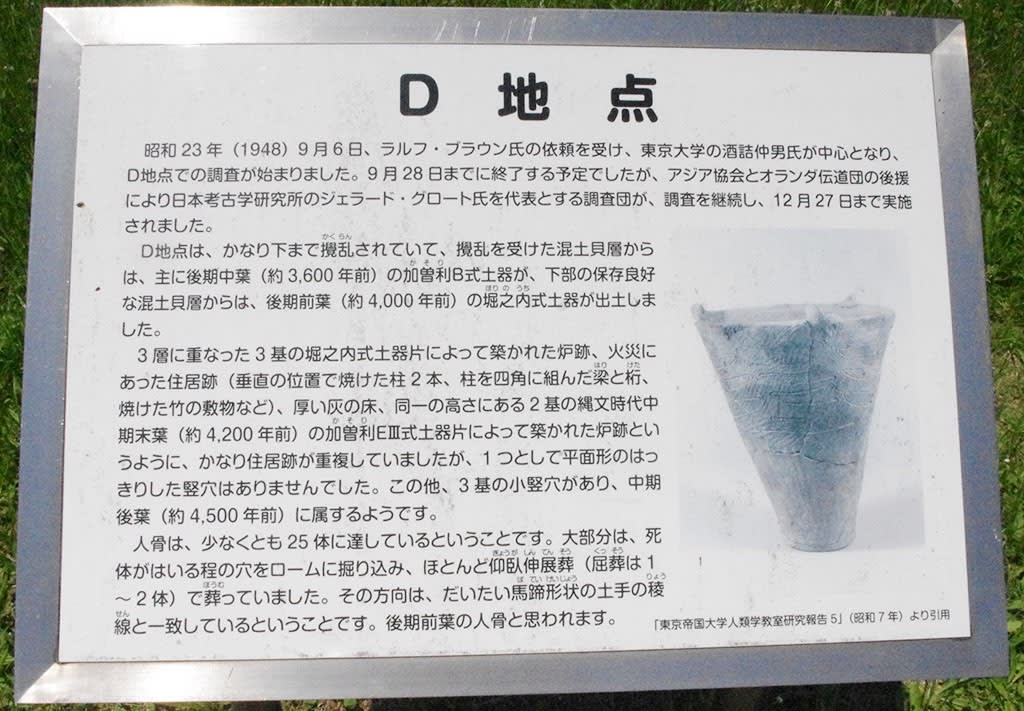

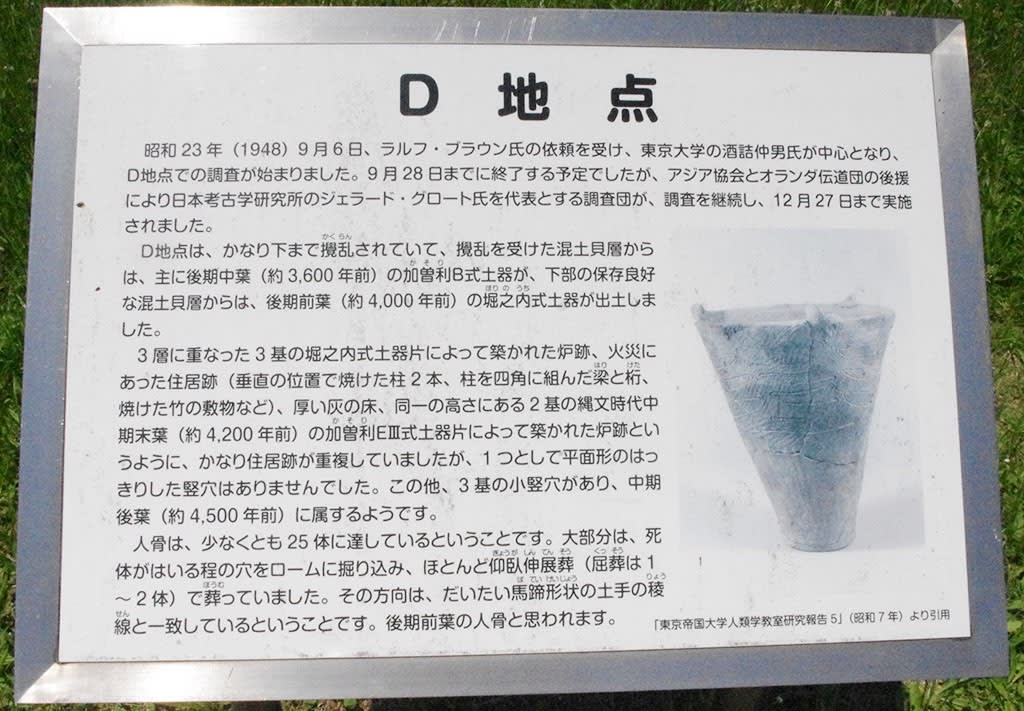

そして戦後のD地点。

昭和23年9月6日で、酒詰仲男先生です。

その翌年にはE地点。

この石碑は何でしょうか?

貝殻が散らばっていますね。

M地点。

「W」が早稲田ということは、「M」は何かもうお判りでしょう。

考古学に強い明治大学が昭和37年に発掘しています。

明治大学が続きますよ。

M1地点。

M2地点。

M3地点。

というわけで悉皆できたかしら?

説明板は以上のように豊富ですが、それに対して遺跡自体はおそらく多くの人が「何もないじゃん」とか「何を見ればいいんだろう?」と感じるはずで、なかなかシュールな遺跡だと思います。

でも、ここまで徹底していると気持ちがいいですね。

南側の眺望。

それでは姥山貝塚を後にしましょう。

武蔵野線の船橋法典駅へ行きたいので、来た時とは反対側から出ます。

この階段を降りて行けばいいんだな?

はい、丘の下側の出入口に到着。

それでは、駅へ向かいましょう。

⇒この続きはこちら

曽谷貝塚を出てまた谷に降りて行きます。

細長い谷地状の地形の場所に住宅がビッシリと建っていて面白い場所ですが、市川市内では珍しくない光景ですね。

やがて谷から抜けましたが、おそらくこの道は往時は先ほどの谷から流れ出ていた河道跡でしょう。

実際、暗渠になった水路もありますね。

さて、国府台駅を出発して3時間半以上歩きましたが、そろそろお昼を食べたい気分です。

つぎに何か食べるところがあったらそこで食べようと思います。

今日は夕方までの長丁場になりそうなので、ここでいったんきちんと休憩を取っておいた方がいいでしょう。

昼休憩なしで歩き回るとおそらく午後の早い段階でバテます。

県道180号線に出ました。

大きな通りなので何かあるかなと思っていると、ラーメン屋の味源とバーミヤンを発見。

ダスキンの時はバーミヤンでたまにご飯を食べていましたが、そういえばここ数か月は入っていないなあ。

ということでバーミヤンにします。

メニューを見ていて、油淋鶏(ユーリンチー)が美味いことを思い出しました。

バーン!

鶏肉、結構なヴォリュームですよ。

でもご飯を大盛にしてしまいました。

久しぶりに食べたけど美味かったー。

30分ほど休憩できたので午後の探訪を開始しましょう。

真間川を渡ります。

真間川も遡っていくと水源は私が昔住んでいた場所に結構近いんですよね。

今日はこのあと新京成に乗る予定ですが、こういった河川と新京成との関係をそのときにお話ししようと思います。

市川東高校の横に来ましたが、校庭に土塁がありますよ。

何でしょうあの土塁は?

学校的には不必要なものだと思うのですが・・・

さて、次は姥山貝塚へ向かっているのですが、その途中確認しておきたい場所があります。

ここです。

ここに何があるのかというと、バス停に古い地名の名残があるのです。

「奉免」バス停。

この辺の住所は奉免町といいますが、奉免という地名は気になるんですよねえ。

また丘へ登って行き、武蔵野線を渡ります。

南側の眺望。

姥山貝塚に到着!

ここも広場のようになっていますね。

説明板があるのでまずは読んでみましょう。

姥山貝塚もさきほど訪れた曽谷貝塚と同様に馬蹄形の貝塚です。

特筆すべきはやはり143体も出土した人骨でしょう。

縄文時代の集落遺跡からは人骨が見つかる可能性は極めて低いです。

それは日本列島のほとんどの地域の土壌が酸性であるため、時間の経過によって骨やその他有機物は溶けてしまうからです。

ところが貝塚ではこのように多数の人骨が残っていることがあり、現状見つかっている縄文時代人の骨の大部分は貝塚で見つかっています。

なぜ貝塚だと人骨が残りやすいのかというと、貝殻からカルシウムが染み出して人骨を溶けにくくしてくれるからです。

現代でも骨粗しょう症対策でカルシウムをたくさん摂りましょうとやっていますね。

すごい、大正15年に航空写真が撮られていますよ!

このときの飛行機の機種が知りたい。

全体図。

では実際に遺跡を歩いてみましょう。

説明板に「L地点」と書かれています。

まてよ、この遺跡はこんな感じで各地点に説明板があるのか?

見渡してみるとあちこちに説明板があるのが分かります。

あれらを全部めぐるのは大変だなあ・・・

でもせっかく来たので悉皆してみるか。

今回はいつもの探訪記事とは紹介方法を変えて、姥山遺跡の各地点について、古い順番に紹介することにします。

そうすることによって発掘の歴史も理解できると思います。

発掘内容の説明については説明板の写真を読んでください!

発掘は、Aから順番にアルファベットを振って行ったようで、それに交じって発掘した学校や先生の頭文字を取って名付けている地点もあります。

A地点は、大正15年5月9日、東京人類学会の遠足時に発掘。

遠足で発掘!

東京人類学会は当初、日本人類学会という名で、あの坪井正五郎先生らが結成した組織ですよ。

B地点も同じ大正15年ですが、スウェーデンの皇太子が来日した時の歓待行事の一環!

ホスト役は八幡一郎先生だったんですね。

スウェーデンの皇太子も一緒に発掘したというのが微笑ましいですが、それだけ姥山貝塚が世界にも誇れる遺跡だということが分かります。

つづいてこのトレンチ調査も八幡一郎先生。

S1地点は昭和3~4年。

「S」とは?

杉原荘介先生だ!

杉原先生の発掘地点は個人の頭文字が付いていますが、考えてみれば杉原先生は大正2年(1913)生まれですから、発掘したのって今でいえば高校1年生くらいじゃないですか!

それがこうやって記録に残っているというのが面白いですね。

S2地点もありますよ。

そして再掲になりますが、L地点で、こちらも個人名から取られています。

大山史前学研究所って大山柏先生がやっていた研究所ですね。

大山柏先生は大山巌元帥の次男で大山家を継いだ人ですが、軍人や政治家の道には消極的で考古学者になってしまった人です。

自宅の研究所には貴重な遺物がたくさんあったようですが、空襲で焼失してしまいました。

W地点は昭和13年。

Wというと考古学にも力を入れている「早稲田」が想像できますが、大学ではなくて附属第一高等学院でした。

つづいてC地点。

昭和15年2月というと、米英欄仏に対して宣戦布告する時期に近くなってきました。

そんな中でも外国の方が発掘してくれていたんですね。

そして戦後のD地点。

昭和23年9月6日で、酒詰仲男先生です。

その翌年にはE地点。

この石碑は何でしょうか?

貝殻が散らばっていますね。

M地点。

「W」が早稲田ということは、「M」は何かもうお判りでしょう。

考古学に強い明治大学が昭和37年に発掘しています。

明治大学が続きますよ。

M1地点。

M2地点。

M3地点。

というわけで悉皆できたかしら?

説明板は以上のように豊富ですが、それに対して遺跡自体はおそらく多くの人が「何もないじゃん」とか「何を見ればいいんだろう?」と感じるはずで、なかなかシュールな遺跡だと思います。

でも、ここまで徹底していると気持ちがいいですね。

南側の眺望。

それでは姥山貝塚を後にしましょう。

武蔵野線の船橋法典駅へ行きたいので、来た時とは反対側から出ます。

この階段を降りて行けばいいんだな?

はい、丘の下側の出入口に到着。

それでは、駅へ向かいましょう。

⇒この続きはこちら