滋賀は大津

大津市歴史博物館

第94回企画展「京極高次」

期間:7月20日(土)~9月1日(日)

京極高次像

高次の子・忠高の菩提寺である玄要寺(香川県丸亀市)に伝わった高次の肖像画。

京極高次は信長・秀吉・家康に仕えた大名。大津城主のとき関ケ原の戦いが勃発し、高次は大津城に籠城。西軍の大将・毛利元康、立花宗茂、小早川秀包等の軍勢と戦ったが9月15日に開城する事となった。その日はまさに関ケ原合戦の当日であった。

常高院像

京極高次の正室で浅井長政とお市の方の娘・初(常高院)を描いた肖像画。

常高院の墓所である常高寺(福井県小浜市)蔵。

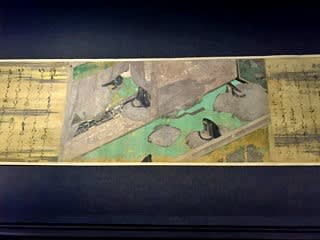

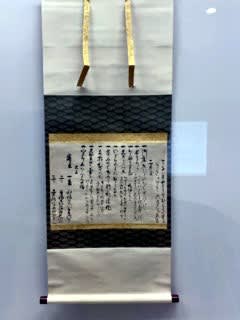

佐々木京極系図

京極家の歴代を記した系図。

11代信綱の頃に、京極家の家紋である四ツ目結紋を記し、この紋を寄懸之紋として後鳥羽院より賜ったと記している。

15代高氏は婆娑羅大名の佐々木(京極)道誉の事。

四ツ目結紋入調度品

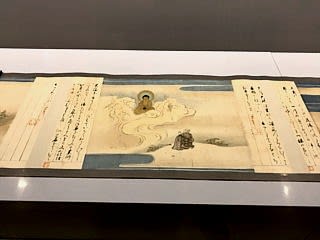

石田正継藍印状

慶長四年(1599)十一月十七日付、清瀧寺宛。内容は清瀧寺の山林を勝手に伐採したものを処罰した事を知らせ、清瀧寺は京極道誉の位牌所で守護不入であり山林支配を認めるので勤行など油断なく行うよう命じている。

石田正継は佐和山城主・石田三成の父。この時期朱印や黒印が多く使用されているが正継は藍印を使用しており珍しい。

石田三成書状写

(慶長5年(1600))九月十二日付、増田長盛宛。関ケ原の戦いの3日前に大垣城にいる三成より大坂城の長盛へ宛てた書状の写しとされるもの。

内容は多岐にわたるが、その中に大津城の京極高次にも触れており「この際徹底的に殲滅しなければ、以後の「御仕置」の障害になる」と伝えている。大津城が余ほど目障りであったようだ。

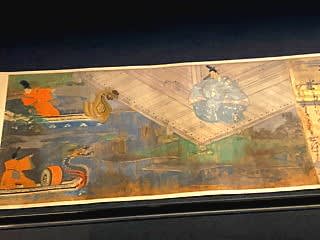

山岡道阿弥像

法体でありながら傍らに朱太刀を置き、前に繋がれた馬を配置する山岡道阿弥の肖像画。

山岡道阿弥は俗名を景友といい、園城寺光浄院の住持であったが足利義昭の家臣となり、その後は信長・秀吉・家康に仕えた。

大津城を開城後に高野山で謹慎していた京極高次の元に下山を説得するための使者を派遣している。

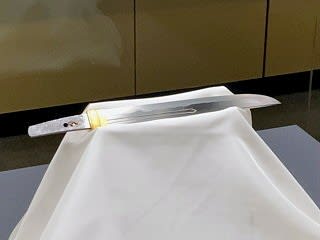

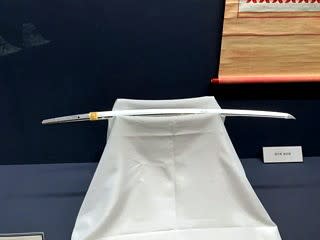

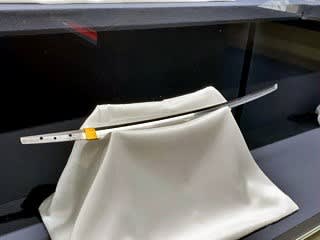

京極高次家臣連署状

(慶長5年(1600))十月八日付、京極家の家臣より大津百艘船に出された書状で、大津城籠城戦で尽力してくれた事を賞する内容で大津に居たならば知行を与えるつもりだったが国替になったので銀子3枚で水主たちに酒を振る舞うように伝えている。

関ケ原の戦いから1ヶ月も経たないこの時期に高次の若狭転封が決定していた事になる。

京極忠高像

忠高の菩提寺・玄要寺(香川県丸亀市)に伝わった肖像画。

京極忠高は高次の子、若狭小浜藩2代藩主。高次と正室・常高院の間には子が無く、忠高は侍女に産ませた子であった。

常高院は徳川秀忠と正室・江(常高院の妹)の間に生まれた初姫を養女として忠高の正室としている。

寛永11年(1634)出雲松江に加増転封されているが、寛永14年(1637)忠高が死去すると継嗣が無かったため出雲松江を没収されている(甥の京極高和が末期養子として播磨龍野藩に減封)。

まさかの「京極高次」展。蛍大名などと呼ばれる高次の企画展が開催されるとはビックリです。

大津市歴史博物館

第94回企画展「京極高次」

期間:7月20日(土)~9月1日(日)

京極高次像

高次の子・忠高の菩提寺である玄要寺(香川県丸亀市)に伝わった高次の肖像画。

京極高次は信長・秀吉・家康に仕えた大名。大津城主のとき関ケ原の戦いが勃発し、高次は大津城に籠城。西軍の大将・毛利元康、立花宗茂、小早川秀包等の軍勢と戦ったが9月15日に開城する事となった。その日はまさに関ケ原合戦の当日であった。

常高院像

京極高次の正室で浅井長政とお市の方の娘・初(常高院)を描いた肖像画。

常高院の墓所である常高寺(福井県小浜市)蔵。

佐々木京極系図

京極家の歴代を記した系図。

11代信綱の頃に、京極家の家紋である四ツ目結紋を記し、この紋を寄懸之紋として後鳥羽院より賜ったと記している。

15代高氏は婆娑羅大名の佐々木(京極)道誉の事。

四ツ目結紋入調度品

石田正継藍印状

慶長四年(1599)十一月十七日付、清瀧寺宛。内容は清瀧寺の山林を勝手に伐採したものを処罰した事を知らせ、清瀧寺は京極道誉の位牌所で守護不入であり山林支配を認めるので勤行など油断なく行うよう命じている。

石田正継は佐和山城主・石田三成の父。この時期朱印や黒印が多く使用されているが正継は藍印を使用しており珍しい。

石田三成書状写

(慶長5年(1600))九月十二日付、増田長盛宛。関ケ原の戦いの3日前に大垣城にいる三成より大坂城の長盛へ宛てた書状の写しとされるもの。

内容は多岐にわたるが、その中に大津城の京極高次にも触れており「この際徹底的に殲滅しなければ、以後の「御仕置」の障害になる」と伝えている。大津城が余ほど目障りであったようだ。

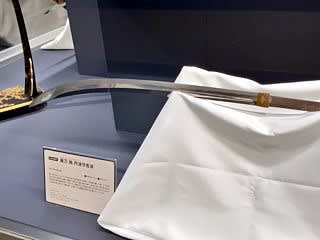

山岡道阿弥像

法体でありながら傍らに朱太刀を置き、前に繋がれた馬を配置する山岡道阿弥の肖像画。

山岡道阿弥は俗名を景友といい、園城寺光浄院の住持であったが足利義昭の家臣となり、その後は信長・秀吉・家康に仕えた。

大津城を開城後に高野山で謹慎していた京極高次の元に下山を説得するための使者を派遣している。

京極高次家臣連署状

(慶長5年(1600))十月八日付、京極家の家臣より大津百艘船に出された書状で、大津城籠城戦で尽力してくれた事を賞する内容で大津に居たならば知行を与えるつもりだったが国替になったので銀子3枚で水主たちに酒を振る舞うように伝えている。

関ケ原の戦いから1ヶ月も経たないこの時期に高次の若狭転封が決定していた事になる。

京極忠高像

忠高の菩提寺・玄要寺(香川県丸亀市)に伝わった肖像画。

京極忠高は高次の子、若狭小浜藩2代藩主。高次と正室・常高院の間には子が無く、忠高は侍女に産ませた子であった。

常高院は徳川秀忠と正室・江(常高院の妹)の間に生まれた初姫を養女として忠高の正室としている。

寛永11年(1634)出雲松江に加増転封されているが、寛永14年(1637)忠高が死去すると継嗣が無かったため出雲松江を没収されている(甥の京極高和が末期養子として播磨龍野藩に減封)。

まさかの「京極高次」展。蛍大名などと呼ばれる高次の企画展が開催されるとはビックリです。