大通寺①

2021-07-28 | 探訪

今回も長浜

大通寺

浄土真宗大谷派(東本願寺)の有力な別院で、「長浜御坊」と呼ばる。

画像の山門は天保11年(1840)の落成。

脇門(台所門)

元長浜城の追手門と伝える。扉金具の裏に天正十六年の銘があり、数少ない長浜城の遺構のひとつ。

本堂

寺伝によれば、徳川家康より東本願寺の教如へ贈られた伏見城の殿舎を本願寺より移築した。

玄関

宝暦10年(1760)に住職・横超院の内室であった彦根藩主・井伊直惟の息女数姫によって建てられた。

梵鐘

もとは若狭国多太寺のもので貞治二年(1363)の銘がある。

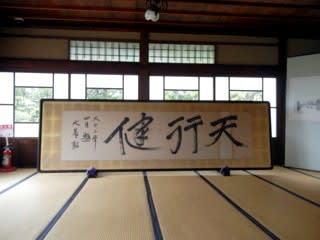

大広間

本堂と同様に伏見城の遺構と伝わる。

柄鏡箱・鏡立

安政4年(1857)に大通寺の養女となった井伊直弼の七女・砂千代が使用した調度品。

明治5年には、大通寺第10代住職・霊寿院厳澄と婚儀を結んだ。

次回も大通寺

大通寺

浄土真宗大谷派(東本願寺)の有力な別院で、「長浜御坊」と呼ばる。

画像の山門は天保11年(1840)の落成。

脇門(台所門)

元長浜城の追手門と伝える。扉金具の裏に天正十六年の銘があり、数少ない長浜城の遺構のひとつ。

本堂

寺伝によれば、徳川家康より東本願寺の教如へ贈られた伏見城の殿舎を本願寺より移築した。

玄関

宝暦10年(1760)に住職・横超院の内室であった彦根藩主・井伊直惟の息女数姫によって建てられた。

梵鐘

もとは若狭国多太寺のもので貞治二年(1363)の銘がある。

大広間

本堂と同様に伏見城の遺構と伝わる。

柄鏡箱・鏡立

安政4年(1857)に大通寺の養女となった井伊直弼の七女・砂千代が使用した調度品。

明治5年には、大通寺第10代住職・霊寿院厳澄と婚儀を結んだ。

次回も大通寺