昨夜も就寝が遅くなり、今朝はやはり寝坊。洗濯はできました。朝ごはんは母子とも昨夜や一昨夜の残り物ですませました。

【日曜美術館】の蔦屋重三郎特集を観た後、例によってグダグダと過ごし、昼頃にまた息子のクルマで出かけました。

まずはお昼を食べるために若葉台の《高倉町珈琲》へ。お正月の福袋に入っていたコーヒーチケットを使う目的もありました。

母子ともパスタ等の気分ではなく「ホットチキンスイートチリソースプレート」にしました。メキシカンピラフ添えということもあって、ちょっとチキンジャンバラヤ風で美味しかったです。自分はアイスティー、息子はアイスコーヒーで、どちらもコーヒーチケットが使えました。

お昼の後は車道を挟んだ場所にある巨大書店《コーチャンフォー》へ。建物は目の前ですが、駐車場に入るためには遠回りしなくてはなりません。

久しぶりに来ましたが、連休中ということもあってお子さん連れも多く、かなり混んでいました。店内の広さや本の多さにはいつも圧倒され、歩き回るとかなり疲れますが、欲しかった文庫本と興味を惹かれた本を買えました。何か買えば金額問わず駐車料金が3時間無料になるのがありがたいです。息子は文具・雑貨コーナーで欲しい物を探したけれど、特に何も買わなかったそうです。

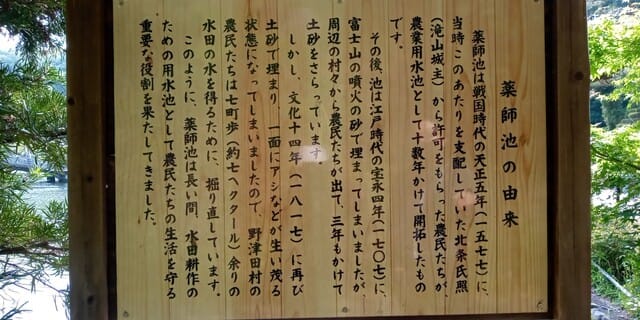

書店を出た頃には3時になっていましたが、かねてより行ってみたかった町田の「薬師池公園」まで連れて行ってもらいました。

家がある場所と地図上の距離は比較的近いのですが、交通の便がきわめて悪く(バスを乗り継ぐとか)クルマがないと行きにくくて、息子が帰省している間に行きたいと何年も思っていましたが、やっと機会を得ました。

町田薬師池公園|四季彩の杜

広大な園内の中、今日立ち寄ったのは新しくオシャレっぽい「四季彩の杜」(西園)ではなく、薬師池周辺の本園の方です。

そちらについては町田市公式サイトの紹介ページの方がわかり易いかも。

入り口近くのハス田。夏になると大賀ハスが咲くそうです。

八橋のような橋を渡って少し歩いた所にこういうモニュメントが。

「自由民権の塔」という名前です。以前に聞いた話ですが、町田など多摩地域は自由民権運動が盛んな土地で、大日本帝国憲法以前に憲法草案を作成したりもしたそうです。

そこから連なるフードカーを脇に見て更に進むと、広々とした薬師池が現れます。トップ画像もその風景です。

藤棚の藤はそろそろ終わりかけのようです。

太鼓橋を更にアップで撮ってみました。周りの森ともに東京の風景とは思えません。

太鼓橋の上から池を撮った風景。後で見た時には池の片隅に大きい亀もいました。

「やくし茶屋」という茶店の脇から更に奥に進んで──

こういう門をくぐった(これは内側から撮ったもの)所に古民家が。

この「荻野家」は東京都の指定有形文化財ですが、もう一つの古民家「永井家」(国の重要文化財)はうまく撮れませんでした。

更に奥まった所に滝もあるという案内を見て、そちらへ向かってみました。

小さい流れのそばにあるこの階段を登らないと行けないのかと思い、息子だけが様子を見に行ったところ、もう少し楽な迂回路もあることが判りました。

その道でもぬかるみに足を取られそうになったりして大変でしたが、そのあたりは「萬葉草花苑」という場所だったようです。

いま咲いているのはこの「いちはつ」の花くらいでした。

そうこうするうち現れた滝。

滝の下の池には鯉もいました。

そこから薬師池方向へ降りて行く道は歩きやすく、滝まで上るのもこの道にした方が良かったようです。

池に戻って、周辺をもう少し歩いてみると、花菖蒲園らしきものもありました。そちらの花が咲くのはまだ少し先です。

ともあれ主な場所は一通り見ることができたようです。歩くし山は登るし、おまけに陽射しも強くてかなり暑かったけれど、来て良かったです。小さいお子さんたちを含むご家族連れ、犬の散歩に来た人、池の端でスケッチする人、茶店で一服する人など、多くの人たちで賑わっていました。

次は西園にも行ってみたいし、梅や桜などの花々、また晩秋からクリスマスにかけてのライトアップも見てみたいです。

クルマを停めたのが最も遠い駐車場だったので、またけっこうな距離を歩いて戻りました。既に夕方になってもいたし疲れたしで、後はどこにも寄らず家に帰りました。

帰宅後、まず晩ごはん用にお米をとぎ、その後は早めにシャワーして汗を流しました。

晩ごはんは前から出そうと思っていた冷凍漬けアジの丼。すりおろし生姜に胡麻、大葉を添えました。その他、冷凍の海老しんじょ、鶏八幡巻、卵豆腐など、買い置いていつか使わなくては、と思っていた物をいろいろ揃えていただきました。

夜のTVは大河ドラマ『べらぼう』。耕書堂としての新たな販売物として「往来物」と呼ばれるテキストブック的な本を作り、販売する蔦重。鶴屋や西村屋など市中の本屋たちの妨害にもめげず、地方の地主などお金持ちを「当事者」として関わらせ、販路を拡げてゆく。実に頭が良いです。

その頃、田沼意次は所領の相良(牧之原)に建てていた城が完成し、お国入りをする。城下町が栄え、民の暮らしも豊かであること、源内と共に夢見た理想の国作りが叶ったことに感動した意次は、領民たちのためにも幕府内で力をつけようと決意するのだが──

佐野政言の再登場や将軍後継問題、それに絡んだ一橋治済の新たなる策謀の気配など、不吉な影も差し掛かるが、吉原から足抜け、駆け落ちしたうつせみ改め「ふく」と新之助が、百姓夫婦として地道に生きていたという明るいエピソードもあり。新之助との再会により、蔦重は先述の往来物制作・販売を思いついたのでした。

そして、ふと目に留めた本の挿絵から「北川豊章」という絵師の存在を知る蔦重。喜多川歌麿の前名として知られる名だそうです。彼こそが、かつて共に暮らし、犯罪に巻き込まれる形で姿を消した唐丸ではないか?との予感を暗示させつつ、来週に続く──

というわけで、蔦屋重三郎の人生その第二章がスタートしました。本格的に話が動き始めるのは次回以降かもしれませんが、この先も楽しみです。

大河の後は【クラシック音楽館】。N響の戦後の歩みを支えた往年のレジェンド指揮者たち。来日したストラヴィンスキー自身の指揮による「火の鳥」の一部のAIカラー化映像。岩城宏之、外山雄三、若杉弘というかつての正指揮者3人によるトーク再放送。そして岩城宏之指揮によるチャイコフスキーの「悲愴」全曲。──と盛りだくさんな内容でした。

11時からは『アストリッドとラファエル』。フランスにもモルモン教団があることに驚きました。そして、サミやその両親との再会により、少女時代の自分の記憶に一部欠落があることに気づいたアストリッドは──事件は解決しても、彼女に関する縦糸的物語は、まだまだ引っ張ります。