デイヴィッド・ウェナム出演作品だから、という理由で観た映画(DVD)だが、出てくる俳優の特に誰かのファンでなくとも、観るべき価値のある作品。

誰のファンであっても、感情移入できる登場人物など一人もいない。にもかかわらず胸に迫る傑作だと、私は思う。

以下、基本的にネタバレなのでご注意下さい。

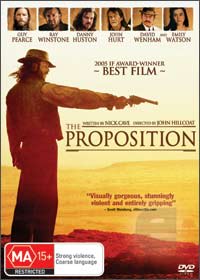

DVD情報

公式サイト

IMDb

詩人にしてミュージシャンにして作家であるニック・ケイブの書き下ろしシナリオを、ジョン・ヒルコート監督が映像化したこの映画には、露骨な残虐描写やシーンが何の前触れもなく出て来るので、観るにはそれなりの覚悟が必要かも知れないし、万人にお奨めできるものでもない。

DVDジャケットに記された「『許されざる者』と「地獄の黙示録』のおつなブレンド」なる紹介文には、いささか首を傾げたくなるが、もし西部劇の文脈で語ろうとするなら、マカロニ・ウェスタン以後またはサム・ペキンパー以後の西部劇に近いとは言えるかも知れない。

しかし、この映画の舞台はアメリカ西部ではなく、1880年代オーストラリア、クイーンズランドのアウトバックである。

オープニングタイトルは、幾葉ものモノクロ写真で構成されている。

そこに写し出されているのは19世紀末オーストラリアの様々な風景や人々である。よく見ると、実際に当時のものと思われる写真の中に、映画の登場人物たちの姿や風景が混じっていることに気づく。そして、或る一家の遺体写真や墓地等の暗示的な画像も。

タイトルバックには綺麗な子どもの声による讃美歌 "There is a Happy Land" の美しいメロディが流れるが、物語はそれをぶち破るような激しい銃撃戦で幕を開ける。

そうして、お尋ね者の兄弟ギャング、バーンズ兄弟の次男チャーリー、三男マイキーが逮捕される。彼らを捕えた辺境の街バニヨンのキャプテン・スタンリー("Captain"は「大尉」か「隊長」か?街の警備隊長といったところかも知れないが、職務の権限や内容から言うと警察署長相当)は、チャーリーに一つの提案(propsition)を持ちかけた。

それは、末っ子マイキーを人質に、逃亡中の長男アーサー・バーンズをクリスマスまでの9日間に見つけ出し、殺せと言うものだった。アーサーは或る一家に押し入り、妊娠中だったその家の若妻をレイプ、一家惨殺の上、火まで放っていた(チャーリーとマイキーがこの件に関わっていたか否かは曖昧にされている)。

アーサーを求め、ひとり荒野に向かうチャーリー。しかし、その取り引きはまた、スタンリーにとっても薄氷の上を行くようなものであった。

オーストラリアの兄弟ギャング、というとすぐ思い出されるのは、以前このブログでも取り上げたことのあるネッド・ケリーとその兄弟だが、この映画には「アンチ・ネッド・ケリー伝説」の意図もあったかも知れない。そんな綺麗事であるはずがない、という意味だけではなく、「伝説」が開拓時代からオーストラリアの深層にひそむ様々な対立の構図を単純化し過ぎることへの批判をも含んでいるのだろう。

クレジットのトップに来る名前はチャーリー役のガイ・ピアースだが、実質的な主役はスタンリー(レイ・ウィンストン)であり、中盤以降にその姿を現すアーサー(ダニー・ヒューストン)であると言える。

それは彼らが、追う者と追われる者、また法の代行者と無法者という対立を象徴する両極に位置するからだが、この映画が描き出す対立構造はそれだけではない。

まず基本は白人と先住民アボリジニの対立である。

しかし、白人の中でもイングランド系とアイルランド系、法を守る者とそれを犯す者の対立が存在する。この映画では触れていないが、『ケリー・ザ・ギャング』で描かれていた、流刑囚の子孫と一般の入植者や開拓民との対立もあった筈だ。

一方アボリジニの中にも、白人に抵抗し追い立てられる者たちもいれば、白人に組みする者もいる。その内実も「権力」側に仕える者あり、無法者の仲間に身を投じる者もあり、といった具合である。

そして、人種や出身国を越えて、「男と女」という普遍的な対立(「敵対」に限定した意味ではない)が存在する。

この土地では彼らの生活のみならず、生そのものが、これらの対立構造のもたらす緊張の上に成り立っている。

たとえそう自覚していなくとも、彼らはすべてマージナルの住民なのである。もはや「人間」として生きることの基盤すらあやうい境界に、彼らはいる。

「俺たちは猿じゃない!人間だ!」

旅の途中チャーリーが出会う年老いたバウンティ・ハンター(ジョン・ハート)が、彼の名前からチャールズ・ダーウィンを連想した挙句、そう叫ぶシーンに象徴されるように。

さて、これらの対立の諸相を見る時、私たちはすぐ、そこに階層がある、或いは差別がある、などと言いたくなるが、それもまた安直な用語なのだろう。

そういう言葉は、またはそれらを用いることは、意識するしないにかかわらず、或る種の政治性を持たざるを得ない。

問題なのは差異の内実ではなくて、差異があること(または、あるとみなすこと)そのものであり、この映画が描き出すのは、政治的図式に収めることもできず、安易な用語をも無化するような、あからさまな対立それ自体なのである。

その対立、または対立のもたらす緊張がピークに達した時、それは「暴力」の形で噴出する。

「無法者」の側からだけなされるのではない。「権力」もしくは「法と秩序」の側もまた同様にそれをなし得るのだ。

更に双方からの報復行為がそれに続く。が、ここで「暴力の連鎖」「報復の連鎖」などという言葉を用いることもまた安直に思える。もしくはそういう言葉の用い方自体に、或る種の恣意を感じる。

暴力とは、それ自体が終極であり答えである。その先はない。

暴力それ自体に意味などない。解釈は必要ない。

この映画は、ひたすらにそれを描き出す。

(続く)