前日の続き。以下またも長文、ネタバレにご注意下さい。

昨日の文章の終わりの方で触れた、「権力」の側に立つ者の暴力性を体現するのが、デイヴィッド・ウェナム扮する地主のイーデン・フレッチャーである。

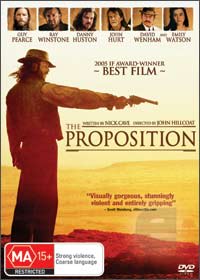

DVDジャケット(裏)にも用いられ、当ブログ2/5付エントリーでも触れた「懲罰用鞭を持つフレッチャー」画像は、公開またはDVD発売前に様々な憶測を呼んだ。

が、実際に本編を見終えて言えるのは、フレッチャーを「悪役」とする公開前の記事や記述はミスリードであったということだ。

確かに彼は、スタンリーの頭越しにマイキーを牢から引きずり出し、「百叩き」の私刑を行なうよう命じた。

しかし、それは「住民の総意」(その中にはスタンリー自身の妻も含まれる)に基づくもので、彼らの代弁者であり、その土地においてはスタンリー以上の権力者でもある彼にとっては、「法と秩序」を示す行為に過ぎない。

住民たちが、結局そのことの残酷さに堪えきれず、一人また一人と目を背けて立ち去るその場に、彼がともかく最後まで立ち会おうとしていたのも、それが気紛れや一時の衝動からなされる暴力行為ではないと(少なくとも彼自身は)信じていたからではないだろうか。

とは言え、フレッチャーが示そうとした「法」は、あくまでもその街、その地域、或いはその時代のオーストラリアという国に限定されるものである。

一方でスタンリーには、「大英帝国」をその背に負って来ているという矜持が(たとえ見せかけだけにもせよ)ある。彼にとっては、バーンズ兄弟もフレッチャーも、同様に "Australia!" と吐き捨てるべき対象なのであろう。

しかし、「この土地に文明をもたらす」とうそぶきつつチャーリーと取り引きする彼は、その時点で自ら体現すべき「法」から逸脱した権力の濫用者でしかない。

実は彼が守りたいのは、大英帝国の「法」でもなく、街の住民たちでもない。

彼にとって守るべきものとは、「古き良き英国」の幻想と、その中に生きているような妻マーサ、そして彼女との穏やかな生活に他ならなかったのだから、そこに破綻が生じるのも当然と言えば当然である。

クイーンズランドの荒野の中に造られた英国風庭園の風景は痛ましく感じられる。

照りつける陽光の元、アウトバックの風にそよぐ薔薇の花は、マーサの姿を象徴するかのようだ。

さてそうなると、何が善で何が悪なのかを問うことさえも、この映画においては意味のないことに思える。

皆それぞれが、それぞれの価値基準や思惑の中で生きている。或る時代のオーストラリアに限定されることではなく、それが人間の世界というものの実相である。

そして、異なるもの同士が出会う時、そこに暴力が生まれる。それだけのことだ。

しかし、その中で突出した悪の権化の如く現れるのが、スタンリーに「モンスター」とさえ呼ばれるアーサー・バーンズである。

インテリジェンスもあり、詩情や美しいものを解する心を持ちながら、価値あるものは "family" だけでしかなく、それ以外のものに向けられる全ては「暴力」の形しか取り得ないこの男が、私は心底おそろしい。

何が彼を残虐きわまりない行為に駆り立てるのか、その内面に立ち入って描かれることはない。

しかし彼の存在自体が、即物的で剥き出しの暴力性と、それと表裏一体の詩情という、この映画の基調をなすものを体現しているのかも知れない。

そして、チャーリーの迷いは、人としての良心と家族への情の間で揺れ動くというより、「アーサー」という存在そのものに対する葛藤のように感じられた。

最後に彼がなした選択を予定調和であるとは思わない。スタンリーとの取り引きのためなどではなく、それが人として、弟として取り得るただ一つの選択肢だというのは自明だからだ。

改めて思い出す。この物語がクリスマス・ストーリイでもあったことを。

しかし、スタンリー夫妻の許を訪れたのはサンタクロースなどではなかった。

神の子が生まれたとされるその日にまで、人はあのようなことを続けるのだ。

救いはない。人は人を真に「許す」ことも「救う」こともできない。

が、そこには不思議にも、冷え冷えとした絶望は感じられない。

荒涼たる大地と、その彼方に沈む赤い夕陽が、一つの答えを示しているようにも思う。チャーリーが辿り着ける唯一の場所は「そこ」しかなかったのかも知れない。

兄弟が再会した時、またラストシーンで二人が共に眺めるその光景は、凄絶なまでに悲しく美しい。

あたかもアーサーの心そのもののように。

長々と書いて来たが、私はこの映画を(デイヴィッドが出ているいないに関わらず)観て本当に良かったと思うし、オーストラリア以外の人の目にも触れるべき傑作だと思う。

オーストラリアでなくては作れなかった映画かも知れないが、そこに描かれるものは、再三述べて来たように「人間」の根源に迫る普遍性を持っているからだ。

個人的な好みを述べると、即物的な暴力描写と「祈り」にも似た詩情という点で、ジム・トンプスンの小説や西原理恵子のマンガを思い出したりもした。

エンド・クレジットで、おそらくニック・ケイブ自身の歌う "The Rider Song" が切々と流れる中、画面にはまた開拓時代の古い写真が何枚も映し出される。

そこに見えるものは、白人たちのアボリジニに対する凌虐行為の数々である。

これが人間の実相だ、これが歴史だ。と、映画は最後までそれを私たちに突きつける。