もうだいぶ前のことだが、、、

京都建築専門学校の公開講座で平安女学院明治館と聖アグネス教会を見学できるというので

行ってきた。前にこの辺を歩いた時に菅原院天満宮の向こうに変なレンガの壁があるな~と

眺めていた、それが平安女学院の明治館。

この日はここで京都工芸繊維大学の中川理先生の講演もあった。

イギリス人建築家ハンセルの設計により、1894(明治27)年に建てられた。

クイーンアン様式は赤レンガむき出しの壁にシンプルな窓まわりと急勾配の屋根が特徴で、

学校建築や郊外住宅に多く取り入れられた様式だとか。

明治館は、日本的アレンジがほとんど加わっていない純粋な西洋風であることに

大変価値があるらしい。ダッチゲーブルと呼ばれる曲線を用いた妻壁は確かに

レンガ建築といえども日本であまり見かけない。

※外観のロクな写真がないので、ひろ009さんやyumeさんのブログの美しい写真をどうぞ。

ボロボロのまま長らく放置され、解体・建て替えの計画が進んでいたのを

中川先生や他の先生方が奔走され、改修・補強工事を経てこのように美しい姿に

よみがえり、教室として実用に供されることになったのは大変幸せなことだ。

教室の床のひし形の寄せ木フローリング。傷んでいた部分は同じデザインで新しく作り直された。

講義を聞いた部屋はこの建物でいちばん広いホール。

天井を見上げるとハンマービームが美しい。ここのは天井の形に合わせて扁平になっている。

三つ葉の透かし模様が入っているのは、隣の聖アグネス教会とも共通している。

同じ部屋の暖炉。ちょっとやりすぎ!?と思うほどのくり型。

暖炉は各部屋にあった。

暖炉のタイルがいい色合い。タイルも新しく取り替えられた部屋が多かったが

ここのは古い。暖炉は今は使われていないが、時々すすが落ちてくるとか。

明治館の前から聖アグネス教会の尖塔のある八角形の塔屋がきれいに見えた。

道路からは角の鐘楼が目を引くが、それと並ぶ外観上のポイントだと思われるが、

平安女学院の敷地内に入らないと見れない部分なので、今回の機会は貴重。

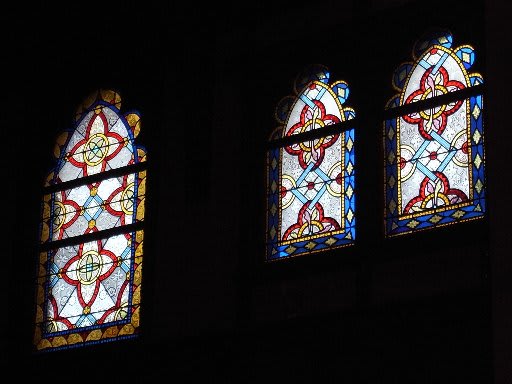

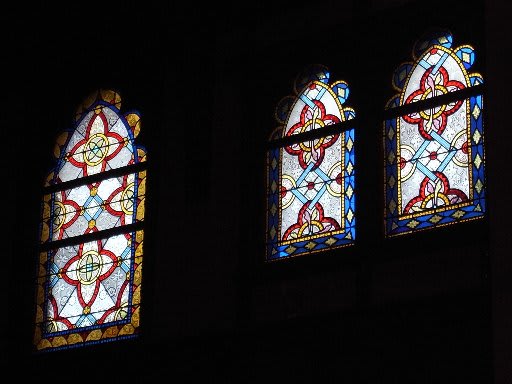

各面にステンドグラスがはまっている。期待がふくらむ・・・・

こちらはアメリカ人のガーディナー設計で1898(明治31)年竣工。

この建物は左右対称でないのが面白い。聖堂の一部に垂れ壁に囲われた一角があって、

その垂れ壁部分に窓があいているのは日本家屋の欄間とイメージが重なる。

白熱灯の黄色い光で木の柱や椅子があめ色に輝く。あぁ美しい。。

さっきの八角形の部分は洗礼室。土足では上がり込めない神聖な雰囲気に満ちていた。

ちょっとのぞいて上を見上げたら、クモの巣のような見事な木造のドーム天井。

内部は全面にステンドグラスの窓があるが、ここのみ他と違ってステイン(手描きの模様)が

施されているように見える。

バラ窓もステンドグラスだが、控え目な印象。

一人きり静かに佇みたい空間であった。

帰りにyumeさんとお茶。ドアの隙間からちらっと見えた壁のタイルでお店を決定(笑)。

おでかけプランの相談など。。。

お風呂屋の灯りが私を呼んでいる~~~桜湯にちゃぽん!!はぁ~さっぱり。

京都建築専門学校の公開講座で平安女学院明治館と聖アグネス教会を見学できるというので

行ってきた。前にこの辺を歩いた時に菅原院天満宮の向こうに変なレンガの壁があるな~と

眺めていた、それが平安女学院の明治館。

この日はここで京都工芸繊維大学の中川理先生の講演もあった。

イギリス人建築家ハンセルの設計により、1894(明治27)年に建てられた。

クイーンアン様式は赤レンガむき出しの壁にシンプルな窓まわりと急勾配の屋根が特徴で、

学校建築や郊外住宅に多く取り入れられた様式だとか。

明治館は、日本的アレンジがほとんど加わっていない純粋な西洋風であることに

大変価値があるらしい。ダッチゲーブルと呼ばれる曲線を用いた妻壁は確かに

レンガ建築といえども日本であまり見かけない。

※外観のロクな写真がないので、ひろ009さんやyumeさんのブログの美しい写真をどうぞ。

ボロボロのまま長らく放置され、解体・建て替えの計画が進んでいたのを

中川先生や他の先生方が奔走され、改修・補強工事を経てこのように美しい姿に

よみがえり、教室として実用に供されることになったのは大変幸せなことだ。

教室の床のひし形の寄せ木フローリング。傷んでいた部分は同じデザインで新しく作り直された。

講義を聞いた部屋はこの建物でいちばん広いホール。

天井を見上げるとハンマービームが美しい。ここのは天井の形に合わせて扁平になっている。

三つ葉の透かし模様が入っているのは、隣の聖アグネス教会とも共通している。

同じ部屋の暖炉。ちょっとやりすぎ!?と思うほどのくり型。

暖炉は各部屋にあった。

暖炉のタイルがいい色合い。タイルも新しく取り替えられた部屋が多かったが

ここのは古い。暖炉は今は使われていないが、時々すすが落ちてくるとか。

明治館の前から聖アグネス教会の尖塔のある八角形の塔屋がきれいに見えた。

道路からは角の鐘楼が目を引くが、それと並ぶ外観上のポイントだと思われるが、

平安女学院の敷地内に入らないと見れない部分なので、今回の機会は貴重。

各面にステンドグラスがはまっている。期待がふくらむ・・・・

こちらはアメリカ人のガーディナー設計で1898(明治31)年竣工。

この建物は左右対称でないのが面白い。聖堂の一部に垂れ壁に囲われた一角があって、

その垂れ壁部分に窓があいているのは日本家屋の欄間とイメージが重なる。

白熱灯の黄色い光で木の柱や椅子があめ色に輝く。あぁ美しい。。

さっきの八角形の部分は洗礼室。土足では上がり込めない神聖な雰囲気に満ちていた。

ちょっとのぞいて上を見上げたら、クモの巣のような見事な木造のドーム天井。

内部は全面にステンドグラスの窓があるが、ここのみ他と違ってステイン(手描きの模様)が

施されているように見える。

バラ窓もステンドグラスだが、控え目な印象。

一人きり静かに佇みたい空間であった。

帰りにyumeさんとお茶。ドアの隙間からちらっと見えた壁のタイルでお店を決定(笑)。

おでかけプランの相談など。。。

お風呂屋の灯りが私を呼んでいる~~~桜湯にちゃぽん!!はぁ~さっぱり。

おかげで、貴重な建物を見る事が出来、楽しい講演を聞く事が出来ました。

喫茶店でのお話楽しかったねぇ。

もう鉄道の話になると、、止まるところがない。。

またおでかけしましょ。

またいろいろ遊びましょう!