『日本の巻紙を眺める娘』ジェイムズ・ティソ

前回に引き続き、アールヌーヴォーの先駆けとなったジャポニスムの実態について、語ることにしましょう

日本の磁器との出会いで、柿右衛門を中心とした日本の陶磁器の知識が、フランスを中心にヨーロッパの貴族特権階級の一部に知識として広まります

そして、幕府の鎖国政策の破棄により、日本と欧米との交流が始まった

磁器を始め、多くの日本の美術工芸に好奇心を掻き立てさせられた若手の芸術たちが、学問としての理論の展開に偏りすぎて、動脈硬化を起こしかかっていたヨイーロッパの官製美術の表現に、新たな新風を吹き込みます

先々回にご紹介しておきました「エドウアール・マネ」の『フルート』です

共和国儀仗隊の少年鼓笛隊に入った少年が、得意げに、そしてはにかみながら、ポーズをとっています

その少年が立っている床と、背後にあるはずの壁面との境界がわかりませんよね

敢えて言えば、まるで中に浮かんでいるかの如し

これが、典型的なジャポニスムです

すなわち

一言で言えば「板画」の表現なのです

先に書いた通り、浮世絵との出会いによるショック

浮世絵は、肉筆画もありますが、ヨーロッパにまでもたらされて、しかも経済的に安定していない若手の画家を中心とした表現者たちが買える程度のものは、当時の日本では消耗品扱いであった板画がほとんどです

そして、版画は映し出す台紙の紙面の上に「刻印」される

つまり「輪郭線」の全部が表現される被写体を取り囲み、切り取られたかのように刻みつけられる

今でいう「スタンプ」ですね

この表現法は、それまでの理論的な表現方法に従えば、主人公だけ描き上げた段階で、これから背景に取り掛かる未完成の作品のように、受け取られてしまうわけですね

マネは、神のごとくに讃えられてきたルネサンスはヴェネチア派の巨匠ヴェロネーゼやティティアーノの、「ヴィーナスの水浴」のような名画からもたらされたモチーフを、19世紀の風俗に焼き直した「本歌取り」で、上流階級の紳士淑女が眉をひそめるような「『オランピア』や『草上の昼食』のような作品を次々と発表して、画壇にスキャンダルを巻き起こしていました

マネによる意識は回だけにとどまらず若手が構図計算の破壊まで行って後を追います

「4対3」とか「1対ルート2」という黄金分割の画面へのこだわりを捨てて、自由な形の台紙やキャンバスに描き始めます

例えば扇

ヨーロッパで扇は鳥の羽やシルクで張った生活の場の道具であり

絵画のためのキャンバスではなかった

それが

後期印象派 ゴーギャン

後期印象派 ゴーギャン

後期印象派/点描派 シニャック

後期印象派/点描派 シニャック人目を気にしない、人の目にさらさない、精神的な鎧を脱いだ無防備な日常の姿や行動を素材にしたり

例えば女性の入浴(行水)姿や、身づくろい(仏語でトワレットと言います)、さらには授乳中の母親など、絵画に描いて残すべき物ではありませんでした

行水したり、その後の体を拭く一瞬の姿勢、お化粧したり、髪を結うなどという行為はプライヴェートな日常、つまり形而下の取るに足らぬ事柄で、芸術の素材となる崇高な精神や理想の美しさというような形而上的な事柄ではないと思われていた以上、表現の対象にはならなかったのです

「トワレット」 ルノワール

「トワレット」パブロ・ピカソ

この女性の「身づくろい/トワレット」のモチーフは、エドウガー・ドウガも好んで描いた主題で、その後も多くの画家たちの手で現代まで、絵画のモチーフとなり続けています

これも、江戸の庶民の風呂屋の情景を描いたり、赤児の授乳する母親を描いた浮世絵がもたらした、新境地だったのです

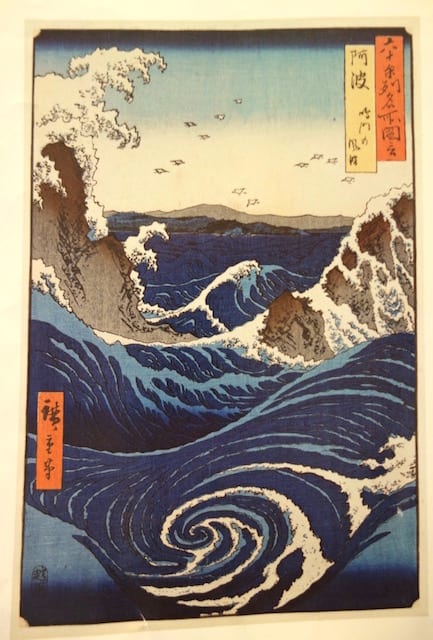

それから「荒々しい自然の光景」も、さらにそれをデフォルメした浮世絵に、印象派の画家たちは大いにインスピレーションを与えられることになります

この二枚の広重がモネに本歌取りされますと、こうなりました

どちらも、南ブルターニュの沖合に浮かぶ「ベル・イル(美しヶ島)島」という風光明媚な島の、白波が逆巻く岩だらけの海岸です

さらには、綾錦に身を包んだ美人画のあでやかな着物の色柄、雪景色、そして日常の愛玩動物や花鳥風月

そしてなんと、せっかくの画面に線を引いて背景を消してしまったり

『イタリア女』ゴッホ

⬆️

國 芳

⬇︎

カイユボット 屏風絵

まるでカーテン生地のような花のモチーフに

そして広重と國芳の雪景色は。。。

モネの手にかかって、こうなった

『雪景色のノルウエーの村』モネ

そしてなんと、画面や背景を線で消してしまう?

そこに猫ちゃん!?

ゴッホは、まったく同じように雨を黒の斜線で描いたりしてますが(在メトロポリタン『雨の麦畑』)、そこまで露骨でない例として、点描のシニャックの『南仏の海岸』、それに私の大好きなボナールの『白猫』をどうぞ

さらにはなんと、縦長のへんてこりんな寸法の画面まで登場するに至ります

『南仏の海岸』シニャック

『白猫』ボナール

ちなみに

ペットの動物を芸術としての絵画の主題にする

という発想もありませんでした

さらにはなんと、縦長のへんてこりんな寸法の画面まで登場するに至ります

これこそジャポニスムならではの、掛け軸の影響

広重の「 雁の群れ/佃沖』と、ボナールの『砂遊びの幼女』です

ボナールの絵は、一見日本画みたいに見えますが、原画を見るとしっかり

19世紀のフランスの少女の服を着ています

さらに奥にある玄関右の鉢物の鉢が、日本にはないフランス風の木製の四角い鉢囲いに守られています

ジャポニスムは、単純に構図やテクニックの模倣ではなく、本家から取り入れて自分の価値観で再構築されながら、20世紀前半のピカソの時代にまで影響は続いていきます

中にはゴッホのように、背景に実際の浮世絵をそのまま書き込む、などという一途な画家もおりました

貧しかったゴッホに、出世払いの催促なしで絵の具を売ってくれた(結果として彼は払えなかった)画材商『タンギーお親父さん』の肖像画の背景は様々な浮世絵を書き込んであります

『タンギーお親父さん』ゴッホ

そして、ジャポニスムの一番重要な影響が、クロード・モネによって開花します

ノルマンディの人モネは、ノルマンディーの独特の気候風土、濃霧の冬が長く、春と秋が微妙で、繊細な光の中で身についた、光の変化を「今の一瞬でキャンバスに定着させたい」という欲求、そして「光とは単に明るいか暗いかではなく、今この一瞬に見るこの色彩は、今のこの光が創りだしているのだ」という発見、その光の一瞬の効果を色彩で表したい、という彼が生涯をかけて生み出した『印象主義』のもっとも顕著な作品群が、ノルマンディー地方の首都ルーアンのノートル・ダム大聖堂の正面30点(ヴァージョンによって44点とも)の連作なのです

クロード・モネ『ルーアンの大聖堂』シリーズの一部

そして、この製作の原点が『冨嶽三十六景』なのです!

西欧絵画には、同じモティーフを手を替え品を替え、時期を変え時間帯を変え、天候を変えて表現し続ける、などという発想はまったく存在しませんでした

江戸名所百景や、全国名所百景、今時江戸美人ノ図、などが、結果として印象派を生み出し育てた一つの要因であった

それが『ジャポニスム』なのです

そして、その日本の表現に登場する「花鳥風月」こそが

アール・ヌーヴォーの重要な要素なのです

しかし、そのような若手の画家たちに影響を与えた技法的なことにとどまらずに、ヨーロッパ中に日本ブームが巻き起こりました

パリの万国博に「日本館」が出展されたことがブームに火をつけました

上述のような工芸品が人々の目に触れ、見知らぬ極東の小国がその存在が認知され、その後の日清日露の戦争に勝利したことで、一躍社会現象が巻き起こりました

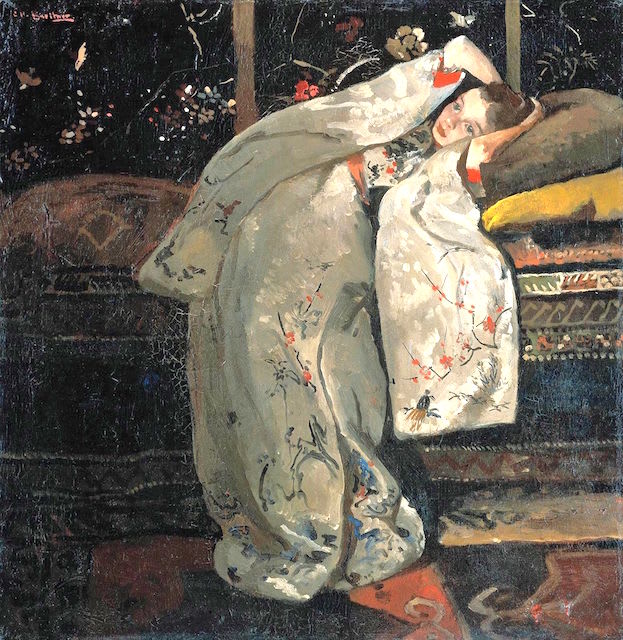

上流貴婦人たちは、浴衣(kimono)を室内ガウンとして愛好し、その傾向は現代まで続いています

画家たちは、見たこともない日本の風俗を「浮世絵」や想像で絵画のモチーフにしていきます

エドアール・マネが描いたエミール・ゾラの肖像画の背景には、屏風と浮世絵が配置されて、構図の比例配分と色彩の効果をもたらしています

そして、実際にエミール・ゾラが浮世絵を所有していたことがわかります

『エミール・ゾラの肖像』マネ

上述したゴッホは、『タンギーお親父さん』のように直接たくさんの浮世絵を背景に使う直裁的やり方から、浮世絵に学んだ Brut(生/き)な色彩をふんだんに使うようになっていきます

『アルルの跳ね橋』

さらにジェイムズ・ホイッスラーは、日本女性の着物姿を「想像」で次々と描きました

特筆すべきは、これらの色彩の使い方は「白」をベースに、その上に赤や緑の花柄などを重ねるという、欧州絵画になかった「白」の使い方、および緑と赤というような補色の Brut な重ね方などです

これらの技法が、ジャポニスムの重要な要素となりました

もちろんジャポニスムは、絵画の世界だけではありません

1885年にロンドンで初演されたオペレッタ『ミカド』(W・ギルバート脚本、A・サリバン作曲)や、1893年パリで初演のオペラ『お菊さん(Madame Chrysantheme G・アルトマン脚本、A・メッサジェ作曲)は、全欧を巡回公演して、大成功を収めました

もちろん、それらの中で一番有名になったオペラが『蝶々夫人』であることは、いうまでもありません

この傾向は、保守派のアカデミスムからは、批判の声も多かったのです

「画家はただ想像で描いてエキゾティスムを垂れ流しているだけだ」などと

ですから、決してヨーロッパの芸術の「本流」には直接はなりませんでした

しかし、その後印象派、後期印象派、象徴主義、ナヴィ派、エコール・ド・パリ、ピカソから後の現代絵画まで、技術的影響はずっと絶えることなく継承されてきました

次回は、いよいよ『アール・ヌーヴォー』の真髄に迫ります

<続く>

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

なお、具体的な旅行のヒントは、下記のサイトをご覧ください。

多数の写真を包含するフォトギャラリーもお勧めでです。

⬇︎

『こんな旅がしてみたい/誰も真似のできないたびのプランナー』