真逆のベクトルを双方まじり合わすでもなく、まんま持ち合わせるを叶えるのは度量というもので、そこには「どっちなんだよ?」なんてな野暮は成立しねえんだな。

「俺はどっちもなんだよ!」と喝破していいのが度量の所以であって、範疇にどっちにも転んだって、周囲が文句位言わないでおかせるなにかがある。

清濁合わせのむ、なんてな言い草では格好つけてて馬鹿野郎、って言われて終いでしょうな。

そんなんじゃねえ。どっちももっとくんだ、なる気概の話で、いいか、悪いかの裁定を起こす必要もない。それはそうなんだ、って話でさ。

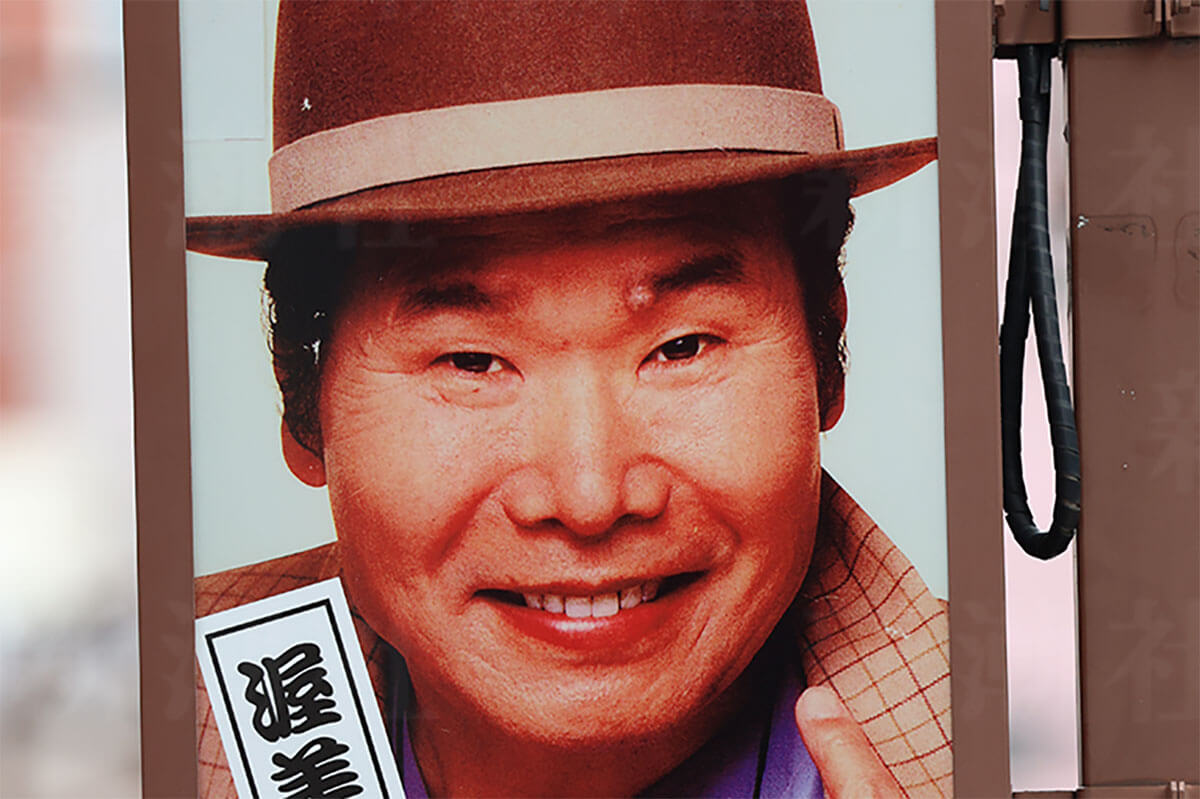

渥美清さんは不思議な人だった。強烈な上昇志向を持っていた反面、「人生なんて所詮そんなもの」という諦めに似たようなものを心の片隅に潜ませていた。自分の死についても「板橋のほうの職安の脇のドブに頭を突っ込んでいるような死に方をしたい」と願っていた。板橋とは東京23区の北西の区。渥美さんにとっては貧しかった少年時代に暮らしていた街だ。あたりは一面の麦畑。西の空に富士山が見えたという。渥美さんは昼食の弁当を持ってこられず、支給された玄米飯を食べていた。勉強は大嫌い。授業を受ける時間より廊下で立たされているほうが長かったという。が、記憶力は抜群。ラジオ放送の講談や落語は聞いたそばから覚えて学校で披露し、みんなを笑わせたそうである。

大なり小なり、みんなそうだった、の一人ってのが根っこに見える。

特別な一人で無さが、風みたいにまとわるのが芸風だった。

浅草芸人の多くがあれこれジタバタしても結局は花を咲かせず、無名のまま終わったのに対し、渥美さんは死後、国民栄誉賞を受賞するという名誉(?)に授かった。だが、若いころに肺結核という大病を患い、何年間も療養生活を送っただけに、人生の栄達を諦めていた人でもあった。芸人は男か女か訳が分からないほうがいい。氏素性など余計な情報はないほうがいい。ドブに頭を突っ込んで死ぬというのが浅草芸人らしい幕の引き方、と渥美さんは思っていたに違いない。一山当てて、なんてな山師ではない。そこがまたいいじゃないか。正体のなさが貫かれるのは、生きる姿勢の話だ。矛盾するようだが、渥美さんにはとても熱い血が流れていた。捨て身の演技には凄まじいまでの狂気が走っていた反面、人情喜劇ではしたたかに「古き良き日本人」を演じ、観客の涙を誘った。私生活のほとんどを隠していた渥美さんだったが、例外は関敬六さんだった。浅草フランス座時代からの友人で、ともに1928(昭和3)年生まれ。四角い顔の渥美さんに対して、まん丸顔の関さん。泥くさいドタバタ喜劇役者だった関さんとの友情は続いた。

根っこに宿すものが、その人ってェもんだ。過不足なく生きてる息遣いも観客は芸風から読み取れる。隠しようの無さのうちに、肌感覚で喜ばせるを至上にした賢明も覚える。

宿舎に戻る途中、渥美さんは突然、車を止めさせ、仏具屋に寄って自分と関さんの位牌を作ったのである。当時2人は55歳。戒名はなく、渥美さんの位牌には「田所康雄之霊 昭和五十八年十一月二日 岡山県総社市にて 朋友関敬六と之を作る」と刻まれたが、関さんの位牌は本名ではなく「関敬六之霊」とあった。「あのときは気づかなかったのだが、渥美やんはなぜ自分の位牌だけに本名を記したのだろうか。俺は本名の関谷敬二ではなく、なぜ関敬六だったのだろう」「こういうのは験(げん)のもので、生きているうちに作っておくと逆に長生きするぞ」と関さんを説得したというが、このころからすでに自らの「死」を意識していたのだろうか。

格好の良さ云々とかの次元でなく、こっちで行くんだ俺はってな空気しか感じない。それ以外は田所さんの胸の内に持ってってくれたのはありがたく思う。余計なものだ、そんなものは、って。こういうキップすら照れ隠しにしか見えてこない。

生き方は死に様につながる。

いいとか悪いとかではない。

そうでしか、いようがなかった、ってのが人ってぇもんだし。

潔さ、は潔くはできていないってわかる、一悶着もふた悶着もかいくぐっておきながら、へいちゃらな顔を勇んで見せとくだけさ。

察しの良い輩だけが「粋だねえ」と「意気がる」苦労をねぎらうんだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます