【点線県道】兵庫県道xトxジテンシャ

地形図上の県道破線区間を、自転車と共に通過した記録。ダイジェスト版@丹波地域①

r138, 276, 282, 283

【注意】地図上の赤・紫の破線は、地形図の県道破線、県道を結ぶと予想される破線の区間をマニュアルでなぞったものです。正確なルートや、実際に通行したルートを示している訳では有りません。通行される際には、事前にご自分でよく調べて、適した装備で自己責任で楽しんでください。また、峠や地名等に間違いが有りましたら御指摘ください。

【r138】

兵庫県道138号 追入市島線

丹波篠山市追入~丹波市春日町国領に破線区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

峠道から国領の展望

佐仲峠(r289)からの折り返しで、国領側から瓶割峠へ向かいました。国領の奥まで行くと、集落と県道の合流地点に石仏がありました。少し先にある害獣柵を過ぎると、県道は砂防ダムの右手を登って行きます。一面にススキが生い茂ってちょっと嫌ですが、夕闇が迫っており躊躇する暇はないので突っ込みました。峠道の入口には、"瓶割峠登り口 歴史自然遺産 遊歩古道"の看板がありました。此処から基本押し担ぎで登りました。峠道は割と急で、九十九折れながら尾根を登って行きます。途中に北方の展望が開け、国領の集落が望めました。峠手前には、少し平場があり大師堂跡がありました。そこから数分で瓶割峠(西瓶割峠)に到着です。峠のすぐ隣には東瓶割峠があるようですが、日没の為、訪れませんでした(町境の標識があるらしい)。篠山側の降りは、谷沿いの緩やかな道でした。此方から登った方がかなり楽に峠へ行けそうです。何度か小さな沢を丸木橋で越え、害獣柵を抜ければ峠道は終わりです。近くには鐘ヶ坂トンネル(昭和トンネル)が有るので、ついでに寄ってから帰りました。

出口には瓶割峠の説明板が有り、、、「瓶割峠(西瓶割峠)は、国領側の急峻な九十九折の通行の折に、背負った瓶や壺が余りの揺れで割れてしまう事から名付けられたと言われている。西瓶割峠が旧来の峠で、東の峠は陸軍の交通のため作られた新しい峠であり、軍隊ルートと言われている。」・・・・そんな感じの事が書いてありました。

●元レポ: 兵庫県道138号, 289号xトxジテンシャ

【r276】

兵庫県道276号 檜倉山東線

丹波市青垣町大稗~朝来市山東町川上に破線区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

お杉地蔵と杉ケタワの切通し

東側の大稗から入りました。北へ進めば小稗、西へと進めば大稗の十字路からは、最初に越える峠(杉ケタワ)が見えました。集落から伸びる県道の破線区間は、ススキが茂り荒れ果てた畑の様でしたので、素直にお杉地蔵への案内に従い、峠道に入りました。山をずんずん登って行き、ぐるっとカーブを曲がるとその先に祠が見えました。祠の柱には、"お杉地蔵" "親孝行" "平成二十四年六月大稗自治会"と書かれた板が打ち付けられていました。祠の後ろには、杉ケタワの切通し。事前にネットで調べて知ったのですが、この切通しにはちょっと怖い話が伝わっており、休憩もそこそこに峠を後にしました。

沢沿いの峠道を降り加古川(佐治川)を越え、作業道に合流しました。ここで、パンとコーヒーで休憩しました。道を北へ少し進めば、界坂峠(けえさか)への峠道へ入ります。沢の中を自転車を担いで進んで行くと、左右が急斜面と成り行き詰りました。空身で急斜面を登ると、ずいぶん上の方に道が通っていました。界坂峠に到着しましたが、真冬の冷たい風が吹きすさみ、何となく殺風景でした。周りを軽く確認しましたが、特に峠の地蔵尊などは見当たりませんでした。この峠には、お杉さん夫婦が朝来から大稗へ逃れようとして、その途中で亡くなった乳飲み子の四女が祀られた地蔵尊が有るとの事ですが、、、。

九十九折れの下り道を進むと、地形図には無い林道に合流しました(少し実線表記有り)。平成21年に作られた林道 粟鹿山線の様です。路面は綺麗で走り易そうです。黒川ダムの周回路と繋がって居るらしいので、エスケープルートとして取っておきました。県道は林道を跨ぎ、谷を下って行きます。県道は舗装されていますが、土砂崩れで埋まって居たり、路面は流水で常に湿ってコケや藻でぬめっていました。右手に林道 奥山線が現れ、その道を少し進むと奥山双龍の滝が有りました(見出し画像)。林道の山側には、石仏(妙見菩薩らしい)も安置されていました。

与布土側からは、ゲートが有り通行できません。昔は粟鹿山への登山口として利用されて居た様ですので、早く解放されると良いですね。

●元レポ:兵庫県道276号xトxジテンシャ

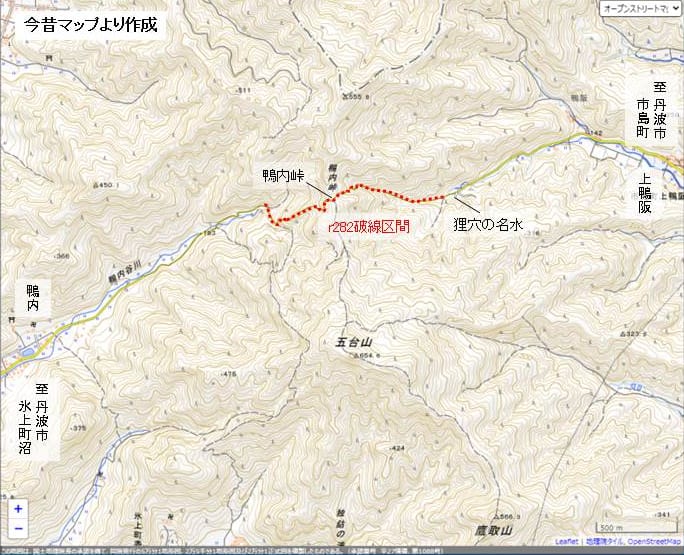

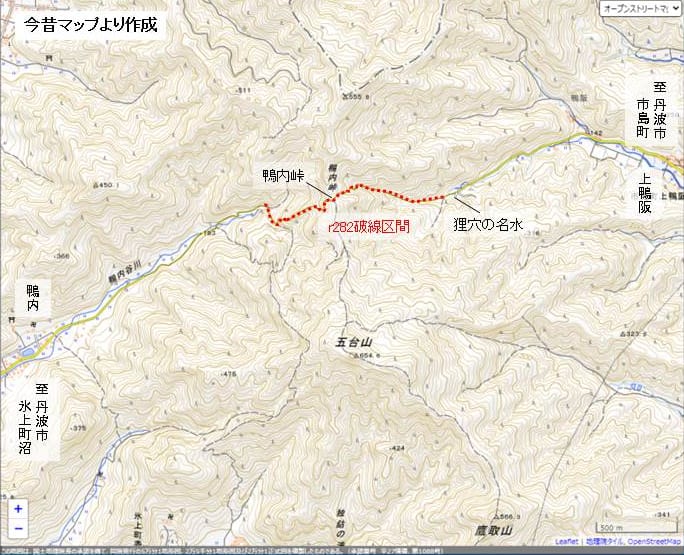

【r282】

兵庫県道282号 沼市島線

氷上町鴨内~市島町鴨坂に破線区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

鴨内峠手前の地蔵尊

美和峠(r283)からの折り返しで、R175(水分れ街道)の市島町側の八日市交差点からr282へ入りました(終点)。二車線の綺麗な道が西側へ伸びています。右手には、"県道沼・市島線 トンネルで結ぼう・循環道路"と書かれた看板が立って居ました。左手には、"行き止まり この先4500mから道がせまく車輌の通行ができません"の看板も有りました。ずいぶん手前から教えてくれる、この親切さよ。行く先を見れば、どっしりとした山が聳えています(五台山)。此の山の北側にある峠を越える予定です。徳尾との分岐には、民家の隅に道標が有りましたが、上半分が割れており読めませんでした。隣の指さし道標には、"但馬 かもち道"と有りました。道標近くの石仏に道中の安全を祈り、先を急ぎました。害獣柵の手前まで登ると、弘法大師によって湧き出されたという狸穴命水がありました。また、五台山の中腹には"狸穴の水"の源流が有る様です。柵を過ぎても道は車道幅ですが、やがて傾斜がきつくなりました。場所によっては、道は流水で抉られて居ましたが、基本良い道です。九十九折れながら高度を上げていき、峠手前には鴨内坂のお地蔵さんがおわしました。看板があり、"昔から余田地区と山西地区は、この峠が良く利用されたことから、婚姻による縁が深く、近年まで牛を追って越えたり、自転車を担いだり押したりしての親戚付き合いが見かけられた。"と有りました。

峠にはベンチと、五台山への分岐が有りました。そして、美和峠と同様に氷上町と市島町の町境の標識が立てられていました。日が暮れてしまいましたが、氷上町側も同様の良い道だろうと思い下り始めました。市島側に比べ多少荒れていましたが、問題なく降れました。途中には、幸成村直営地界と刻まれた石柱が有りました。やがて、沢(鴨内谷川)まで下りてきたのですが、沢沿いは大変荒れていました。沢を越えると地形図では実線の道に成りますが、所々崩壊しており乗れませんでした。新しい砂防ダムまで降ると、やっと綺麗な舗装路に成りました。

鴨内の集落にある石仏を覗き込んでいると、散歩している老夫婦に話しかけられました(不審者と思われたのでしょうw)。昔峠道を歩いていたらバイクと遭遇して大変驚いた事、水害の折には川が溢れて県道も濁流にのまれ大変だった事等、お話を聞かせて頂きました。

災害等で一度分断されると、優先度的にもこのような峠道の復旧は後回しです。それは仕方無い事では有りますが、このまま氷上側の峠道は廃れてしまうのでしょうか。また、トンネル計画もほぼ立ち消えの感が有ります。

●元レポ: 無し

【r283】

兵庫県道283号 絹山市島線

氷上町香良~市島町与戸間に分断区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

美和峠の町境

氷上町香良から入りました。県道は谷間の集落を抜けて大きな病院前を通り、岩瀧寺の境内に入ります。地形図の県道表記はゲート辺りまでで、その先は破線です。石畳の階段沿いには5体の石仏が集められており、独鈷の滝で破線表記は無くなります。実際の県道の続きは、滝手前の長いコンクリ階段を登り浅山不動尊を過ぎ、その上の分岐の右手の奥へと続きます。渓谷周辺は、平成26年8月の豪雨災害で大きな被害を受けたそうですが、通行するには問題ないまで復旧されて居ました。折角なので、途中に有った独鈷の滝、本尊の不動明王や不二の滝を見学しました。本尊は岩の割れ目に安置されており、荘厳な雰囲気でした。また、不二の目渓谷沿いに奥へ続く道が有りましたが、通行止めになっていました(五台山登山道)。

分岐の手前には、道普請(牛ノ首山路)に関係する石碑などが有りました。分岐には、"⇒五台山登山道"、"美和峠登り口"などと標識が盛りだくさんでした。どうやら、今からめざす峠名が美和峠の様です。更に、"美和坂古道 県道絹山~市島線"という木製の標識も有りました(にっこりと)。分岐からの登りは急ですが、そこを過ぎれば割かし歩き易い峠道となりました。最初の峠を越えると、道端に小さく"分水界の径"と言う標識が有りました。杉林の中を九十九折れながら登って行くと、道が大きく崩壊している箇所が有りました。しかし、通行に支障が出る様な箇所はここ以外には無く、すんなりと美和峠へ辿り着きました。五台山への登山道として利用されているだけ有って、良く整備が行き届いていると見えます。美和峠には、市島町と氷上町の町境標識が有りました。他に美和峠(氷上越)、北側へは鷹取山登山道、南へは五大山・愛宕山などの他、市島側に在った"エルムいちじま"の標識が有りました。

峠で昼食を取ったら、市島へと降ります。市島側の峠道は氷上側に比べて急で、結構荒れていました。しかし、トレースするには特に問題なく進めたのですが、谷の上部からごっそりと大きく崩落している箇所が有り、その先の道はイマイチはっきりしませんでした。崩落箇所の直ぐ上をトラバースする踏み跡を辿りましたが、その道も植林の中に消えてしまい、後は適当に降って鷹取山へ向かう破線道と合流しました。道は谷の左岸を下り、大きな砂防ダム(長尾側第2堰堤)に行き着きました。すぐ下流にもう一つ砂防ダムが有り、その下の小奇麗なキャンプ場(キャンプリゾート森のひととき)ではファミリーがバーベキューなど楽しんでいました。キャンプ場内の道沿いには、"右香良不働道 左村山道"と刻まれた道標地蔵が有りました。キャンプ場を出て、与戸の集落内を走って居ると、赤茶けた塔の横に二体の石像(不動明王と役行者?)が有りました。

崩壊した谷の下流は大きな石がごろごろしており、かなり荒れていました。氷上側と同様、市島側も豪雨災害の被害がかなり大きかった事が伺えます。崩壊し道が寸断された事で、市島側の峠道は廃れかけています。

●元レポ: 無し

地形図上の県道破線区間を、自転車と共に通過した記録。ダイジェスト版@丹波地域①

r138, 276, 282, 283

【注意】地図上の赤・紫の破線は、地形図の県道破線、県道を結ぶと予想される破線の区間をマニュアルでなぞったものです。正確なルートや、実際に通行したルートを示している訳では有りません。通行される際には、事前にご自分でよく調べて、適した装備で自己責任で楽しんでください。また、峠や地名等に間違いが有りましたら御指摘ください。

【r138】

兵庫県道138号 追入市島線

丹波篠山市追入~丹波市春日町国領に破線区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

峠道から国領の展望

佐仲峠(r289)からの折り返しで、国領側から瓶割峠へ向かいました。国領の奥まで行くと、集落と県道の合流地点に石仏がありました。少し先にある害獣柵を過ぎると、県道は砂防ダムの右手を登って行きます。一面にススキが生い茂ってちょっと嫌ですが、夕闇が迫っており躊躇する暇はないので突っ込みました。峠道の入口には、"瓶割峠登り口 歴史自然遺産 遊歩古道"の看板がありました。此処から基本押し担ぎで登りました。峠道は割と急で、九十九折れながら尾根を登って行きます。途中に北方の展望が開け、国領の集落が望めました。峠手前には、少し平場があり大師堂跡がありました。そこから数分で瓶割峠(西瓶割峠)に到着です。峠のすぐ隣には東瓶割峠があるようですが、日没の為、訪れませんでした(町境の標識があるらしい)。篠山側の降りは、谷沿いの緩やかな道でした。此方から登った方がかなり楽に峠へ行けそうです。何度か小さな沢を丸木橋で越え、害獣柵を抜ければ峠道は終わりです。近くには鐘ヶ坂トンネル(昭和トンネル)が有るので、ついでに寄ってから帰りました。

出口には瓶割峠の説明板が有り、、、「瓶割峠(西瓶割峠)は、国領側の急峻な九十九折の通行の折に、背負った瓶や壺が余りの揺れで割れてしまう事から名付けられたと言われている。西瓶割峠が旧来の峠で、東の峠は陸軍の交通のため作られた新しい峠であり、軍隊ルートと言われている。」・・・・そんな感じの事が書いてありました。

●元レポ: 兵庫県道138号, 289号xトxジテンシャ

【r276】

兵庫県道276号 檜倉山東線

丹波市青垣町大稗~朝来市山東町川上に破線区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

お杉地蔵と杉ケタワの切通し

東側の大稗から入りました。北へ進めば小稗、西へと進めば大稗の十字路からは、最初に越える峠(杉ケタワ)が見えました。集落から伸びる県道の破線区間は、ススキが茂り荒れ果てた畑の様でしたので、素直にお杉地蔵への案内に従い、峠道に入りました。山をずんずん登って行き、ぐるっとカーブを曲がるとその先に祠が見えました。祠の柱には、"お杉地蔵" "親孝行" "平成二十四年六月大稗自治会"と書かれた板が打ち付けられていました。祠の後ろには、杉ケタワの切通し。事前にネットで調べて知ったのですが、この切通しにはちょっと怖い話が伝わっており、休憩もそこそこに峠を後にしました。

沢沿いの峠道を降り加古川(佐治川)を越え、作業道に合流しました。ここで、パンとコーヒーで休憩しました。道を北へ少し進めば、界坂峠(けえさか)への峠道へ入ります。沢の中を自転車を担いで進んで行くと、左右が急斜面と成り行き詰りました。空身で急斜面を登ると、ずいぶん上の方に道が通っていました。界坂峠に到着しましたが、真冬の冷たい風が吹きすさみ、何となく殺風景でした。周りを軽く確認しましたが、特に峠の地蔵尊などは見当たりませんでした。この峠には、お杉さん夫婦が朝来から大稗へ逃れようとして、その途中で亡くなった乳飲み子の四女が祀られた地蔵尊が有るとの事ですが、、、。

九十九折れの下り道を進むと、地形図には無い林道に合流しました(少し実線表記有り)。平成21年に作られた林道 粟鹿山線の様です。路面は綺麗で走り易そうです。黒川ダムの周回路と繋がって居るらしいので、エスケープルートとして取っておきました。県道は林道を跨ぎ、谷を下って行きます。県道は舗装されていますが、土砂崩れで埋まって居たり、路面は流水で常に湿ってコケや藻でぬめっていました。右手に林道 奥山線が現れ、その道を少し進むと奥山双龍の滝が有りました(見出し画像)。林道の山側には、石仏(妙見菩薩らしい)も安置されていました。

与布土側からは、ゲートが有り通行できません。昔は粟鹿山への登山口として利用されて居た様ですので、早く解放されると良いですね。

●元レポ:兵庫県道276号xトxジテンシャ

【r282】

兵庫県道282号 沼市島線

氷上町鴨内~市島町鴨坂に破線区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

鴨内峠手前の地蔵尊

美和峠(r283)からの折り返しで、R175(水分れ街道)の市島町側の八日市交差点からr282へ入りました(終点)。二車線の綺麗な道が西側へ伸びています。右手には、"県道沼・市島線 トンネルで結ぼう・循環道路"と書かれた看板が立って居ました。左手には、"行き止まり この先4500mから道がせまく車輌の通行ができません"の看板も有りました。ずいぶん手前から教えてくれる、この親切さよ。行く先を見れば、どっしりとした山が聳えています(五台山)。此の山の北側にある峠を越える予定です。徳尾との分岐には、民家の隅に道標が有りましたが、上半分が割れており読めませんでした。隣の指さし道標には、"但馬 かもち道"と有りました。道標近くの石仏に道中の安全を祈り、先を急ぎました。害獣柵の手前まで登ると、弘法大師によって湧き出されたという狸穴命水がありました。また、五台山の中腹には"狸穴の水"の源流が有る様です。柵を過ぎても道は車道幅ですが、やがて傾斜がきつくなりました。場所によっては、道は流水で抉られて居ましたが、基本良い道です。九十九折れながら高度を上げていき、峠手前には鴨内坂のお地蔵さんがおわしました。看板があり、"昔から余田地区と山西地区は、この峠が良く利用されたことから、婚姻による縁が深く、近年まで牛を追って越えたり、自転車を担いだり押したりしての親戚付き合いが見かけられた。"と有りました。

峠にはベンチと、五台山への分岐が有りました。そして、美和峠と同様に氷上町と市島町の町境の標識が立てられていました。日が暮れてしまいましたが、氷上町側も同様の良い道だろうと思い下り始めました。市島側に比べ多少荒れていましたが、問題なく降れました。途中には、幸成村直営地界と刻まれた石柱が有りました。やがて、沢(鴨内谷川)まで下りてきたのですが、沢沿いは大変荒れていました。沢を越えると地形図では実線の道に成りますが、所々崩壊しており乗れませんでした。新しい砂防ダムまで降ると、やっと綺麗な舗装路に成りました。

鴨内の集落にある石仏を覗き込んでいると、散歩している老夫婦に話しかけられました(不審者と思われたのでしょうw)。昔峠道を歩いていたらバイクと遭遇して大変驚いた事、水害の折には川が溢れて県道も濁流にのまれ大変だった事等、お話を聞かせて頂きました。

災害等で一度分断されると、優先度的にもこのような峠道の復旧は後回しです。それは仕方無い事では有りますが、このまま氷上側の峠道は廃れてしまうのでしょうか。また、トンネル計画もほぼ立ち消えの感が有ります。

●元レポ: 無し

【r283】

兵庫県道283号 絹山市島線

氷上町香良~市島町与戸間に分断区間あり。

県道の分断・破線区間を示す

美和峠の町境

氷上町香良から入りました。県道は谷間の集落を抜けて大きな病院前を通り、岩瀧寺の境内に入ります。地形図の県道表記はゲート辺りまでで、その先は破線です。石畳の階段沿いには5体の石仏が集められており、独鈷の滝で破線表記は無くなります。実際の県道の続きは、滝手前の長いコンクリ階段を登り浅山不動尊を過ぎ、その上の分岐の右手の奥へと続きます。渓谷周辺は、平成26年8月の豪雨災害で大きな被害を受けたそうですが、通行するには問題ないまで復旧されて居ました。折角なので、途中に有った独鈷の滝、本尊の不動明王や不二の滝を見学しました。本尊は岩の割れ目に安置されており、荘厳な雰囲気でした。また、不二の目渓谷沿いに奥へ続く道が有りましたが、通行止めになっていました(五台山登山道)。

分岐の手前には、道普請(牛ノ首山路)に関係する石碑などが有りました。分岐には、"⇒五台山登山道"、"美和峠登り口"などと標識が盛りだくさんでした。どうやら、今からめざす峠名が美和峠の様です。更に、"美和坂古道 県道絹山~市島線"という木製の標識も有りました(にっこりと)。分岐からの登りは急ですが、そこを過ぎれば割かし歩き易い峠道となりました。最初の峠を越えると、道端に小さく"分水界の径"と言う標識が有りました。杉林の中を九十九折れながら登って行くと、道が大きく崩壊している箇所が有りました。しかし、通行に支障が出る様な箇所はここ以外には無く、すんなりと美和峠へ辿り着きました。五台山への登山道として利用されているだけ有って、良く整備が行き届いていると見えます。美和峠には、市島町と氷上町の町境標識が有りました。他に美和峠(氷上越)、北側へは鷹取山登山道、南へは五大山・愛宕山などの他、市島側に在った"エルムいちじま"の標識が有りました。

峠で昼食を取ったら、市島へと降ります。市島側の峠道は氷上側に比べて急で、結構荒れていました。しかし、トレースするには特に問題なく進めたのですが、谷の上部からごっそりと大きく崩落している箇所が有り、その先の道はイマイチはっきりしませんでした。崩落箇所の直ぐ上をトラバースする踏み跡を辿りましたが、その道も植林の中に消えてしまい、後は適当に降って鷹取山へ向かう破線道と合流しました。道は谷の左岸を下り、大きな砂防ダム(長尾側第2堰堤)に行き着きました。すぐ下流にもう一つ砂防ダムが有り、その下の小奇麗なキャンプ場(キャンプリゾート森のひととき)ではファミリーがバーベキューなど楽しんでいました。キャンプ場内の道沿いには、"右香良不働道 左村山道"と刻まれた道標地蔵が有りました。キャンプ場を出て、与戸の集落内を走って居ると、赤茶けた塔の横に二体の石像(不動明王と役行者?)が有りました。

崩壊した谷の下流は大きな石がごろごろしており、かなり荒れていました。氷上側と同様、市島側も豪雨災害の被害がかなり大きかった事が伺えます。崩壊し道が寸断された事で、市島側の峠道は廃れかけています。

●元レポ: 無し

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます