これは現在テレビCMで流れてくるフレーズです。

空腹の人に魚を与えれば翌日には排泄されます。しかし、空腹をもう少し我慢して釣り方を教わった人は明日も明後日も釣りをして魚を捕ることが出来ます。また、それを他人に教えることで大勢が魚を食べられます。これはもともとは老子の言葉と云われています。

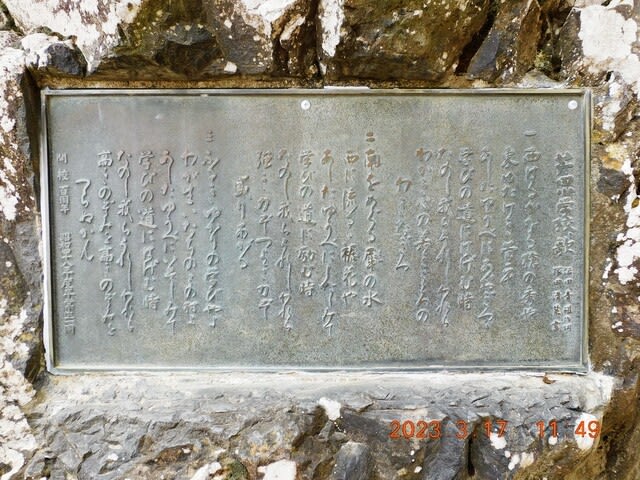

柴を担いで歩きながらこれを学んだ二宮金次郎が各地で行った報徳仕法とはこの考え方を実践することで世の中を変えた人です。

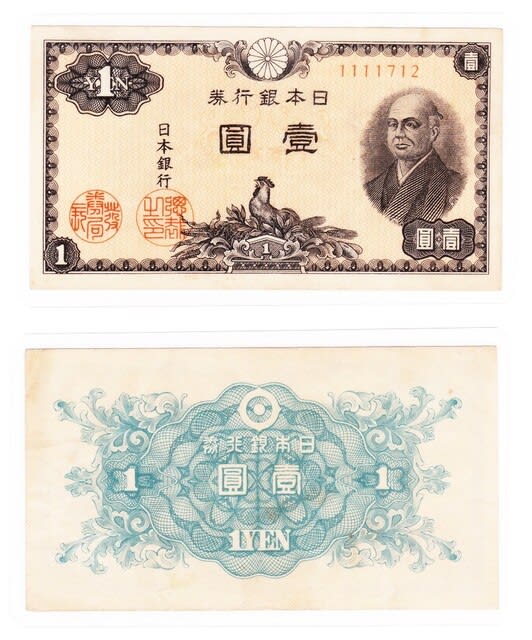

小学校に立つ金次郎像は太平洋戦争の戦時中は「忠義」「滅私奉公」などのお手本として政府に利用された時期もありました。しかし、1945年日本が焼け野原になったとき、政府が進駐軍に日本国立て直しの教えを乞うたときお札の図柄に二宮尊徳(復興の神様、経済の神様)の画をお札に刷るように指示されました。もちろん焼け野原の日本にお札の輪転機も紙も技術もありません。アメリカで印刷されてそれを日本に運び1945年の12月ごろから日本国内に流通しました。二宮尊徳の偉大さは日本政府よりアメリカ政府の方が研究し尽くして知っていたのです。

コロナ発生の数年前に映画「二宮金次郎」が制作されました。コロナのせいで全国で放映の機会が失われましたが現下のSDGsの原点は二宮尊徳にあると思います。

以下は映画「二宮金次郎」上映チラシ

2月24日 台湾から来日された台南市南安國小の元校長先生が長野市立若槻小学校の再建された金次郎像に御対面されました。

2010年に生徒が触っただけで崩れ落ちてしまった若槻小学校の二宮金次郎像。たった一人の生徒が「勉強の神様がいなくなった。」とつぶやいたことに校長先生を始め関係者が奔走して寄付を集め、9か月後には再建がなされました。

もっとも安易な方法は取り壊すことだったと思います。二宮金次郎像には必ず寄贈者がいらっしゃって、ほとんどが故人となっています。寄贈者のご子孫関係者を探すのは大変なご苦労であったことと推察します。

太平洋戦争終戦までは台湾にも小学校を作り、日本人の教員を送って日本式の教育をしており、小学校には二宮金次郎像も設置していました。現在も残っているものは少ないですが、台南市の南安國小には金次郎像が残っており、突然訪問した筆者にも当時の校長先生からご案内して見せて頂きました。

その元校長先生が長野にスキー遊びに来日されましたので再建された金次郎さんに対面していただきました。以下は信濃毎日新聞記事です。