パレット久茂地4Fの「那覇市歴史博物館」で、企画展「那覇の史跡・旧跡」、特別展「ロイヤルカラーの黄色地衣裳/尚家の宝刀」をしていました。展示会場内は撮影不可なので、じっくり鑑賞しました。受付前のロビーには、「ハーリー」の模型がありました。ビデオコーナーもあります。

参照(地域 旧真和志 那覇市歴史博物館 http://www.rekishi-archive.city.naha.okinawa.jp/archives/site_tax02/former-mawashi)

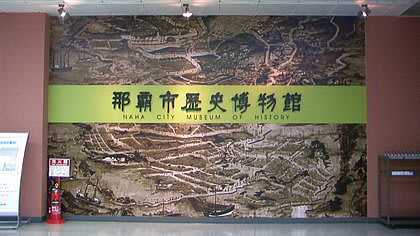

01-0420 那覇市歴史博物館

02-0420 那覇市歴史博物館

03-0420 那覇市歴史博物館

04-0420 ハーリー

参照(那覇ハーリー那覇ナビ http://www.naha-navi.or.jp/nahahari.html)

05-0420 「那覇」今漕ぎ手が乗り込み準備

06-0420 「泊」今まさに海にでて波を漕ぐ

07-0420 「久米」今漕ぎ手が乗り込み準備

08-0420 ビデオ

国道507号線、那覇市国場のモスバーガー国場店向かいに、「那覇市旧真和志国場軽便鉄道橋脚跡」があります。説明板の準備がされていますが、説明がありませんでした。

09-0501 国場軽便鉄道橋脚跡

10-0501 国場軽便鉄道橋脚跡

11-0501 国場軽便鉄道橋脚跡

12-0501 国場軽便鉄道橋脚跡

13-0501 国場軽便鉄道橋脚跡

県道222号線「大橋」バス停近く、県営大橋市街地前に、「赤畑」の案内板があります。

14-0501 那覇大橋方面

15-0501 赤畑

16-0501 古波蔵方面

17-0501 赤畑

18-0501 赤畑

「赤畑(アカバタキー)那覇市壺川2-10-6 県営大橋市街地…かつて漫湖に突き出ていた小丘の名称。この付近は赤畑原(あかばたきばる)といい、真和志村字壺川(まわしそんあざつぼがわ、現那覇市壺川)の小字地名であった。 丘の上には松が生えており、奥武山(おうのやま)・ガーナー森(ムイ)とともに漫湖の景観に趣を与えていたという(『南島風土記』)。また丘の中腹は墓が点在し、平地は、対岸の小禄村(おろくむら)の人々が耕すイ草(いぐさ)の畑であった(『那覇市史』2-7)。 沖縄戦後、急激な人口増加に対応するため、1957年(昭和32)真和志市(まわしし)は琉球政府に対し赤畑から南東側に広がる兼久原(がねくばる)地先一帯(現古蔵中学校に至る国道507号線より漫湖側)約55,000坪余の埋立申請を行った。真和志市との合併(1957年)により那覇市は1959年(昭和34)埋立を行い、工場用地・宅地として区画整理したが、現在、工業用地のほとんどが漫湖公園となっている。 一方、赤畑から北西側は、1959年(昭和34)にベニヤ板製造工場が建設され、漫湖にはベニヤ板用資材の丸太が大量に浮かんでいた。1978年(昭和53)ベニヤ工場の整理統合により、赤畑は削られ、一帯は埋立・区画整理により、住宅地となった。 なお、赤畑から小禄地域に架かる那覇大橋は、1970年(昭和45)7月に開通した。 設置2014年3月 那覇市歴史博物館」

19-0501 赤畑

20-0501 赤畑

21-0501 県営大橋市街地住宅

国道330号線「楚辺」交差点から入ったところ、古蔵小学校に隣接した「ちびっこ公園内」に、「熊本鎮台分営所跡」がありました。案内板には、琉球処分後の経緯が記されています。

22-0501 ちびっこ公園

23-0501 ちびっこ公園

24-0501 熊本鎮台分営所跡

25-0501 熊本鎮台分営所跡

26-0501 熊本鎮台分営所跡

「熊本鎮台分営所跡(クマモトチンダイブンエイショアト)那覇市字古波蔵393 ちびっこ公園…日本陸軍熊本鎮台沖縄分遣隊(くまもとちんだいおきなわぶんたい)の駐屯地(ちゅうとんち)跡。 明治維新を成し遂げた新政府は、領土確定を図るため、日清(にっしん)両属体制をとる琉球国の処遇問題に着手し、1872年(明治5)琉球国を『琉球藩』として扱った。さらに、1875年(明治8)5月『藩内保護』の名目で熊本鎮台分遣隊の派遣を決定、真和志間切古波蔵村(まわしまぎりこはぐらむら)周辺の18,603坪余を駐屯地敷地とし、兵舎(へいしゃ)・練兵場(れんぺいじょう)等が設置された。 1879年(明治12)3月25日、処分官松田道之(まつだみちゆき)とともに分遣隊2個中隊400名余が那覇港に到着。同27日松田処分官が沖縄県設置、首里城明け渡し等の処分を断行し、31日分遣隊の一個中隊が首里城に入城した。翌年、陸軍は駐屯地を首里城と定め、古波蔵駐屯地は使用されなくなった。 日清戦争後の1896年(明治29)7月、分遣隊の沖縄派遣が終了したため、古波蔵駐屯跡地は農事(のうじ)試験場用地として使用された。1909年(明治42)真和志村(まわしそん)が敷地の払い下げを受けたが、1928年(昭和3)改めて約4,000坪余を陸軍へ提供し、在郷軍人の演習等に使用された。これ以降、付近住民は一帯を「兵隊屋(ヒータイヤー)」と呼んだ。 沖縄戦後、この一帯は米軍の貯油(ちょゆ)施設(ガソリンタンク)として使用されていたが、1972年(昭和47)沖縄の本土復帰とともに返還され、区画整理事業の実施(1971~1991年)により、住宅地となった。一帯は現在でも『タンク跡』と呼ばれている。 設置 2014年3月 那覇市歴史博物館」

27-0501 ちびっこ公園

28-0501 古蔵幼稚園、古蔵小学校

参照(那覇市立古蔵小学校 http://www.nahaken-okn.ed.jp/kokur-es/)

29-0501 花壇

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます