2018.4.11-13 日本形成外科学会学術集会、

4.28-29日本臨床皮膚科医会学術集会 に参加しました

皮膚科医会では「2016 、7年に当院を受診した粉瘤(炎症性粉瘤含む)患者について」を発表しました。

その内容は近日中にUP予定しています。

、

2018.4.11-13 日本形成外科学会学術集会、

4.28-29日本臨床皮膚科医会学術集会 に参加しました

皮膚科医会では「2016 、7年に当院を受診した粉瘤(炎症性粉瘤含む)患者について」を発表しました。

その内容は近日中にUP予定しています。

、

「2016年に当院を受診した粉瘤(炎症性粉瘤含む)患者のアンケート集計」を

平成29年11月11日(土) 第30回岡山市医師会医学会で発表しました。

内容は平成29年5月27日に開催された 第271回日本皮膚科学会岡山地方会にて発表した内容とほぼ同じなので

http://blog.goo.ne.jp/nagase-keiseikai/e/605f60e067942a8cd45f7e7ce4b4a778

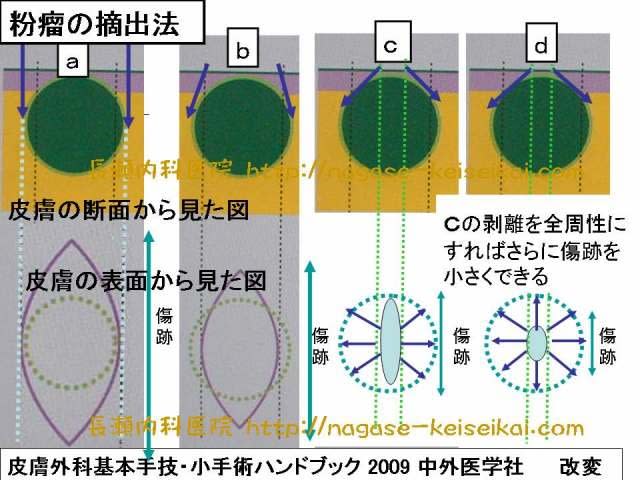

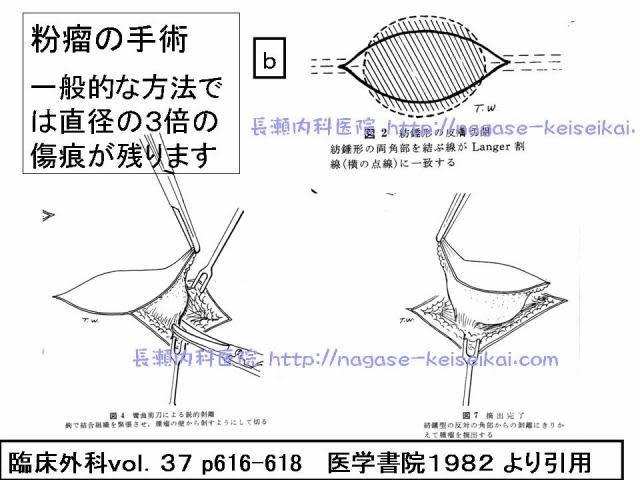

当院ではc法、d法で手術しています。

日本ゴルフ学会第30回記念大会(日本ゴルフ学会主催)が

8月27-28日の2日間、広島市南区のグランドプリンスホテル広島で開催されたので、参加しました。

学会のテーマは「ゴルフの創始・現在・未来」。

8月29日(火)には芸南カントリークラブ(廿日市市)でフィールドフォーラム(スループレー・個人・団体競技)がありましたので、これも参加しました。

「2016年に当院を受診した粉瘤(炎症性粉瘤含む)患者のアンケート集計」を

平成29年5月27日に開催された 第271回日本皮膚科学会岡山地方会にて発表しました。

発表の要旨は

2016年に当院を受診された粉瘤患者さんのアンケートを集計したところ

・総数 は207名 、男性 100名(48%)、女性 107名(52%)で、女性が男性より多い

・2個以上の粉瘤を持っている人..29%

・気がついてから3年以上経っている人:42%、10年以上:17%

・炎症や化膿したことがある人..59% 、うち3回以上は41%

・病院や医師に受診or相談したことのある人..56%、うち5割以上が皮膚科

・画像検査を受けた人..1名のみ

・Dr側の説明と患者さんの聞きたいこととに、多少違いがある可能性が示唆されました

・アンケートで患者さんの傾向や希望がわかり、

適確な説明と治療ができるので、今後も継続していきたいと考えています.

☆粉瘤は少しずつ大きくなります。自然には治ることはありません。化膿を繰り返すことがありますので、気がついたら早いうちの手術をお勧めします。

以下詳細です。

・医療水準が高くなっている時代なのに、何の検査もせずに見て、触っただけで「粉瘤」と診断して、適当に説明をしているお医者さんが殆どのようです。・手術するにしても、下図の「粉瘤の摘出法」のa法かb法しか出来ないでしょうね。c、d法をするには超音波検査が必須になります。

皮膚科学会のQ&Aは「良性だから自分で決めなさい」はちょっと無責任ですね。「ある程度の大きさって何cm位」なんでしょうね。一般の人は分かりませんね。

痛いので..炎症を起こしている人には対症療法をします。

癌が心配の人や病気を知りたい人は下記のように納得のいく治療をします。

手術せずに治したい人には:皇太子様も手術でしか治せないのに、一般の人が手術せずに治せる方法は無いでしょうと説明しています。

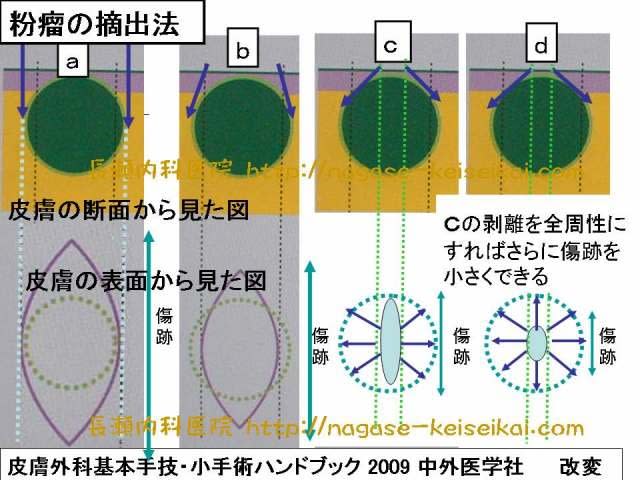

・手術でもいいから完全に治したい人には、一般的なb法やa法をを説明します。

キズは直径の約3倍になります。

35年前にはすでに確立されていた方法です、今でも普通に手術すれば上図のようになります。

35年前にはすでに確立されていた方法です、今でも普通に手術すれば上図のようになります。

・くり抜き法、へそ抜き法を希望される人には、キズ跡は小さくて済みますが、綺麗なキズ跡は期待できません。完全に取りきれますと言えません。が、希望されればこの方法で手術します。

下図のc、d法ですれば傷跡は小さく、しかも綺麗に治ります。ただし、炎症を起こしていたり、繰り返していた場合はこの方法は出来ません。

☆粉瘤に限らず、腫瘍が小さければ、小さいほど、傷跡は小さくて済みます。

つまり、気がついてから手術するまでが、早ければ早いほど傷跡は小さくて済むということです。当院に限らず、まずは近くの形成外科専門医を受診することをお勧めします。

2016年11月5,6日、第27回日本臨床スポーツ医学会学術集会に参加しました。

会場は千葉市の幕張メッセ国際会議場。学会テーマは「Rio to Tokyo」。

会長講演は、「膝の外傷・傷害からのスポーツ復帰-自らを知り、再発を防ぐ-」

教育講演では「スポーツ選手におけるメンタルヘルスについて」、「スポーツ栄養学の実際」や

ランチョンセミナーの「下肢の腱・靱帯付着部症に対する各種保存療法」では超音波ガイド下ヒアルロン酸注入、多血小板血漿注射、体外衝撃波治療等の最新の治療法を勉強しました。

その他、教育講演、パネルディスカッション、一般演題、ポスター発表等多数あり、会場にはオリンピックを控え、スポーツ医学に関心を持つ関係者であふれていました。