10月のオープン勉強会が終わりました。

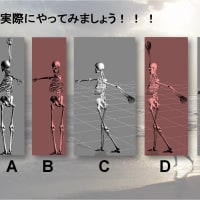

テーマは“脳卒中の認知神経リハビリテーション”ということで、脳の回復機序から発達と学習、最後に脳卒中の認知神経リハビリテーションについて話しをしました。

自分の中では、今までで一番時間をかけたこともあり、いい流れのスライドが作れたのではないかと思いましたが、スライドも多すぎて、後半からは自分が疲れてしまった感じになりました。ということは、参加者の皆さんはもっと疲れたことだと思います。

今回の反省は、発表を行う上で、やはり時間配分を考えること。この勉強会だけでは伝えきれないとはいいつつも、スライドを作ってたら、あれもこれも伝えた方がいいかなということで、どんどんボリュームアップしてしまい、案の定時間オーバー。次は修正します...

ただ自分的には一つのテキストになったんじゃないかなと。特に観察のところは実戦で使えるようにしたつもりなので、復習してみていただければと思います。

最後には簡単に症例を提示しましたが、意外にいい反応でした。これに関しては、これからも取り入れた方がいいかもしれません。もちろん、一アプローチとして。あとは自分で考えることが大事です。それとアカデミアみたく、自分だったらどうアプローチするかをディスカッション形式でやるのも面白いのかもしれません。

ともかく、まずは講義で話した柱をもとに、実戦してみることだと思います。どうやっていいかわからない。最初からわかるはずもなく、それは私も同じでした。今では少しだけみれるようにはなってきたのかもしれませんが...

研究者も臨床家も一生懸命勉強しているのは、多分「人間とはなにか?」を知りたいからではないかと思います。

ある理事の先生が、「認知運動療法は別に難しくない。人間が難しいんだ」と言われてました。

まさにそうだと思います。

いつになったらブラックボックスを開けることが出来るのかはわかりませんが、セラピストである以上、“患者(人間)を知る”努力を続けていかなければならないと思います。

それは認知神経リハビリテーションに限らず、すべてのリハビリテーションに言えることでしょう。

少しずつ、たまには飽きながら、がんばりましょう。

by maki

ブログのupを待っていました。話し方、進行ともにとても聞きやすく、そして何よりスライドのデザインが美しかったです!今後参考にしたいと思います。

内容についてですが、maki先生が強調していた片麻痺患者の観察について、臨床でまだまだ考えていかないといけない点に改めて気づき、反省しているところです。また、TFLの機能特性など今までと少し異なる視点からの観察も新鮮でした。

今後も症例検討などを含めながら、よりhands onに近い形で議論を深めていきたいです。みんなで盛り上げていきましょう!ありがとうございました。

最近では、認知を勉強している方々からも批判?などが書かれた記事を良く見聞きするようになりました。どうなのかはよくわかりませんが、自分としては、まだまだその域には達していないので、“批判”することはできません。ただ科学は反証され続けなければならないので、もしかしたら、その方たちも反証しているのかもしれません。

私たちも、日々の臨床で新しい仮説を考えて、それを検証する。だめなら棄却(反証)し、また新たに仮説を考える。この作業を繰り返していかなければならないのかなと思います。

そのためには、もっともっと観察力、仮説立案力、検証(反証)力を身につけないといけなんでしょうね。(勝手に名前つけちゃいました)