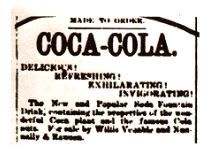

コカ・コーラは1886年に、アメリカ・ジョージア州アトランタで、薬剤師のジョン・S・ペンバートン博士が発明し、友人のフランク・M・ロビンソンが「コカ・コーラ」と名づけたものである。当時の新聞広告には「Coca-Cola, Delicious, Refreshing, Exhilarating, Invigorating」(おいしく、さわやか、軽やかに、元気ハツラツ) というコピーで説明がされたそうだ。

日本コカ・コーラ History

http://www.cocacola.co.jp/study/museum/history.html

日本コカ・コーラ About John Pemberton

http://cocacola.jp/happy/pemberton/about.html

コカ・コーラの日本上陸は1920年(大正9年)9月1日のことで、明治屋と満平薬局で発売された。「衛生的にも嗜好的にももっとも進歩せし世界的清涼飲料水」というコピーだったそうだが、薬臭さが災いしあまり売れなかったそうだ。

日刊☆こよみのページ コカ・コーラの日本上陸は9/1

http://koyomi.vis.ne.jp/doc/mlwa/200709020.htm

その後戦後になって、アメリカ軍の進駐と共に米軍公認の嗜好品としてコカ・コーラは再上陸し、1961年のに貿易自由化によって一般の日本国民の間にも広まるようになって現在に至っている。

この経過からは、大正時代の日本人は炭酸飲料になじみがなかったのでコカ・コーラが受け入れられなかったのだろうと考えがちだが、それは必ずしも正しくなく、その頃既に日本では「三ツ矢サイダー」が流通していた。

三ツ矢の歴史 1881年~

http://www.asahiinryo.co.jp/historybooks/mitsuya/history01.html

1881年(明治14年) イギリス人化学者ウィリアム・ガウランドによる天然鉱泉水の発見が「三ツ矢サイダー」の淵源に。

1884年(明治17年) 兵庫県多田村(タダムラ)平野から湧き出た炭酸水をびんに詰め「平野水(ヒラノスイ)」として製造。

1897年(明治30年) 「三ツ矢印平野水」が東宮殿下(大正天皇)の御料品として採用される。

1899年(明治32年) 「三ツ矢」印を商標として登録。

1907年(明治40年) 「三ツ矢」印の「平野シャンペンサイダー」発売(写真)。(価格:10銭)そば3銭

1909年(明治42年) 「三ツ矢シャンペンサイダー」発売。(価格:10銭)この時から「三ツ矢サイダー」という通称で広告などを展開。

1916年(大正5年) 「三ツ矢サイダー」を商標として登録。(価格:12銭)

このように三ツ矢サイダーの歴史はコカ・コーラよりも長い。更にこの歴史を辿っていくと平安時代にまで遡ることができるようだ。

ニッポン・ロングセラー考 三ツ矢サイダー

http://www.nttcom.co.jp/comzine/no027/long_seller/index.html

時は平安時代の中期。清和源氏の祖である源満仲が城を築くため、現在の大阪にある住吉大社に祈念したところ、「矢の落ちたところを居城にせよ」とのお告げがあった。満仲が矢を天に向けて放つと、矢は火を吹いて飛び、見えなくなった。探してみると、矢は多田沼に棲みついて住民を苦しめていた「九頭の竜」に命中していた。そこで満仲は多田沼に城を建て、矢を見つけた孫八郎という男に領地と三ツ矢の姓、そして三本の矢羽根の紋を与えた(これが後に三ツ矢マークとなる)。

ある日満仲が鷹狩りに出掛けたところ、居城に近い塩川の谷間の湧き水で、一羽の鷹が足の傷を治して飛び立つのを見つけた。湧き水は霊泉だったのだ。その場所が、多田村平野(現在の兵庫県川西市)。ここに湧き出る天然鉱泉(炭酸ガス入りの温泉)を利用した平野温泉郷は、明治初年頃まで長く繁栄を続けたという。

明治時代になると、当時多数来日していた外国の要人向けに良質な水を提供する必要が生じた。政府は各地で積極的な水質調査を実施。その結果、1881(明治14)年、イギリス人理学者ウィリアム・ガランが平野温泉の水を分析して、「理想的な鉱泉なり」とのお墨付きを与えた。

その3年後の84(明治17)年、民間の工場が伝説由来の名称を取り入れた「三ツ矢平野水」と「三ツ矢タンサン」を発売。平野温泉の水は「平野水」として広く世間に認知されるようになり、同時に三ツ矢の商標も確立した。

源満仲のエピソードは直接サイダーにかかわるものではないが、いずれにしても三ツ矢サイダーの歴史を充分に理解することができる。

また、三ツ矢サイダーは発売元の会社にも変遷がある。

1907年の「三ツ矢印 平野シャンペンサイダー」は帝国鉱泉株式会社が発売したものだが、その後帝国鉱泉株式会社は1921年日本麦酒鉱泉株式会社(ユニオンビール。根津嘉一郎経営)に合併された後、さらに1933年大日本麦酒株式会社(アサヒビール・サッポロビール・ヱビスビールを製造販売。三井系)に合併された。

そして1949年、大日本麦酒株式会社は朝日麦酒株式会社(現在のアサヒビール株式会社)と日本麦酒株式会社(現在のサッポロビール株式会社)に分割。三ツ矢サイダーはユニオンビールと共に朝日麦酒が継承した。

即ち三ツ矢サイダーは発売元のアサヒビールよりも長い歴史を持っている。

このように歴史的な飲料でありながら、今でもなお斬新さをアピールしてマーケティングを展開しているところが興味深い。

世界展開の点ではコカ・コーラにはかなわないが、日本にはもっと歴史のある炭酸飲料が店頭で売られていることを周りにいるアメリカ人に紹介してみようと思う。

| Trackback ( 0 )

|

|