2024年のノーベル平和賞は日本原水爆被害者団体協議会が受賞した。被爆者の立場から核兵器廃絶を訴え、核兵器のない世界を実現するための努力と核兵器が二度と使用されてはならないことを証言によって示してきたことが受賞理由である。唯一の被爆国である日本からの主張としてとても尊敬する活動であり、心から受賞を祝福したい。

さて、このような現在の感覚からは考えられないのだが、1950~60年代は 「核時代(アトミック・エイジ)」 と呼ばれ、原子力に関して明るい未来が描かれていた。まだ原爆被害の甚大さが生々しい記憶として残っていた時代であり、なぜそのような思想となったのか理解に苦しむが、巨大なエネルギーとしての原子力への期待があったのだろう。

そして軍事利用だけでなく民生利用としても期待されて研究が進められた。その中には原子力飛行機、原子力機関車、原子力自動車もあった。各々について調べてみよう。

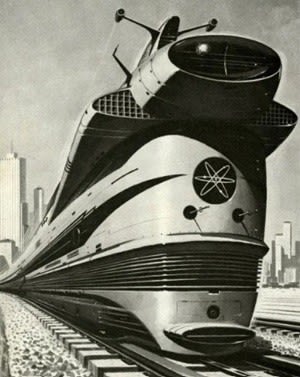

原子力飛行機

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E6%A9%9F

主として軍事目的の利用が考えられ、冷戦下で、効果的かつ強力な核兵器運搬手段として、主にアメリカ合衆国とソビエト連邦で一時真剣に開発が検討された。 超長時間滞空を可能にするものと期待された反面、本来軽量を求められる航空機と放射線遮蔽体の重さは相容れず、乗員の被曝、大気汚染、万一の墜落時の核汚染物質拡散など、課題は山積していた。

アメリカ空軍では、遮蔽性能検証用の実験機NB-36H (写真) が実際に試作され、模擬原子炉を搭載して通常動力による飛行試験も行われたが、データ収集のみに終わった。

また、実験機・記録機シリーズのひとつのX-6の改造において、熱交換には金属ナトリウムによる間接冷却法が当初検討されたが、技術上・重量上の問題から、大気による直接冷却法が次善策として浮上した。これは吸入した大気を炉心に導入し、熱膨張させ噴流として推進する計画だったが、放射能汚染が発生するなど余りに危険なため机上案のみで放棄された。

ソ連も原子力飛行機を開発しており、改造したTu-95ターボプロップ戦略爆撃機に小型原子炉を搭載したTu-119で試験していた。

Tu-119は、クズネツォフNK-14原子力エンジンを搭載していた。実際に飛行中に原子炉を稼動させ、1965年に初飛行したといわれている。一部情報によれば48時間連続して原子炉を稼動させることに成功したとされ、乗員は被曝せず生還できたというが、実際にはその大半が数年のうちに亡くなったようである。

結局アメリカでもソ連でも原子力飛行機は実用化されなかった。

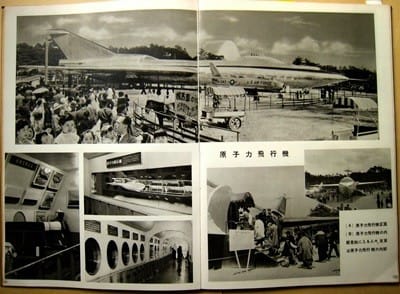

原子力飛行機は日本では開発されなかったものの、、1956年に近鉄あやめ池遊園地で行われた「楽しい生活と住宅博覧会」で、見物客が内部に入ることが可能な「原子力飛行機」の実物大模型が展示されたという。

伊達の眼鏡 by まちもり散人 未来が明るかった頃 原子力飛行機に未来の希望が乗っていた高度成長夜明け前

https://datey.blogspot.com/2015/03/1072.html

一方で原子力機関車は日本でも計画がされた。

原子力機関車

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%BB%8A

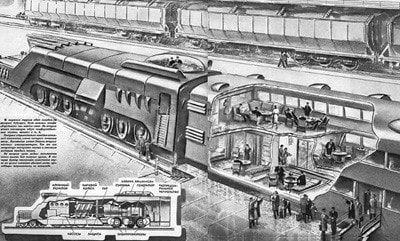

1950年代ごろ、鉄道の動力といえば蒸気機関による蒸気機関車、内燃機関によるディーゼル機関車、電力による電気機関車などがあった。そのうち前2者は燃料の補給に難があり、エネルギー効率もよいものではなかった。後者は電化のために架線や発電所・変電所などの送電システムに莫大な初期投資が必要であるなどの弱点があった。そのため、燃料補給も長期間必要とせず、地上設備に投資しなくてもよい方法として原子力機関の導入が検討された。しかし、原子炉から発生する放射能の遮蔽材が多く必要になるため超大型機関車になることなど、経済性や安全性の問題のため、設計段階から先には進まなかった。

日本は、第二次世界大戦敗北後、いかなる核研究と開発も禁止されていたが、1954年に平和利用については解禁された。国鉄鉄道技術研究所は諸外国で原子力機関車が検討されている趨勢や、政府による原子力利用の動きなどから、とりあえず技術的可能性を検討するため、調査目的として計画案として練られたのがAH100型原子力機関車であった。

AH100型は当時国鉄が開発したEH10形電気機関車に相当する3,000HPの在来線用貨物機関車で、全長29.8m、自重179tとEH10形よりもはるかに巨体であった。原子炉は濃縮ウラニウムを用いる熱中性子均質形で熱出力15600kWのもので、原子炉から熱交換器で送られた熱で加熱した圧縮空気でタービンを駆動して発電機を回し、主電動機で機関車を駆動させようというものであった。なお減速材にはベリリウム、伝熱媒体に液体リチウム、遮蔽体に軽量化できるポロン鋼パラフィン層状体を採用するとしていた。

最終報告書は1957年にまとめられたが、実現可能であるとしつつも、新造費用がかかりすぎるうえに、技術的課題が多すぎるとして難しいとした。そのうえで、原子力発電および電化に取り組む方が現実的であると結論された。

もし完成したら以下のようなイメージだったようだ。平均時速は50km、最高時速は95kmだそうで、これでは一般の気動車とそれほど差がないように思われる。

またソ連では科学アカデミーは1950年代に原子力機関車が計画された。これは4500mmという超広軌道 (日本では主に1067mmの狭軌) での超大型客車で、時速200km超でモスクワ~レニングラードを3時間程度で走るというものだった。実現していたらいろいろな点ですごかったと思う。

他にも、アメリカ・原子力委員会の設計によるX-12 (1954年)、アメリカ・サザン鉄道のタービン式原子力機関車 (1955年)、西ドイツ・ドイツ連邦鉄道によるガス冷却炉を搭載した原子力機関車 (1955年) などの計画があったが、いずれも実現しなかった。冷戦下で様々な技術競争が繰り広げられた中で実現しなかったのだから、技術面・安全面・経済面で問題が多すぎたのだろう。

この核時代の流れを受けて、原子力自動車も開発が進められた。

原子力自動車

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A

1950年代頃、自動車の動力といえば内燃機関によるガソリン自動車、ディーゼル自動車、トロリーバスのような電力による電気自動車などがあった。当時は原子力には輝かしい未来があると信じられていた時代で原子力飛行機や原子力機関車のように現在の感覚からすれば滑稽とも思えるような用途への適用が真剣に検討されていた時期であった。

そのような時代だったため、フォード車で提案されたフォード・ニュークレオン等の一連の原子力自動車の構想は当時としては特異な発想ではなかった。しかし、50年代の技術力では自動車の動力に原子炉を利用した場合に発生するエネルギー変換や廃熱などの問題を解決することは不可能だった。やがて原子力の負の側面が顕在化すると提案されなくなった。

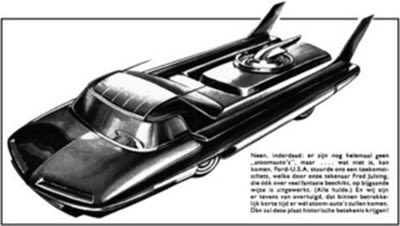

フォード・ニュークレオン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3

フォード・ニュークレオン (Nucleon) はフォード・モーター社が1958年に発表した原子力自動車のコンセプトカーである。ニュークレオンは内燃機関ではなく、車体の後方に設置された小型原子炉から動力を得るように設計されていた。ニュークレオンの特徴は車体後部にある一対のブームの間に吊り下げられたパワーカプセルである。このカプセルには動力となる放射性物質のコアが内蔵されており、要求される性能や走行距離によって、自由に交換できるように設計されていた。

ニュークレオンの乗用部は、区切りのない一枚フロントガラスと、一体整形のリアウィンドウと、カンチレバールーフによる天井を特徴としていた。天井の先端と支柱基部には空気取り入れ口が設けられていた。極端に後部が張り出した車体は、運転手と乗客を後部の原子炉から保護するためである。いくつかのスケッチでは、ニュークレオンにはリアフェンダーから生えた尾翼が描かれていた。

駆動機関は原子炉によるパワーモジュールと一体を成しており、電気式トルクコンバータが当時使われていた駆動機関の代用を果たす筈であった。搭載するコアの大きさによっては、ニュークレオンは8000 km以上の距離を再補給なしに走破できるとされていた。燃料補給の代わりに、寿命を終えたコアは交換ステーションへ運ばれる。ニュークレオンの設計者達は、交換ステーションがガソリンスタンドに取って代わると予想していた。

ニュークレオンは実際には生産されず、また実物が組み立てられることもなかったが、1950年代のアトミック・エイジのシンボルとして今なお健在である。

ニュークレオン以外にもいくつか1950~60年代に原子力自動車のコンセプトカーがいくつか発表されたが実用化はされなかった。

実際に仮に実用化できたとしても原子力飛行機や原子力機関車には怖くて乗れないし、原子力自動車が街中を走っていたら周りは大迷惑である。

チェルノブイリ原発事故や東日本大震災での福島第一原発事故などを知っている現代の我々からすると、いずれもとても愚かな計画と思える。しかし、このように段階を踏むことによって世の中は発展するものなのだ、と考えることにしよう。