山が高い理由

1.海面低下説 A.G. ヴェルナー(1740~1817)

(1)A.G. ヴェルナーの説

ドイツのフライブルグ鉱山学校地質学教授のA.G. ヴェルナーは、地球表面は過去のある時期、完全に海であると考え、その海を「一般大洋」と名付けた。山地のできた理由として、A.G. ヴェルナーは、次のように説明した。

● 海面(一般海洋)が低下し、海底にあった陸地が高くなった。

● 河川の侵食作用で谷ができたが、侵食から取り残されて、山地ができた。

A.G. ヴェルナーは、それ以上の説明をしなかった。なぜ海面が低下し、減少分の海水はどこに消えたのか、疑問に答えなかった。このため、A.G. ヴェルナーの説は多くの支持を受けることはなかった。

(2)地形学者ディビスの地形輪廻説(侵食輪廻説、河食輪廻説)

1899年、アメリカ合衆国の地形学者ディビスが、アパラチア山脈をモデルとする地形輪廻説を発表した。すでに世の中から忘れられていたA.G. ヴェルナーの大陸侵食説を蒸し返した内容であった。

● 幼年期の山地

老年期の低平な地形を原地形(準平原)とする。準平原が隆起したので、隆起準平原と呼ぶ。幼年期の山地と、隆起準平原とはほとんど同じ地形である。高原状態の広い平野が残り、侵食は小さなV字谷だけである。

● 壮年期の山地

侵食谷としてのV字谷が大きく、深くなる。侵食から取り残されて、高くて険しい山地ができる。デーヴィスよりも1世紀前に、A.G. ヴェルナーは侵食から取り残されて高峻な山脈ができると説明したのと同じである。

● 老年期の山地

壮年期の山脈がさらに侵食を受けると、ほぼ侵食基準面(侵食限界高度)まで侵食される。高度の低い老年期の山地である。老年期の山地がほぼ完全に侵食された平野が、「準平原」である。老年期の準平原が再隆起すると、隆起準平原になる。これは幼年期の山地とほぼ一途する。侵食輪廻の再スタートである。

下図:侵食輪廻[老年期→準平原→隆起準平原(原平原)→幼年期]

(3) A.G. ヴェルナーとデービスの共通性と疑問点

19世紀の2人の専門家は、広大な高地・高原を、山地形成の原地形とみなした。原地形(幼年期)が実在すると信じていた。

A.G. ヴェルナーは、海水が減少すると高い原地形が出現し、それが侵食され、侵食の残りが山地であると考えた。

デービスは幼年期の山地が侵食されてV字谷ができ、侵食から残された部分が山地であると考えた。

しかし、A.G. ヴェルナーとデービスの説には、次のような疑問点があり、当時の科学的知見では合理的説明はできなかった。

● 海水は、どこに消えた?

19世紀の科学レベルにおいては、A.G. ヴェルナーもデービスも、原地形(隆起準平原)が出現するような、海水の減少あるいは海水面の低下を合理的に説明することができなかった。

20世紀においても、明確に答えられる専門家はいなかった。

21世紀になって海水の起源や行方の研究が進むと、いくつかの解答が示された。

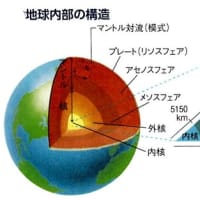

地球創世の45億年前、地球は1700~2000℃の分厚い高温水蒸気におおわれていた(マグマ=オーシャン)。

地球が冷却し続けて100℃程度になると、水蒸気が雨として地球上に降り注いだ。数億年かかって降り注いだ雨で、現在より600mも深い原始大洋ができた。つまり40億年前は、現在の海水量より600m分多かったのである。

40億年前、地球表面と地球内部の温度差でマントルの対流が始まった。

マントル対流は海水を地球内部に取り込んだ。これで海水面が600m低下した。600mの海水面低下により、新しい広大な陸地が出現したのである。

19世紀のA.G. ヴェルナーとデービスの原初地形の考え方は、21世紀のマントル対流説の始まりと一致する形でよみがえった。

● 原地形という地形は存在したのか?

21世紀の研究から、海水面が600m沈下し、高さ600mの高度の陸地が現れたことが推測されるようになった。海面低下の事実に関しては、A.G. ヴェルナーの考えとデービスとは一致する。デービスの原地形は、600m高い原地形(幼年期、準平原)のことである。2人の専門家の山地形成の考えは、荒唐無稽ではなかったのである。

しかし、600mの海面低下は40億年前のことである。40億年前に侵食から取り残された山地は、21世紀にはどこにも残っていない。

A.G. ヴェルナーとデービスも、地質学調査から、数100万年前から現在までの侵食作用で山地ができたと考えた。しかし、広大な高原の原地形(隆起準平原)が存在したのは40億年前のことなのである。

A.G. ヴェルナーとデービスも、山地の形成については、時間を何桁も間違えていた。19世紀の科学的常識では、仕方のない誤りであろう。

● 海水面の変動と、山地の形成とは、どんな関連があったのか?

最も新しい時代の氷河期は2万年前である。海水面は150m低下した。

A.G. ヴェルナーとデービスの原地形が2万年前の最終氷河期だとしても、その原地形とは海水面が150m低下した時の大陸棚などである。河川侵食は一部海岸のフィヨルドに限られ、高さ3000~8000mの山脈の形成を説明することはできない。

氷河性海水面変動と山脈形成は無関係である。A.G. ヴェルナーとデービスの河川侵食を根拠とする山地形成論は、19世紀の思弁的学問からの結論であり、自然科学で得られた事実とは異なる。

2.地球収縮説 エリ=ド=ピュウモン(1794~1852)

19世紀、フランスのエリ=ド=ピュウモンが、地球収縮説を根拠として、褶曲山脈の形成過程を説明した。

地球ができた時は灼熱の溶融状態にあった。

次第に冷却すると、地球表面に軽い珪素・アルミニウムが集まり、鉄・ニッケルのような重い元素は中心に沈んだ。地球の冷却とともに地球は収縮して、地球表面にしわができた。しわの高い部分は褶曲山脈、しわの低い部分は海洋になった。

地球収縮説の問題点は、海洋の分布も、褶曲山脈の分布も、収縮によるしわのように、等間隔に分布していないことである。

3.地向斜説 20世紀における学問と政治

(1)地向斜説による褶曲山地形成の説明

地向斜説は1950年~1980年までの、山地形成についての最有力学説であった。1970年からのプレートテクトニクス学説の流行とともに、地向斜説は姿を消した。

郷愁を感じつつ、地向斜の概要を書くと、

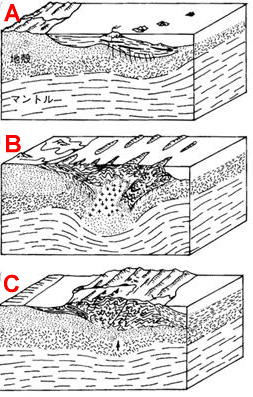

第一段階(堆積期:図A)

地表面の沈降地帯(地向斜)の海底に、陸地から運ばれてきた礫・砂・泥等が厚く堆積する。地向斜は堆積物の重みで沈降し、最終的には10,000mを超える地層が堆積する。

第二段階(造山期:図B)

深海と浅海の堆積物が複雑に重なり、地向斜に褶曲山脈が形成される。圧縮力により周辺に複雑な断層や堆積運動が起こる。地向斜最深部にはマグマが貫入し、花崗岩が生じる。その後、隆起による高い褶曲山脈ができる。

第三段階(侵食期:図C)

隆起運動が収まると、以後は風雨による侵食作用によって次第に低くなり、ついには準平原となる。

(2)地向斜説の欠陥

海岸の浅海に運ばれた大量の砂礫は、その重さで沈降して海底を押し下げる。

沈降過程でマグマの貫入と花崗岩が形成された時、一転隆起に転じて褶曲山地をつくる。

しかし、この地向斜説には次のような疑問点がつきまとい、それに対して統一的合理的な説明ができなかった。

● 地向斜が大山脈を形成するほど大量ならば、地向斜が沈降過程にある時、その砂礫の供給源はどこか。

● 地向斜が沈降から隆起に転ずる時、マグマの貫入した痕跡がある山脈と、その痕跡のない山脈とがある。沈降から隆起に転じる説明が統一的合理的でない。

● 寒冷地の山脈に、熱帯性の化石が見られるケースがある。

地向斜説は、気候変動と結びつけて説明できる場合もあるが、説明できない場合もある。

要するに、地向斜はある山地の形成の説明に適しても、別の山地形成の説明には適していない。山地形成の普遍的説明とはならない。

4.地向斜説とプレートテクトニクスの争い ソ連派とアメリカ派

1960年代の日本。

大学生の学生運動には60年安保改定阻止運動の挫折感が漂っていた。1970年の安保自動延長阻止と保守政権打倒を最終目標とし、それまでのつなぎとして、ベトナム反戦運動が大学をおおっていた。

単純に図式化すれば、ベトナム戦争は北ベトナム共産主義者の勢力拡大戦争であり、南ベトナムを守るアメリカにとっては自由主義(資本主義)のための防衛戦争であった。そのアメリカ軍の出撃基地が東京の立川基地(現在の昭和記念公園)であり、沖縄全土に広がるアメリカ軍基地も、ベトナム戦争の出撃基地であった。

北ベトナムの共産主義を支持するのか、南ベトナムの自由主義を支持するのか、日本の大学の中では、学生・教官ともに、真剣に二者択一が迫られていた。当時、北ベトナムを心情的に支持するのが進歩主義的知識階層であった。南ベトナムを支持するのが反動的帝国主義者である、と明確にきめつけられていた。大学によっては、北・南のどちらのベトナムを支持するのか、の政治姿勢で研究者は大学のポストを失うこともあった。

これも単純化すれば、地向斜説を支持したのが、北ベトナム支持者であり、左翼的大学人であった。日本では反米・反ベトナム戦争の勢力が強かったことと、ソ連の研究者が地向斜説一辺倒であったからである。

大学人には嫌われるアメリカの、それもアメリカ海軍の潜水艦航路調査結果をもとに、プレートテクトニクスがアメリカの地球科学の主流になりつつあった。

アメリカ留学から帰った日本人研究者は、ベトナム戦争に関する大学内政治闘争を意識的に避けるとともに、地向斜説をh完全に否定した。

地球科学の世界では、

【地向斜-ソ連・中国-反ベトナム戦争支援-左翼的進歩的知識人】

の人脈・学閥ができていた。

これに挑戦する形で、

【プレートテクトニクス-アメリカ-日本の再軍備支持-反動的親米学者】

という新しい学説による、新しい人脈がつくられつつあった。

地向斜説とプレートテクトニクスの争いは、大学内の学問的対立にとどまらず、研究者間の人格攻撃、大学のポスト争いに発展した。

最終的には、ソ連では1970年代にプレートテクトニクスを肯定する論文が増加し、地向斜説に執着した日本人研究者は、地向斜説からプレートテクトニクスに転向するか、地向斜説を静かに研究するか、いずれかであった。

ベトナム戦争の終結後、1980までに日本の地向斜説はほぼ消滅した。

5.山はなぜ高い 現代の説明と解釈

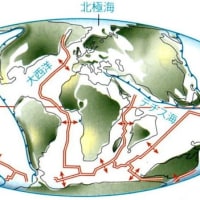

プレートテクトニクスはアメリカ直輸入の学問である。その起源は海洋拡大説つまり大陸移動説である。地震も山脈の形成も、プレートテクトニクスを基本として説明される。

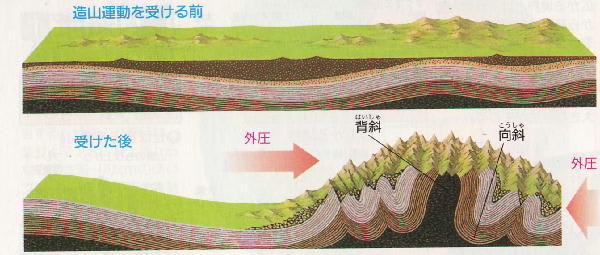

大陸の移動あるいは海底の拡大により、横方向から力を受けると、山地が隆起する。一部は沈降するが、大部分は隆起し、褶曲山脈ができる。褶曲山脈の中には部分的ながら背斜と向斜とが見られる。

横からの圧力によって、広範囲に海面以下に沈降する地形はない。これは大陸地殻の比重が小さくて軽いので、高くなるからである。つまり、プレートの移動による外圧を受けて隆起した陸地が褶曲山脈である。背斜あるいは向斜において、地層が固い場合や横からの圧力が強い場合には、断層ができる。

6.ヒマラヤ山脈の場合 プレートの衝突

(1)地向斜による説明

かつてヒマラヤ山脈の位置に浅海テーチィス海があった。そこに周囲の大陸から砂礫が大量に流入して沈下し、1万mの厚さに堆積した。マグマの貫入や花崗岩の形成を機に、一転隆起し、現在のヒマラヤ山脈ができた。ほぼ1千万年を要した、地向斜における造山運動であった。これは地向斜説による説明だが、今となっては、多分、誤りであろう。

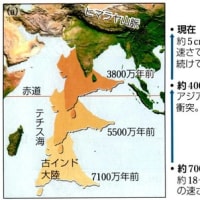

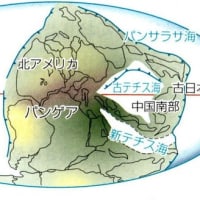

(2)プレートテクトニクスによる説明 アルプスヒマラヤ造山帯

1億年前にアフリカから分離したインド大陸はインドプレート(Indian Plate)としてインド洋を移動し、1千万年に現在地に到達した。その後、中国大陸(Eurasian Plate)と衝突、インド大陸側が中国大陸の下にもぐり込んだ。

インド大陸の衝突部分の一部が隆起し、ヒマラヤ山脈の主要部分ができた。

現在もインド大陸プレートは、中国大陸の下にもぐり続け、ヒマラヤ山脈の隆起が続いている。なお、将来はインドがヒマラヤ山脈と中国大陸の下に消えてなくなる。

(3)デカン高原の場合 インドの玄武岩質溶岩台地

インド大陸は1万年前にアフリカ大陸とつながって、ゴンドワナ大陸を形成していた。アフリカ大陸とインド大陸を分割させたエネルギーは、インド洋を拡大させたインド洋中央海嶺である。インド洋中央海嶺の海底火山の活動や玄武岩質海底プレートの押出圧力により、インド大陸はアフリカ大陸から分裂してインド洋を移動した。

インド大陸は移動中に、南インド洋のレユオン島付近のホットスポットを通過、このホットスポットの噴火が移動中のインド大陸を直撃して、大量の玄武岩質溶岩がインド大陸を貫通し、大陸上に堆積した。この玄武岩質の溶岩台地が、現在のインドのデカン高原である。

デカン高原は隆起準平原の残骸でも、幼年期の山地でもない。

デカン高原は、インドの載るインド・オーストラリアプレートが移動中、ホットスポットの火山活動でつくられた溶岩台地である。

(4) インド洋中央海嶺 広がる変動帯のつくる火山

インド洋中央海嶺は、海底の拡大するエネルギーで、アフリカ大陸とインド大陸を分裂させた。紅海はインド洋中央海嶺の延長上にある。紅海とアラビア半島沿岸では、小規模だが、火山活動が活発である。

インド洋中央海嶺は、海底山脈をつくるが、紅海では小規模な火山活動を続けながら、アラビア半島をアフリカ大陸から引き離している。

アフリカ地溝帯はインド洋中央海嶺の一部である。エチオピア高原には大量の溶岩を噴出して溶岩台地をつくっている。

ヴィクトリア湖西の西部地溝帯の高地に、多くの断層湖をつくる。また、東部地溝帯にはケニア山・キリマンジャロ山などの巨大火山をつくる。

インド洋中央海嶺は他の海嶺と同じ正断層であり、海底山脈が大陸を引き裂くように作用する。

インド洋中央海嶺の延長線は紅海を引き裂き、将来はアラビア半島をアフリカ大陸から引き離すと予想されている。また、紅海の東北部(アデン湾~死海~ヨルダン川)の低地は、インド洋中央海嶺により引き裂かれた正断層である。

エリトリアの低地は、インド洋中央海嶺のアフリカ地溝帯への分岐点である。

紅海の地溝帯とアフリカ東部地溝帯の三叉路であり、三重会合点といわれる。非常に活発な火山活動が見られたり、大きな盆地になったりする。

盆地としてはアフリカのアファール(エリトリア)が典型的である。日本の富士・箱根は、火山活動の活発な三重会合点にある。

アフリカ地溝帯(つまりインド洋中央海嶺)からはエチオピア高原では溶岩が噴出し、溶岩台地がつくられている。

ヴィクトリア湖西側の西部地溝帯には隆起した高地に断層湖、タンガニーカ湖・マラウィ湖などが続く。

ヴィクトリア東側の東部地溝帯は火山活動が盛んであり、ケニア山・キリマンジャロ山のような高山がある。

アフリカの東部地溝帯、西部地溝帯は、インド洋中央海嶺の分岐延長した高地である。アファール三重会合点において、インド洋中央海嶺の主脈につながる。

本来は海洋にあるはずの中央海嶺が、大陸においては高地に断層湖や火山をつくる。海底山脈の地殻弱線に相当する。

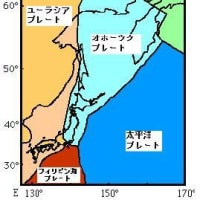

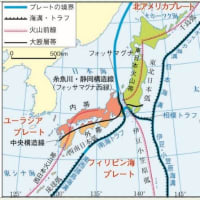

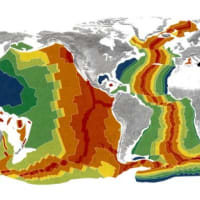

7.日本列島の火山 狭くなる変動帯の火山列島

プレートテクトニクスの進歩により、「狭くなる変動帯」では、プレートの沈み込み地帯において、火山が規則的に並ぶ理由が分かってきた。

地震帯、海溝、火山帯が並行する。火山は海洋プレートの沈降により、大陸プレートとの摩擦熱でできる。熱源は浅く、噴火は突然で大規模ではないが、人間生活の場における噴火であり、影響は大きい。

東日本火山帯の火山、アンデス山脈の火山は、このようなプレートの収束帯にできている。

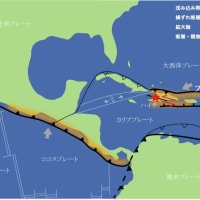

8.火山島ハワイ Hot Spot

プレートの衝突でできる火山は、プレートの摩擦熱が熱源であり、深さは200km程度である。これに対し、Hot Spotは500~1000kmの深い位置のマグマが熱源である。

100万~1000万年間の火山活動をしてから、数100万年間活動を休止する。そして再び十分な熱源を蓄えてから激しい火山活動を続ける。ハワイは造山帯に属していないから、Hot Spotといわれる。

熱源からマグマが上昇する時、海洋プレート(太平洋プレート)を突き破り、海面に噴出する。火山島ができる。活動中の火山島も、活動終了の島も、太平洋プレートとともに移動する。

ハワイ諸島は活動(噴火)・休止(移動)のくり返しでできた島であり、東端のハワイ島は現在火山活動中である。西ほど古く、カウアイ島やオアフ島では火山活動は終わった。

ハワイ諸島は日本の方向に向かって移動している。ハワイの珊瑚礁が石灰岩になって、日本国内に存在している。現在のハワイ諸島も、8000万年後には、日本海溝に沈み込まなかった島だけが、日本に衝突し、付加体となる。現在の日本の石灰岩地帯は、太平洋プレートかフィリピン海プレートに運ばれた珊瑚礁である。

9.再隆起した山脈 天山山脈と飛騨山脈

数億年前の山地が侵食された例として天山山脈や飛騨山脈がある。

天山山脈は古期造山帯として形成された山脈だが、強く侵食されてタクラマカン砂漠に埋もれた。

しかし、インド大陸がユーラシアプレートと衝突した時、ヒマラヤなどの新期造山帯とともに再隆起した。1000万年以上をかけて現在の山脈になった。

天山山脈の遠望はヒマラヤ山脈のような新しく険しい山体だが、近づくと、砂漠の砂を積み上げた、レンガ細工のようなもろい山脈である。

日本の北アルプス(飛騨山脈)は一度は侵食されて消えた山脈だが、500万年前からにユーラシアプレートと北米プレートが衝突して互いに押し合うようになると、ユーラシアプレート北東端にあった飛騨山脈が隆起した(200万~150万年前)。

赤石山脈は南アルプス。南からのフィリピン海プレートにより、駿河湾の赤泥が押し上げられてできた。100万~現在の新しい山脈である。

10.まとめ

山地・山脈が高くなった合理的説明は、プレートテクトニクスで可能になった。プレートテクトニクスの考えが定着するまで、紆余曲折があったが、現在はほぼ間違いのない学説となった。

21世紀の現在も、プレートテクトニクスに懐疑的な立場の専門家も少数だが存在する。

プレートテクトニクスの学問的集積が進んで、将来、この学説を覆すのは難しく、多分、人類の常識としてDNAに刻み込まれであろう。

山地は花崗岩を主体とする軽い岩石からできている。侵食谷ができて山体が軽くなると、軽くなった分だけ山地は隆起する。

つまり、侵食作用が山地を高くする。侵食作用で壮年期の山地は、老年期の山地に移行しない。

侵食によって壮年期の山地が水平の老年期の山地になるまで侵食されるためには、気候の変化とか、プレートの移動方向の変化などの、大きな事件が必要であった。

山地の隆起を厳密に説明するためには、アイソスタシー、大陸プレートの密度、海洋プレートの密度と移動速度、河川の侵食能力なども考慮しなくてはならない。

山地・山脈がなぜ高くなるのかは推測がつくが、どれだけ高くなるのか、正確な数値シミュレーションは困難である。

実はもう一つ、山地ができる理由がある。それは山が比重の軽い大陸プレート、主として花崗岩質のプレートからできているからである。海洋プレートは重い玄武岩であり、大陸プレートの下に沈み込んでいる。山地の高いのは、軽い岩石からできているからである。海が低いのは、海底の岩石が重いからである。つまり、地球の中心に向かっては、大陸(大陸プレートとその下の海洋プレート)と、海洋(海水+海洋プレート)が同じ重さなのである。これはアイソスタシーといわれる考えであり、大きな山脈の形成理由としては合理的な説明であろう。