温暖湿潤気候 Cfa

人間生活にほどよい気候だが、夏は最暖月平均気温が22℃を越え、高温多湿である。春夏秋冬、明確な季節区分ができる。

最寒月平均気温には-3℃~+18℃の広い幅がある。日本では那覇から、函館あるいは統計年によっては青森市までである。日本の多雨は、積雪・梅雨・台風のいずれかである。

1月、青森の市街地は生活道路の除雪に追われ、農村ではリンゴの枝落とし作業に追われている時、沖縄では早咲きの桜が満開で、桜祭りが始まる。

最寒月の平均気温では、青森-3℃、沖縄が17℃である。温暖湿潤気候Cfaは中緯度大陸東岸の気候として、とひまとめにされいるが、最寒月平均気温には大差がある。

夏の降水量も、インドのモンスーンと台風の影響が強い沖縄が圧倒的に多い。冬でも、青森より沖縄の方が多い。Cfaの気候は、南北では大きな差がある。

※ 沖縄では1月に桜まつり。

※ 雪におおわれた青森港。かつての青函連絡船八甲田丸。

日本海側の気候 Cfa

新潟県上越市高田は、冬の降雪量が多いため、気温・降水量の季節変化では夏が少ないようなので、地中海性気候Csと間違いやすい。しかし、最少雨月降水量が50mmであり、植物の生育には十分な雨量であり、ケッペンの定めた乾季とはならない。夏も雨季なのである。

高田に乾季は存在せず、年中多雨である。Csと判定せず、植生からCfaと判断する。

1936年、ケッペンは高田のような場合を想定し、[地中海性気候は最少雨月降水量が30mm未満を乾季とする]と付け加えた。高田の最少雨月は50mm程度だから、乾季とはならない。

雁木

高田(新潟県上越市)には雁木が残っている。雁木とは、冬、豪雪地域の商店街は、雪道でも買い物客が訪れやすいように、自分の店の軒先を通路側にのばし、店の一部を通行路として通行人に開放したものである。多くの店が協調し、屋根付の、買物客用通行路を建設した。

一般に雁木(がんぎ)といわれるが、青森県黒石市ではコミセと呼ばれている。1960年頃までは積雪地帯の地方商店街で流行した。17世紀からつくられた。現在は、自動車道路に地下水を流す融雪道路方式が普及し、商店街からは雪道から開放された。

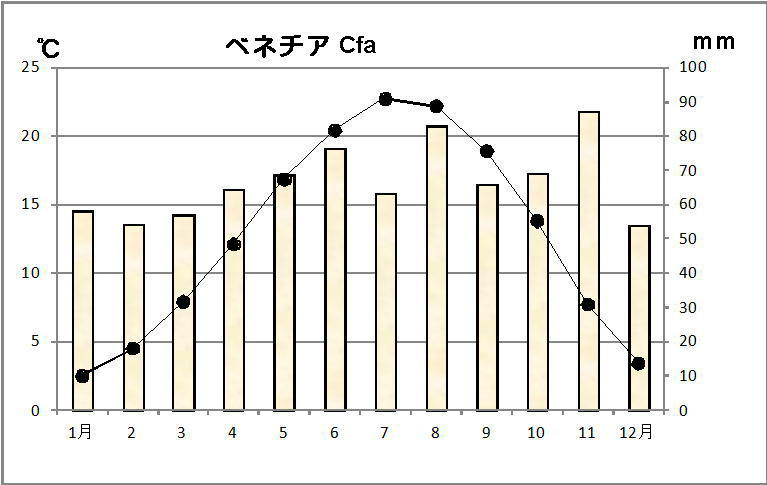

ベネチア(イタリア)の気候 Cfa

ベネチア(イタリア)の気候 Cfa

イタリアは地中海性気候のイメージが強いが、地中海性気候はイタリア半島の海岸地域だけである。北部ポー川流域の平野は、西岸海洋性Cfaまたは温暖湿潤気候Cfbである。ベネチアは日本と同じ温暖湿潤気候Cfaである。

北上する亜熱帯高圧帯がイタリア北部には達しないため、夏の降水量が多い。ベネチアはラグーン上に人工的につくられた都市である。

ベネチアは5世紀にゲルマン民族に追われたローマ人のつくった都市が起源である。その後も流入する人々が都市を拡大し、面積412km²の都市ができた。ラグーン囲まれた島の都市なので防御しやすい。同じラグーンのベネヴェネツィア島(5.17km²)にも都市がつくられた。

いずれも土台には松の木を切れ目なく打ち込んで、頑強な基礎をつくって石造建築の都市を都市を建設した。

市街地を蛇行するカナルグランデの水上バスと、路地の細い水路をゆっくり見物する観光用ゴンドラとがある。ベネチアまでは、ローマからヨーロッパ鉄道が走り、大勢の観光客を高速で運ぶ高速大型モーターボートが増え、騒音、環境、事故の問題が大きくなった。

冬の1月2月には、アフリカのサハラ砂漠から地中海を越える南風「シロッコ」が、高潮「アクア・アルタ」をつくり、「水の都」を襲う。市街地の浸水はほぼ毎年発生し、対策と古都の景観維持との関連で、大きな問題になった。高潮の背景には、温暖化による海面上昇、地下水の汲み上げによる地盤沈下がある。傾いた建物が中心部には少なくない。ベネチアでは海面上昇と地盤沈下で、海水面が1年に4ミリ高くなっている。高潮の被害をなくすためには、ブロックで防ぐことになるが、ベネチアの歴史的景観が損なわれないような工夫がもとめられている・また古い建物の修理やメンテナンスにも多額の費用がかかる。一方では、ベネチアの建物を観光資源として残し、住まいはベネチアの外に求める市民が増加している。