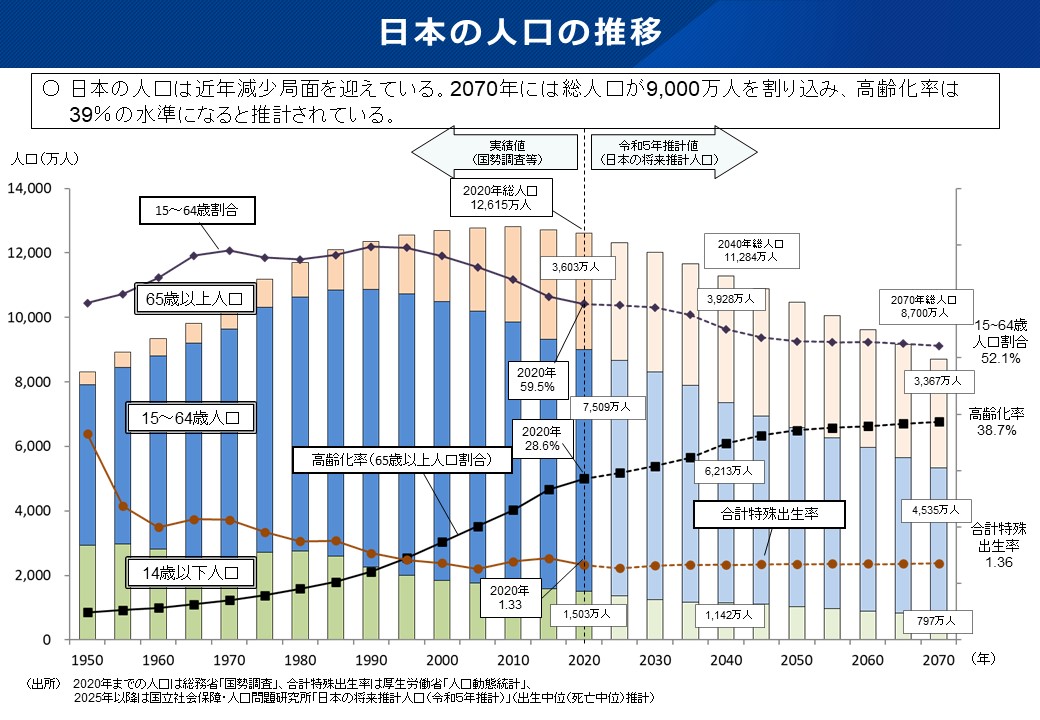

厚生労働省 我が国の人口について 2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になると推計されています。縮小する社会の構造的な変化を今読まないと

人口の推移、人口構造の変化

また、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。

諸外国と比較しても、日本における少子高齢化の動きは継続しており、今後も、人口の推移や人口構造の変化を注視していく必要があります。

- 2050年にかけての日本は、人口動態において経済・社会構造の新たな局面を迎える。それは「5つの変化」として捉えられる。本稿では、この変化の行方と課題をデータと共に俯瞰する。

- 地方が変わる。地方では、出生率の低下と都市部への人口流出が進行し、1万人未満の小規模自治体が増加する。「肩車型」から「天秤棒型」へと移行する自治体も出てくる。医療、介護、教育、インフラ整備など、住民生活に不可欠なサービス提供の制約や、自治体運営の困難さが予想される。

- 家族が変わる。少子高齢化、未婚化により、単身高齢者世帯、特に女性の単身高齢者世帯が増加する。2050年には65歳以上の単身世帯が全世帯の約2割を占め、特に女性が多くなる。貧困、医療費負担の増加、孤独、孤立などのリスクが高まる。

- 働き手が変わる。生産年齢人口の減少に伴い、労働力人口は減少に転じる。2023年には6925万人であった労働力人口は、2050年には6287万人程度まで減少すると予測される。特に2030年代は、団塊ジュニア世代の高齢化が進み、労働力不足が深刻化する。自動化や省力化が進む中で、労働集約的な産業は変革を迫られる。

- 社会保障が変わる。特に介護分野において、深刻な人手不足が懸念される。2050年には122万人の介護職員不足が推計される。賃金水準や労働条件が民間より抑制されがちな社会保障サービスでは、人材確保が一層困難となる。少ない人員でサービス提供を可能にする抜本的な見直しが必要となる。

- 需要が変わる。高齢者向け市場は拡大する一方で、若年層向け市場は縮小する。人口構造の変化は、需要構造にも大きな影響を与える。具体的には、介護、医療、健康食品など高齢者向け市場が拡大し、教育など若年層向け市場が縮小する。人口ボリュームゾーンの後期高齢者入りはマクロの消費を減少させる可能性も。

- 日本は大きな課題に直面するが、先進国にとって人口減少、少子高齢化は共通課題。その経験やソリューションは他国にとっても大いに示唆を持つだろう。人口減少は「危機」である一方、「機会」であるという発想も求められる。

自治体の半数が消える!? 「人口減少社会」で、故郷が''暮らせる場所''であるためには? | サストモ - 知る、つながる、はじまる。

2023年、初めて全都道府県で日本人の人口が減少。

日本の人口は、2070年には現在の7割以下となる8,700万人にまで激減すると予測されている。

人口減少は出生率の低さによるものだが、改善される見込みは薄く、年間出生数は2016年にはじめて100万人を切り、2022年には80万人を割った。その一方で、2042年に65歳以上の高齢者数はピークを迎えると言われている。

地方に目を向けると、状況はより深刻だ。全国には1,741の市区町村があるが、少子高齢化や都市部への人口流出によって、2040年には全国の自治体の半数が消滅の危機であると言われている。

筆者の生まれは、秋田県の沿岸部に位置する能代市。少子化と高齢化が深刻で、65歳以上の高齢者が41.8%を占める。

一方で、日本海に注ぐ米代川や、海岸沿いに連なる「風の松原」など、美しい自然が人々の暮らしに入り込んだ地域でもある。

そんな故郷が、近い将来、人が豊かに暮らせない場所になってしまうかもしれない。

過疎地ではすでに、商店の閉鎖による買い物難民、空き家の増加による治安悪化、人の手入れが届かなくなったことによる自然災害などが問題になっている。人口減少が進めば、人々の暮らしに関わる問題が一層、表面化していくだろう。

人口減少社会でも、故郷が住み続けられるまちであるためにできることを考えたいと、人口問題や地方創生に関わる有識者に話を聞いた。

人口減少が地方にもたらす、働き手不足と利用者不足によるインフラ・サービスの衰退

人口減少社会は、地方の暮らしをどのように脅かすのだろうか?

地方の暮らしに起こっていること・これから起こりうることを、 人口約5万人の秋田県能代市の例から見つめてみたいと、能代市議・鍋谷暁さんに話を聞いた。

鍋谷さんは、人口減少が進むことによる喫緊の課題は、働き手不足だと指摘する。