今年8月上旬に降った大雨の影響で滋賀県長浜市を流れる高時川が氾濫しましたが、「霞堤」という伝統的な治水方法で被害の軽減に成功していました。しかし、この治水方法によって、農地に水が誘導されて畑が浸水して農作物に甚大な被害をあたえました。この件に関して一切の補償をしてくれないという行政の対応に農家は困惑しています。

“計画的な治水方法”で農地が浸水…甚大な被害を受けた農作物

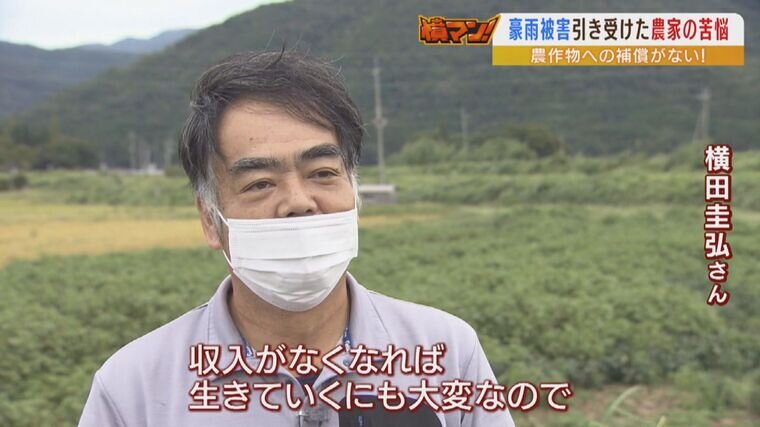

滋賀県長浜市。米の収穫シーズンを迎えて農家は大忙しです。ただ今年は例年とは事情が違うようです。9月21日に長浜市で農園を営む横田圭弘さんに話を聞きました。横田さんは農薬をできるだけ使わずに米や野菜を作ることにこだわっています。しかし今年、横田さんが育てた米などの農作物は豪雨により甚大な被害を受けました。

(横田圭弘さん)

「色はあんまりよくないですね。黒っぽい色。穂に実が実っていないですよね。ペっちゃんこで泥かぶっている」

今年8月4日~5日にかけて長浜市で猛烈な雨が降りました。雨の量は例年の8月の約1か月分。これにより高時川が氾濫しました。溢れた水で周辺の農地などが浸水。しかし、この川の氾濫の一部は実は“計画的なもの”だったのです。

現場を見てみると堤防が途切れていることがわかります。これは堤防をあらかじめ途切れさせておく『霞堤』という治水工法です。大雨などで川の水が増水した際、ここから水を逃がして水位を下げる役割などを果たします。高時川沿いには4か所の霞堤があり、そのうちの1つは横田さんの農園の目の前にあります。

(横田圭弘さん)

「いったんここで堤防自体が切れていますね。今、畑があるんですけど、ここから水が入ってくる状態になっています。これが霞堤ですよね」

<iframe id="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_0" tabindex="0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_0" width="728" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" aria-label="Advertisement" data-load-complete="true" data-google-container-id="2"></iframe>

この霞堤により大雨などの際に川からあふれ出た水は横田さんの農地に誘導されます。今年8月の豪雨ではこの霞堤が機能を発揮して、横田さんの農地より下流で住宅の被害は出ませんでした。

(横田圭弘さん)

「下流にも毎年避難命令・避難指示が出る所に同級生とか住んでいるので。いつもそういうことがある度に心配はしますので、よかったと思いますね」

一方で横田さんの農地は約3分の2が水に浸かり、米の3割が実りませんでした。これから収穫の時期を迎える大豆も…。

(横田圭弘さん)

「大豆が全部死んじゃって。茎だけ残っている状態ですね」

流れ込んだ土砂は今も堆積していて畑はひび割れたような状態になっていました。この土砂の影響で大豆の約6分の1が枯れてしまったといいます。

(横田圭弘さん)

「700万円くらいは被害にあっているんちゃうかなと思います。つらいですね」

行政からの補償は一切無し…市議会で議題に上がるも言及されず

横田さんの農園は5年前の台風でも浸水して約100万円の損害が出ました。しかし被害にあった農作物について行政からの補償は今回も含めて一切無いといいます。

<iframe id="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_1" tabindex="0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_1" width="728" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" aria-label="Advertisement" data-load-complete="true" data-google-container-id="3"></iframe>

(横田圭弘さん)

「当然浸かるという前提で下流のためにやっているので、当然補償は何かしらあってもいいと思いますし、してほしいですね」

<iframe id="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_2" tabindex="0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_2" width="728" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" aria-label="Advertisement" data-load-complete="true" data-google-container-id="4"></iframe>

こうした思いを持っているのは横田さんだけではありません。

(山内美和子さん)

「今回も濁流が川から流れてきて、大きな木が流れてきて。一面水浸しになった」

長浜市で兼業農家をしている山内美和子さん。山内さんの農地も高時川沿いの霞堤の近くにあり、今年8月の豪雨で浸水。この影響で生育が悪い未熟米が去年の3倍に増えました。今後、農家を継ぐ人たちのためにも補償は必要だと訴えます。

(山内美和子さん)

「子どもたちが将来お米を自分たちで作って食べてやっていくためには、自然災害はもっともっと増えていくと思うので、そういう時に助けてもらえるような制度がないといけないんじゃないかな」

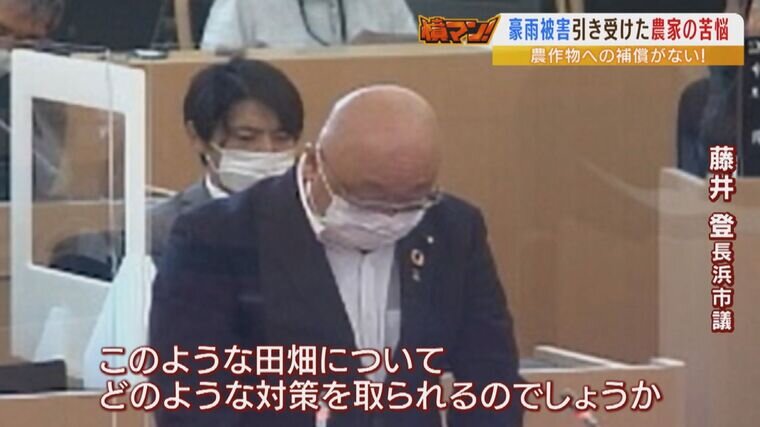

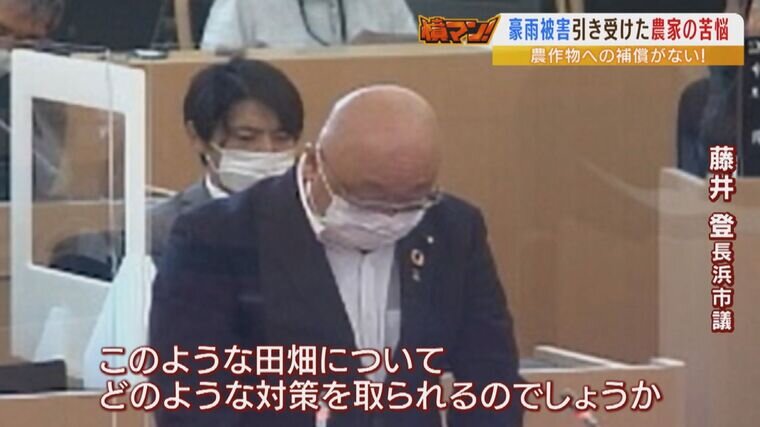

豪雨で大きな被害を被った霞堤近くの農家たち。9月7日に行われた長浜市議会でもこの問題が議題に上がりました。

<iframe id="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_3" tabindex="0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_3" width="728" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" aria-label="Advertisement" data-load-complete="true" data-google-container-id="5"></iframe>

【長浜市議会の様子 9月7日】

(藤井登長浜市議)

「霞堤や周辺の田畑を含め、かなりの被害が出ました。このような田畑についてどのような対策を取られるつもりかお伺いします」

(長浜市 横尾仁産業観光部長)

「農地に流入した土砂の撤去につきましては、被害状況が広範囲で甚大であるということですので、復旧作業に取り組んで参りたいと考えています」

長浜市側は土砂の撤去を行うとした一方で、農作物の補償については言及しませんでした。

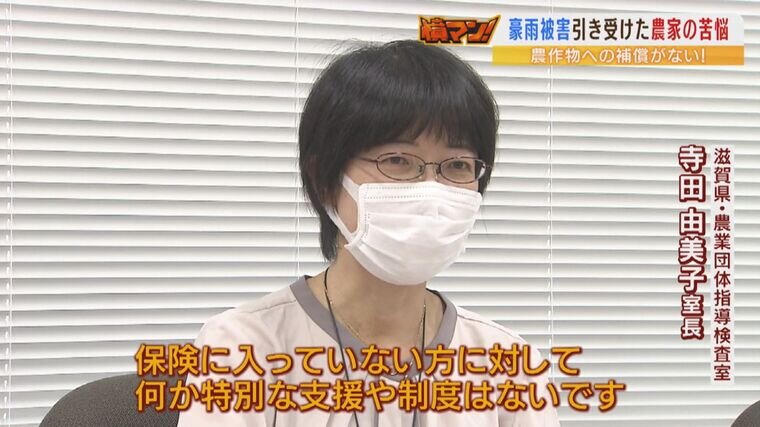

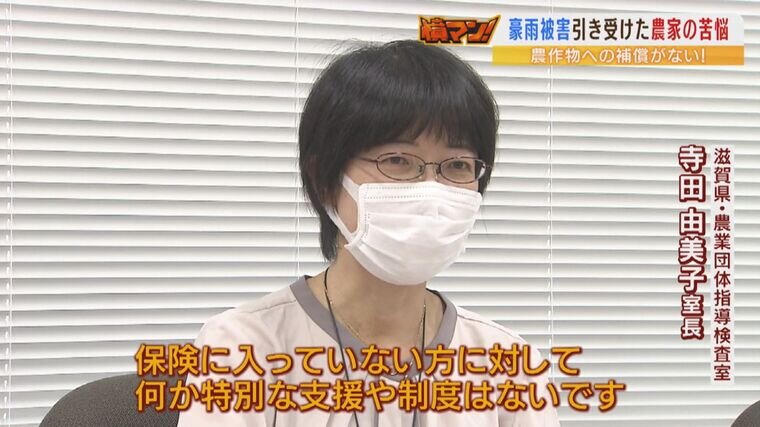

県の担当者「保険に入っていない方に対して特別な支援などはない」

豪雨の際に犠牲を払った農家を助けられないのか。滋賀県の担当課に取材班が聞きました。

(滋賀県・農業団体指導検査室 寺田由美子室長)

「農作物については農業者の方がご自身の経営判断として保険に加入していただく中で災害に備えていただくという考え方が基本であると考えております。保険に入っていない方に対して何か特別な支援という制度はないです」

保険に加入するなど農家自らリスクを回避するしかないといいます。

<iframe id="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_4" tabindex="0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/83555300,21718239968/mainichihousou/MBS/jp_mbs_pc_tokushuarticle_inarticle_4" width="728" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" aria-label="Advertisement" data-load-complete="true" data-google-container-id="6"></iframe>

(滋賀県・農業団体指導検査室 寺田由美子室長)

「(Q任意で保険に入っていないと補償されないというのはどうなんだろうと思われている農家さんもいますが?)えっ、それは…」

農家の負担が重すぎると記者が食い下がると別の担当者が答えることになりました。

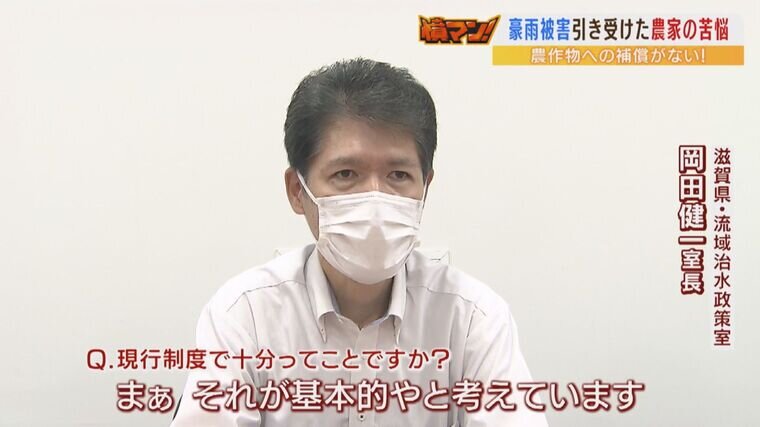

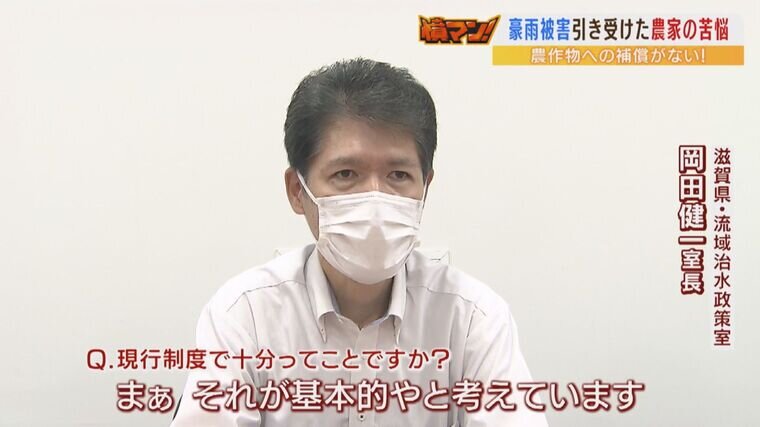

(滋賀県・流域治水政策室 岡田健一室長)

「公のお金として補償するということになると、公益上の必要性などの整理が必要だと思いますし。今お答えできるのは、現行の保険制度を活用していただくことが基本だというところまでしかお伝えできないので。(Q現行制度で十分?)まあそれが基本やと考えています」

滋賀県は最後まで『農作物の被害は農家の自己責任』という姿勢を崩しませんでした。

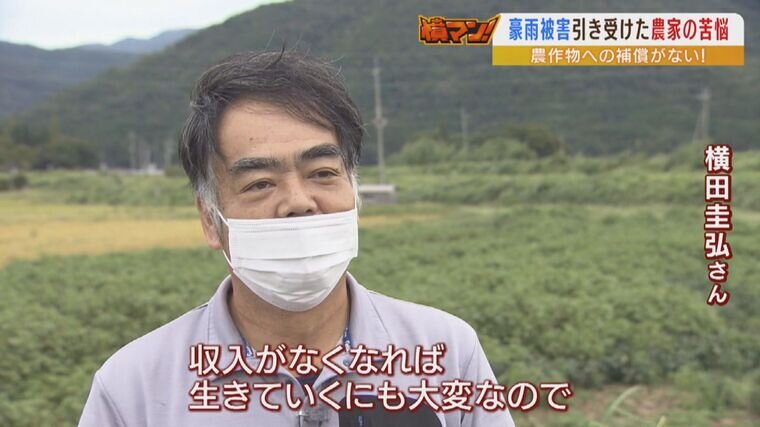

「収入がなくなれば生きていくにも大変」

水害を防いだ一方で手塩にかけた農作物を奪った霞堤。横田さんは今も割り切れない思いを抱えています。

(横田圭弘さん)

「もしも霞堤がなくて人の生命にかかわることがあるのであれば仕方ないかなという思いもありますけど。なんとも複雑な心境ですよね。収入がなくなれば生きていくにも大変なので」

霞堤近くの農家にだけ負担を押し付けている現実。再び豪雨被害が出る前に農家を救う制度を設けるべきではないでしょうか。