大津市長選、現新一騎打ちの公算大 「盛り上がりに欠ける」と懸念も [滋賀県]:朝日新聞デジタル (asahi.com)

来年1月21日に投開票される大津市長選。新顔で元滋賀県議の成田政隆氏(49)と、現職の佐藤健司氏(50)

大津市長選、現新一騎打ちの公算大 「盛り上がりに欠ける」と懸念も [滋賀県]:朝日新聞デジタル (asahi.com)

来年1月21日に投開票される大津市長選。新顔で元滋賀県議の成田政隆氏(49)と、現職の佐藤健司氏(50)

1月9日(火) 【しんぶん赤旗】 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地方首長&議員選挙勝利 マイナンバーカード・原発・防衛費増額反対・消費税減税・脱ダムで政権交代を

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

中央委員会の機構と人事(第28回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

志位和夫さん (@shiikazuo) / Twitter委員長

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter副委員長・政策委員長

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

メールアドレス info@jcp.or.jp

ファクス 03-5474-8358

電話 03-3403-6111

「しんぶん赤旗」購読を申し込みます (akahata.jp)

しんぶん赤旗電子版 | TOP (akahata-digital.press)

※2019年10月以降も月額3,497円でご利用いただけます。

しんぶん赤旗電子版 | お申込みの操作方法 (akahata-digital.press)

しんぶん赤旗さん (@akahata_PR) / Twitter

しんぶん赤旗日曜版🚩さん (@nitiyoutwitt) / Twitter

「赤旗」販売スタンドマップできました (jcp.or.jp)

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

宣伝力が弱い共産党(本部と地方)を陰から応援します

↓

Xアカウントを登録する方法とXアカウントを作成する方法 (twitter.com)

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

能登半島地震で被災されたみなさまへ

「しんぶん赤旗」日刊紙の紙面をご覧いただけます

液状化 噴出泥30センチ超/新潟の地震被害 武田・平氏が調査

核禁条約参加の政府を/非核の会が新春シンポ

新しい時代築こう 二十歳のつどい 共産党が宣伝/希望の社会一緒に/札幌で紙氏

新しい時代築こう 二十歳のつどい 共産党が宣伝/自民政治変えよう/埼玉・川口で梅村氏

新しい時代築こう 二十歳のつどい 共産党が宣伝/高学費を無償化へ/横浜ではたの氏

新しい時代築こう 二十歳のつどい 共産党が宣伝/防災予算拡充こそ/広島で大平氏

人々の幸せへ働く党/集いで質問次々 小池氏語る/東京・品川

ガザ 最悪の人権侵害/欧州各地 停戦求め行動/“パレスチナ解放を”

税金 能登の被災者に/大阪 カジノあかん、女性デモ

![]() ジェンダー平等/すべての人により良い未来を

ジェンダー平等/すべての人により良い未来を

![]() きょうの潮流/「核実験被ばく者を“数”でなく、一人ひとりの人生を記録したい」…

きょうの潮流/「核実験被ばく者を“数”でなく、一人ひとりの人生を記録したい」…

能登半島地震で被災されたみなさまへ

「しんぶん赤旗」日刊紙の紙面をご覧いただけます

能登地震・裏金問題 対策示す/NHK「日曜討論」 志位委員長が出演

安倍派 池田議員ら逮捕/秘書と共謀 4800万円虚偽記載容疑/「信頼回復」いうなら 証人喚問で真相究明を

雪の中、水運び/石川・羽咋

能登半島地震1週間/避難所乏しい食 排せつ物“保管”/要望聞き改善求める/石川 輪島で被災の鐙史朗 共産党市議

2024年 日本共産党は政治にどう臨む/NHK「日曜討論」 志位委員長の発言

能登半島地震1週間/ブルーシートも枯渇/藤野・平氏が被災者聞き取り/新潟 上越・糸魚川の2市

震災あっても維新 万博に固執/経済界からも懸念の声

能登地震 被災者に食料を水を/福島の女性「頑張って」/党石川県委

政治一緒に変えよう/はたやま氏ら 新成人祝う/札幌

避難生活 環境劣悪/硬い床で就寝 今日もパン1個/教訓いかし命守る手立てを/能登・被災地

![]() 成人の日/希望ある未来ともにつくろう

成人の日/希望ある未来ともにつくろう

![]() きょうの潮流/毎年恒例の「今年の漢字」。昨年、最も多かったのは「税」…

きょうの潮流/毎年恒例の「今年の漢字」。昨年、最も多かったのは「税」…

能登半島地震で被災されたみなさまへ

「しんぶん赤旗」日刊紙の紙面をご覧いただけます

石川・珠洲ルポ/「助けて」に耳澄ます

震災救援・政治資金問題・「希望の政治」大いに語る/BS番組で志位委員長

米議員200人「停戦を」/ガザ巡り大統領に行動求め書簡

能登半島地震/納税期限など柔軟に/小池氏事務所 国税・金融庁に要請

能登地震救援 党候補先頭に被災者支援/「助けてあげて」と募金次々/群馬・高崎 呼びかけに真顔で応え

能登地震救援 党候補先頭に被災者支援/「助けてあげて」と募金次々/北海道旭川 少しでも力になりたい

「党旗びらきあいさつ」を力に党勢拡大の飛躍の中で党大会を迎えよう/1月6日 「大運動」推進本部

総選挙・市議選勝利へ/山添氏「自民政治変えよう」/茨城・取手

米軍基地強化にノー/山口・岩国市長選 米重氏事務所開き

金沢も断水続く/復旧不透明 党議員ら要望聞き取り

![]() 能登半島地震/一刻を争い命救う支援総力を

能登半島地震/一刻を争い命救う支援総力を

![]() きょうの潮流/竜は水をつかさどる神です。このため竜の伝説は湖や池に…

きょうの潮流/竜は水をつかさどる神です。このため竜の伝説は湖や池に…

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 2020年の国勢調査を基に2050年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、50年後には日本の人口が半分に

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、50年後には日本の人口が半分に、100年後には4分の1に

2021年10月 18、少子化問題(2021総選挙/各分野政策)│各分野の政策(2021年)│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

国民のくらしを支え、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少子化の克服を

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間

国立社会保障・人口問題研究所は、このたび「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」をまとめましたので公表します。

この推計は、将来の人口を、都道府県別・市区町村別に求めることを目的としたもので、令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間について、男女・5歳階級別に推計しました。今回も前回同様、市区町村別の推計を行い、その結果を合計して都道府県別の人口を得ました(ただし、福島県「浜通り地域」に属する 13 市町村(いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)については、それらの市町村をまとめた地域をひとつの地域(「浜通り地域」)として推計しました。

推計の対象は、令和5(2023)年12月1日現在の1,883 市区町村(福島県「浜通り地域」の13 市町村を除く769 市、736 町、180 村、および東京23 区(特別区)、20 政令指定都市の175区)と福島県「浜通り地域」の計1,884 地域です。なお、今回の推計値の合計は、「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(出生中位・死亡中位仮定)の値と合致します。

第49回 衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)

第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)

総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)

衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK

【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)

衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)

特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)

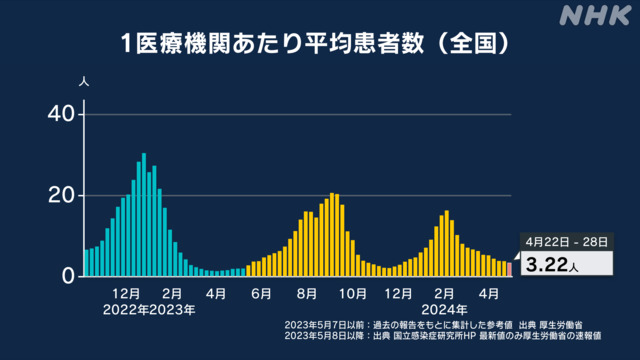

毎日の必須情報でした→感染症の実態報告をいつ元に戻すのか→野党政権に交代しか無い】5月9日 厚労省 新型コロナ 毎日の死亡・重症者数発表はきょうが最後に | NHK | 新型コロナ 国内感染者数

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

令和5年4月27日公表(令和5年9月15日時点更新)

新型コロナウイルスの5類移行に伴う「全数把握」の終了にあわせて、毎日行われてきた厚生労働省の全国の感染者数の発表は8日が最後となり、死亡者と重症者の数については、1日遅れで取りまとめられてきたため、9日が最後の発表となりました。

今後は、感染者数については、全国5000の医療機関が1週間分を翌週にまとめて報告する「定点把握」に変わり、厚生労働省の発表は週1回、毎週金曜日に行われ、初回の発表は5月19日に予定されています。

また、死亡者の数については、今後は「人口動態統計」をもとに動向を把握する方針で、厚生労働省は、死亡者の総数がまとまるのは2か月後、詳しい死因別の死亡者の数までまとまるのは5か月後になるとしています。

一方、医療ひっ迫の状況や重症化の傾向などを把握するため、すべての医療機関からの報告をもとに週1回行っている「入院者」と「重症者」の数の公表は、今後も続けるということです。

新型コロナウイルス 都道府県別の感染者数・感染者マップ・「定点把握」の感染状況データ|NHK特設サイト

12月18日(月)から12月24日(日) 新型コロナウイルス 都道府県別の感染者数・感染者マップ・「定点把握」の感染状況データ|NHK特設サイト

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、2023年5月8日(月)に「5類」に移行したことに伴い、新型コロナの感染状況を示すデータは、これまでの「全数把握」から、全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。

「定点把握」のデータの発表は、2023年5月19日(金)から始まりました。2024年1月4日(木)に発表された以下のデータは「12月18日(月)から12月24日(日)までの1週間に確認された1医療機関あたりの感染者数の平均値」となります。

地図上の都道府県をクリックすると、「都道府県ごとのデータ」や「地域のニュース」がご覧いただけます。

2024年1月4日 発表

※「定点把握」のデータは、毎週、日曜日までの1週間に確認されたデータが、金曜日に厚生労働省から「速報値」として発表されます。その後、詳しく確認が行われたデータが、翌週火曜日に国立感染症研究所から発表されます。

| 全国 | |

|---|---|

| 2023年12月11日〜12月17日 | 4.15人 |

| 2023年12月18日〜12月24日 | 4.57人 |

厚生労働省は、今後の感染者数の推移を過去のデータと比較できるようにするため、2022年10月から2023年5月7日までの「第8波」を含む感染状況のデータを、「定点把握」で集計し直し、参考値として発表しました(青色の棒グラフ)。以下のグラフでは、この過去の参考値(青色の棒グラフ)と、2023年5月8日以降の最新の「定点把握」の数値(黄色い棒グラフ)を、便宜的に同じ画面内に連続して表示しています。

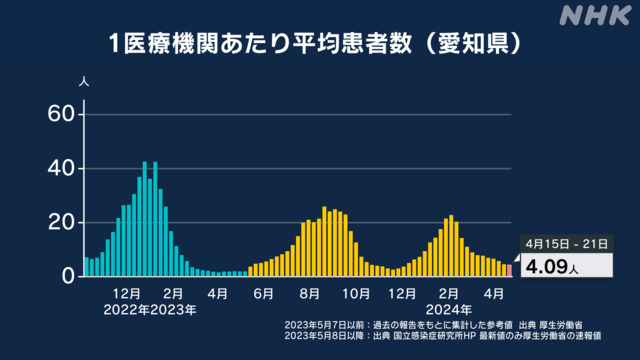

【愛知県】新型コロナウイルス感染者数・死者数の推移・累計グラフ:最新ニュース-NHK

12月18日(月)から12月24日(日) 【愛知県】新型コロナウイルス感染者数・死者数の推移・累計グラフ:最新ニュース-NHK

愛知県の新型コロナウイルスの感染状況のデータです。名古屋市など愛知県の新型コロナ関連最新ニュースもお伝えしています。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、2023年5月8日(月)に「5類」に移行したことに伴い、新型コロナの感染状況を示すデータは、これまでの「全数把握」から、全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。

「定点把握」のデータの発表は、2023年5月19日(金)から始まりました。2024年1月4日(木)に発表された以下のデータは「12月18日(月)から12月24日(日)までの1週間に確認された1医療機関あたりの感染者数の平均値」となります。

| 愛知県 | |

|---|---|

| 2023年12月11日〜12月17日 | 6.09人 |

| 2023年12月18日〜12月24日 | 7.06人 |

厚生労働省は、今後の感染者数の推移を過去のデータと比較できるようにするため、2022年10月から2023年5月7日までの「第8波」を含む感染状況のデータを、「定点把握」で集計し直し、参考値として発表しました(青色の棒グラフ)。以下のグラフでは、この過去の参考値(青色の棒グラフ)と、2023年5月8日以降の最新の「定点把握」の数値(黄色い棒グラフ)を、便宜的に同じ画面内に連続して表示しています。

2023年7月8日 原発処理水の放出にお墨付き…IAEAは本当に「中立」か 日本は巨額の分担金、電力業界も人員派遣:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

2023年8月21日 【Q&A】ALPS処理汚染水、押さえておきたい14のポイント | 国際環境NGO FoE Japan

【拡散希望→メディアは報じたか+IAEA】2011年4月10日 福島第一、第二原発津波の高さ14-15メートル | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 (jst.go.jp)

東京電力は9日、初めて福島第一原子力発電所、同第二原子力発電所を襲った津波の規模に関する調査結果を公表した。

今なお、被害の応急対応に追われる福島第一原子力発電所では、海水面から14-15メートルの高さまで津波が浸入、海水面から10メートル高い場所に建つ1-4号機の主要建屋(原子炉建屋とタービン建屋)の海側面で4-5メートルの高さまで浸水した。主要建屋の海側、海面から4メートルの高さの敷地に設置されていた海水ポンプは完全に水没した。

福島第一原子力発電所の防波堤は最大5.7メートルの高さの津波しか想定して造られてなく、津波はやすやすと乗り越え、浸水個所はほぼ全域にわたった。

一方、福島第二原子力発電所では、主要建屋が海面から12メートルの高さに建っている。津波は第一原子力発電所同様14-15メートルの高さまで浸入したものの原子炉建屋とタービン建屋は1、2号機の周辺と3号機の南側が2-3メートル浸水しただけで済んだ。海水ポンプは海面から4メートルの高さの海側エリアに設置されていたが、海水熱交換器建屋の中に入っているため、建屋は4メートル浸水したものの海水ポンプの水没は免れた。

福島第二原子力発電所は1-4号機すべてが地震によって自動停止し、一時1-3号機の原子炉除熱機能が失われる事態も生じたが、その後、回復し現在、原子炉はすべて冷温停止の状態にある。

2012.09.11

3・11から1年半以上過ぎても、福島原発事故の「本質」に対する疑問と疑念はいっこうに晴れない。

どう壊れ、破損や障害がどのように拡大・進行して、隣接する4基の原発が、連続して致命的に損壊するという、世界に全く類例のない「同時多発の過酷事故」に至ったのか。

福島原発事故の「骨格と筋道」を、私たちはいまだに全く知らされていない。

2012年7月には政府、国会、民間、それぞれの事故調査委員会の報告が出そろった。容疑者が事件を捜査してみせるという奇怪な構図の東電の事故調も含めて、4つの調査報告が公表されている。残念ながら、4つの事故調報告をいくら読んでも、私の脳に染み付いた黒い疑問は、縮小も消滅もせず、逆に拡大・増殖し始めている。

責任回避の言い逃れに終始している東電の報告書を除けば、他の3つの事故調報告はいずれも、巨大事故の断面をいくつか鋭く切り取ってはいる。しかし、肝心要の事故の本質には迫っていない。これらはみな調査の「結論」とは言い難く、本格的な事故調査の出発点、序章と解釈すべきではないか。

3つの事故調報告を踏み台にして、強力な権限と調査機能を備えた「第2次事故調」を早急に発足させるべきだと思う。チェルノブイリの真実は、強権的な政治とコンクリートで固めた「石棺」によって、半永久的に封印され、世界は教訓と経験をきちんと共有していない。フクシマでもそれを繰り返すなら、日本は旧ソ連以下の秘密国家とみなされるだろう。

4つの事故調の報告に共通して希薄なのは、日本の原発の地理的、構造的、社会的な特性についての基本的な理解である。

日本の原発はみな、白砂青松の海岸線に、比較的コンパクトに集中立地している。欧米の原発は内陸の大河のほとりに、巨大なクーリングタワー(河川水を使って原発の余熱を大気中に逃がす装置)を伴って散在している。日本の原発は発電に使わない余った熱を温排水として海に捨てている。

この小さな列島に、世界で起きるマグニチュード(M)4以上の地震の4割が集中する。とてつもない地震列島である。過去1,000年以上地震の記録がない内陸の安定した岩盤の上、流量の安定した大河のほとりに建つ欧米の原発とは、風景だけでなく、地震・津波などの震災リスクも段違いである。このことを肝に銘じておきたい。

海岸台地の狭隘(きょうあい)な土地に、いくつもの原子炉が軒を連らねる異様な集中立地が、日本の原発の最大の特徴だ。東電が再稼働を目指す新潟県の柏崎・刈羽原発は7基もの原子炉が並び、出力合計で世界最大の原発サイトとなっている。

2007年7月に、同原発が中越沖地震で被災し、大きなダメージを受けた時、国際原子力機関(IAEA)の調査団が、おっとり刀で駆けつけ、海岸から原発サイトに入った。福島第一の巨大過酷事故でも、IAEAの天野之弥事務局長が事故直後の混乱のさなかに、放射線の計測チーム引き連れて急きょ来日した。

核不拡散のためのIAEAによる査察を進んで受け入れ、その活動資金の3割近くを拠出している日本。IAEAの優等生と言われた日本の原発事故に対する、いささか大げさなIAEAの組織的対応の背景には、地震列島の海岸線に集中立地する日本の原発の震災リスクについて、欧米が抱いている厳しい評価があることは疑いない。

原発の集中立地で、原子炉と核燃料というリスク要因の過密な集積が進み、足し算ではなく、掛け算で過酷事故のリスクを高めている。欧米の専門家が抱いていたその危惧が、今回、福島第一で不幸にも的中した。まずは日本的集中立地と4基連続過酷事故の関係を解き明かすのが、事故調査の原点であり、出発点であろう。

海岸の土地の多くは、砂や堆積土で分厚く覆われている。かなり掘り込まないと、原子炉を据え付けられる固い岩盤は現れない。岩盤の位置が低く、原発プラントの設置位置の海面からの高さが十分得られないため、岩盤の上に分厚くコンクリートを流し込み、その上に原子炉を据え付けた例もかなりある。福島第一もそのケースである。

流し込んだコンクリートの塊を、「マン・メイド・ロック=人工岩盤」と呼ぶ。福島第一ではその厚さが7〜8メートルにも及ぶという。メルトダウンして格納容器をも突き抜けたとされる1〜3号機の炉心核燃料が、まだ敷地外にメルトアウトした兆候が見られないのは、この人工岩盤の分厚いコンクリートのおかげかもしれない。まさにけがの功名である。

同じ程度の揺れと津波に襲われた3つの原発、東北電力・女川原発、東電の福島第一、同第二原発を比較すると、連続過酷事故を起こした福島第一は、プラントの設置位置の海抜が2〜4メートルほど低い。厚さ8メートルの人工岩盤をかましてもなお設置位置の海抜は低く、巨大津波に耐える高度は得られなかったということではないか。

3原発の比較で、もう一つ重大な事実は、過酷事故を起こした福島第一の1〜4号機は型が古い上に、みな運転開始が1970年代という老朽原発であることだ。いずれも、配管、炉心の構造物、冷却システムなどの経年劣化や構造欠陥が、何度も指摘されてきた「札付き」の原発である。

東電が米国のGEから直輸入した1号機などは、緊急対応マニュアルのまともな日本語訳もなかったといわれる。大陸の安定した内陸地盤に設置することを前提にしたこの「マークⅠ型」の原発は、設計の基本思想に、地震や津波に対する備えが希薄だとされ、長い配管網の老朽化と震災による破断というリスクが心配されていた。

福島第一原発を含めて、東電は原発の検査データ隠し、トラブルの隠蔽を幾度も繰り返してきた。内部告発によってそれが発覚した2002年に、責任を取って顧問や相談役を辞したのは、公益企業の社会的責任を重視する良心派の歴代社長、会長たちだった。後に残ったのは、「値上げは電力会社の権利」という意識だったということかもしれない。

東電の企業体質からしても、立地条件からしても、炉の構造と機能からしても、福島第一原発事故の大枠は、札付きのハイリスク老朽原発が十分な備えを怠り、予想されていた震災にも耐えきれずに起こした人災事故だと、推し量れる。

現在の電力供給システムでは、老朽原発をできるだけ長く稼働させれば、もうけが大きくなる仕組みになっている。廃炉には膨大な費用がかかる。廃炉を先延ばしにするだけで、相対的な利益は膨らむ。電力会社にとっては老朽電発の稼働は、やめるにやめられない禁断の蜜の味なのである。

集中立地と老朽原発の稼働というリスクは、日本の原発が抱える抜き差しならない「構造」である。地域独占という経営形態と原発の国策民営の存続に不可欠の要件でもある。その構造がもたらした当然の結末として、福島第一の過酷事故が発生したのだとすると、日本には原発ゼロを目指すしか選択肢はないことになる。そうでないことをきちんと証明できれば、原発は抜本的な安全策を施したうえで、電源の選択肢の一つとして今後も残ることになる。

このキーポイントを事故調が集中的に解析していないことは、不可解というしかない。国の政策選択にとって最も重要な問題を避けては、事故調の名がすたる。

すったもんだの末、原発サイトと本社を結ぶ事故当初のテレビ会議のビデオを、東電が公開した。現場も本社も、連鎖事故、もらい事故の拡大を防ぐ手立てがないことを知っていて、そのリスクを外部に知られないよう腐心している様子が読み取れる。

国会事故調は東電に要員撤退計画はなかったという、根拠のない結論を示しているが、ビデオは、事故の連鎖的拡大におびえた経営幹部が、要員の福島第二への退避を明らかに意図していたことを示唆している。700人中数十人の保安要員を残すから「全員」ではないなどという言い訳は通用しない。

福島の過酷事故が実際に連鎖か独立事象なのかは、第二次事故調の解析を待つしかない。ただ、連鎖事故のリスクが一般に知れわたってはまずい「極秘事項」だったことは容易に想像できる。

10数万人の穏やかで安定した日常生活を奪った過酷事故の本質に、科学もジャーナリズムも迫れない国を、民主主義国家と呼べるだろうか。

塩谷喜雄(しおや よしお)氏のプロフィール

岩手県立盛岡第一高校卒、東北大学理学部卒。1971年日本経済新聞社入社 科学技術政策、原子力、先端医療、環境問題、地震防災などを取材。科学技術部次長、筑波支局長、編集委員を経て、99年から論説委員(環境・科学技術担当、1面コラム「春秋」の執筆)、2010年9月末退社。93年に喉頭がん手術のため声帯の4分の3を切除、本人によると天性の美声を失う(旧友の多くは術前術後で大差無しとの評)。治療のため70グレイという大量の放射線を浴びる。趣味は飲酒。著書に「生命産業時代」(共著、日本経済新聞社)、「水を考える」(共著、日本経済新聞社)、「これでいいのか福島原発事故報道」(共著、あけび書房)