「それをあたしに言うために?こんな時間にわざわざ?飲んでるのに車で来たわけ?相変わらずのアホっぷりには呆れるわ・・・。まーとりあえず中、入る?」

理沙は、気分が高揚したとき、こんな感じでマシンガンの銃口から乱射された弾丸のように言葉を放つ。

理沙の声を、随分久しぶりに聞いたように思った。

そういえば、どのくらい会っていないのか。

ここに引っ越してきて何年になる?

「3年くらいやない?悠一、引っ越し手伝ってくれたの以来よ、多分。」

いや、3回目やな。

「そやったかな?」

2回目でも3回目でもどうでもいいのだが、理沙がそれを全く意に介していなく、翻って自分ははっきりと覚えているのが癪に障った。

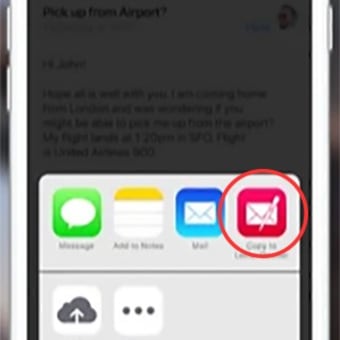

崇と二人で、理沙の新しいパソコン(アップル社が作っている例の何か特別なモノらしいヤツ)を見に来たのだ。

多分、それが2年前とかそれくらいだろう。

それ、買ったのいつ?

そう聞こうと思って、言葉を飲み込む。

そんな話を振ったら、ガラステーブルの上に置いてある銀色のノート型パソコンについての話を、軽く1時間は聞かされるハメになる。

『パソコンじゃないの。マックよ、マック。』とか。

ああそうだ、マックだ、マッキントッシュだ。

懐かしいな。

部屋は変わっていても、絵の具の匂いと理沙の生活の匂いが混ざり合った、あの頃と変わらない空気が、そう思わせるのかも知れない。

「良かったやん、崇。あの子が選ぶくらいやし、多分おとなしくて、かわいらしい子なんやろな。あと、メガネ!メガネかけてない?どーなん?」

突っ込みどころ多すぎやわ。まず、30手前の男を「あの子」は可笑し・・・

「ねーメガネは?その子、メガネかけてるん?」

・・・いや、どうやったっけ?ちょっと覚えてないんやけど。

「悠一は、ホントに使えん子やなぁ。」

我が子を諭す母親を真似た口調に、思わず笑ってしまった。

しばらく振りに使った顔の筋肉が、引き攣って軽く痛みを感じる程、こみ上げてくる感情をそのまま顔に出してしまっていた。

理沙だ。間違いなく、あの頃のままの理沙だ。

オレたちにハグの習慣があったら、「懐かしいよ!」とか何とか言いながら、大きく手を広げて理沙の腕ごと抱きしめるところだ。

でも酔っていてすら、そんな恐ろしいことがオレにできる筈もない。

理沙がオレを拒絶するあの顔は、もう二度と見たくない。

崇って、メガネフェチやもんな。でもたしか、コンタクトやなかったかな、真希ちゃん。

コンタクトレンズを使っているかどうかなんて知っているはずがない。でまかせでそう言ったのだ。

わざわざそんな嘘を言う必要などある筈がないのに、どういう訳だか、口を突いて出た。

ちなみに、実際に中道真希はコンタクトレンズを使っているんだということを、後に崇に教えてもらった。

「ふーん。まきちゃんてゆーん。じゃあ、その子の家に遊びに行って、まきちゃんがコンタクト外して家メガネかけたりなんかしたら、崇、それだけで鼻血出して口まで真っ赤になるんやない?」

アハハというよりは、ガハハに近い笑い方で、理沙は楽しそうに笑った。

何かの気持ちを隠そうとして無理していると思ったのは、オレの思い過ごしだっただろうか。

理沙が冗談を言うのはよくあることだ。

でも、話の組み立て方に何となく違和感を感じたのだ。

崇に彼女ができたことを聞いて、動揺を宿した目を見られたくないから、目を閉じて笑っていたんじゃないのか。

肝心な時、理沙はいつも上手に自分の気持ちをすり替えて表現する。

本当の自分を見られないように。

でもそれは、オレが勝手にそう思いたかっただけなのかも知れない。

その方が、オレ自身をこれ以上傷つけなくて済むから。

気持ちをすり替えているのは、オレの方だ。

理沙を好きだという気持ちを人に、いや誰より理沙に気付かれたくなくて、狡賢く隠そうとしているのは、オレの方なんだ。

(以下、第七話へつづく)

最新の画像もっと見る

最近の「連載小説:未完成放置中」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事