「おひさまに三角屋根の家、チューリップにおかあさん」の絵には、

まだまだ謎がある。

おひさまはたいてい(向かって)左側の上の隅に描かれる。

おうちは、その下のやはり画面左側。

そして、おかあさんやチューリップは画面右側に描かれる。なぜなんだろう。

おひさまは「一番遠いところ」にあるので、右手で描いた場合、左上の隅が一

番遠くなるからなんだろうか。

そればかりじゃないな。

絵は左上隅から描き始められることが多いのだ。

今、私が絵(らしきもの?)を描いていても、なぜか画面右端は描き辛い。

気が付くと右隅あたりが、どうもおろそかな描き方になっている。

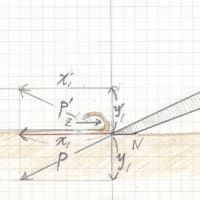

右利きの場合、紙を机に平らに置いて描くとき、黒線1が一番描きやすく

したがって、きれいに描ける。

肘を紙右隅の位置に固定して、腕をコンパスのように使って描けば良い。

黒線2は、右肘を紙左下隅まで持っていかなければならず、かなり窮屈な姿勢になる。

それでも、身体をちょっと左に移動し直して上体全体を斜め右向きにすれば、なんとか、線は引ける。

じゃあ、赤線3はどうだろう。

身体をひねり、肘の位置を紙右上隅に持って

上腕まで動かして、上腕と下腕の角度を変えながら腕全体で描く。

しかし、紙右下隅に近くなると、それでも足りない。腕が畳まさってしまって、それ以上は縮まなくなる。

今度は肩甲骨を後ろに引くか、上体全体を捻るかしなければならなくなる。

赤線3を描くのは、肘から先だけで描く黒線1より、ずっと複雑な動作が要求されるのが分かるだろう。

同じく赤線4にも、上腕下腕肩甲骨の複雑な連携が求められる。

おまけに、鉛筆にしろクレヨンにしろ、紙に当たる角度や圧力を常に調整しなければならず、

手首の動きもここに加わる必要が出てくる。

では、丸 はどうだろう。

やはり、向かって左側が描きやすく、右側はいびつになりがちだ。

幼児は大人よりも身体能力が未発達だから、これらの特性はもっと顕著に表れるだろう。

しかし、このややこしい身体的な束縛を簡単に打ち破る方法がある。

紙をすごく大きくして、しかも立てれば良い。

いわば、壁とか塀とかにいたずら描きをするような感じ。

この条件だと、腕の関節や手首を複雑に連携させる必要がない。

円を描くなら、肩を中心にして腕を伸ばし、そのまま大きく一周させれば良い。

かなりきれいな円が描けるはずだ。

小さな紙に絵を描くとき、右腕の肘の位置はほとんど常に一番右、つまり外側に置かれる。

つまり、絵は「すべて右側に支点を置いて描かれる」ことになる。

これは、ものすごい縛りじゃあないだろうか。

わざわざ窮屈な姿勢で描いているようなものだ。

人間が線を引くときの可能性の四分の一しか使っていない。

きれいに描けるのは円で言えば、左上の四分の一円だけ。

ピザで言えばクワトロ八枚切りの二切れ分し食べていない。

これに比べて、「大きな紙に向かって立って 絵を描く」とき、自分の臍から下の高さにも線が引ける。

自分の身体より右側にも楽々と線が引ける。自由度がまるで違う。

小さな絵を描くときと違って、むしろ左側より右側の方が描きやすいはずだ。

なぜなら、向かって左の画面に描こうとすると、身体を捻るか横を向く必要があるから。

でも、それも大した束縛にはならない。何歩か移動して描きやすい位置に立てば良いだけだ。

ほんとなら幼児には、大きな紙を用意して立てた状態で描かせてあげたい。

それも、大きな筆で水性の絵具で。

長靴とレインコートと帽子が必要かもしれないが。あと、踏み台とビニールシートも。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます