撮影日:2025年1月22日

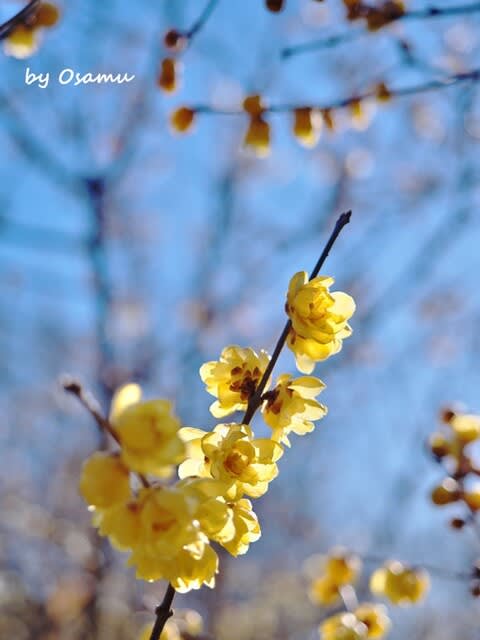

花の少ないこの時期、しっかり整備された庭園に花を求めて久屋大通公園フラリエに行ってきました。

平日の午後でしたが、都心にあるせいかそこそこの人が訪れていました。

1)ここでのお目当ての一つはギョリュウバイ(御柳梅)です。

2)フトモモ科ギョリュウバイ属の常緑低木で、ニュージーランドとオーストラリア南東部原産

3)蜂蜜の蜜源としても好まれ、蜂蜜はマヌカハニーと呼ばれている。

高価な蜂蜜ですよね。

日本では寒い時期に咲いているので蜂が吸蜜するのを見ませんが、原産地ではせっせと吸蜜が行われているのでしょうね。

4)ビオラ

鉢の中で一輪ひときわ高く茎を伸ばしていました。

5)散水された後なのか水滴が陽光に煌めいていました。

6)水やりの作業を見ていましたが、結構しっかり水を与えていました。

7)何の葉かはわかりませんが、水滴が綺麗でした。

8)アネモネ(キンポウゲ科イチリンソウ属)

日陰では色がくっきりと

9)ハボタン(葉牡丹、アブラナ科アブラナ属の多年草)

葉脈と葉先のギザギザが重なって面白い景色になっています。

10)

11)池の水面が風で揺らいでいました。

12)水の流れが滞るところに油のようなものが浮かび面白い模様を描いていました。

13)風邪をひかないようにね。

14)

花の少ないこの時期、しっかり整備された庭園に花を求めて久屋大通公園フラリエに行ってきました。

平日の午後でしたが、都心にあるせいかそこそこの人が訪れていました。

1)ここでのお目当ての一つはギョリュウバイ(御柳梅)です。

2)フトモモ科ギョリュウバイ属の常緑低木で、ニュージーランドとオーストラリア南東部原産

3)蜂蜜の蜜源としても好まれ、蜂蜜はマヌカハニーと呼ばれている。

高価な蜂蜜ですよね。

日本では寒い時期に咲いているので蜂が吸蜜するのを見ませんが、原産地ではせっせと吸蜜が行われているのでしょうね。

4)ビオラ

鉢の中で一輪ひときわ高く茎を伸ばしていました。

5)散水された後なのか水滴が陽光に煌めいていました。

6)水やりの作業を見ていましたが、結構しっかり水を与えていました。

7)何の葉かはわかりませんが、水滴が綺麗でした。

8)アネモネ(キンポウゲ科イチリンソウ属)

日陰では色がくっきりと

9)ハボタン(葉牡丹、アブラナ科アブラナ属の多年草)

葉脈と葉先のギザギザが重なって面白い景色になっています。

10)

11)池の水面が風で揺らいでいました。

12)水の流れが滞るところに油のようなものが浮かび面白い模様を描いていました。

13)風邪をひかないようにね。

14)