撮影日:2024年4月3日

雨の休日にどこに行こう、濡れないところはないかと考えていて、思いついたのが揚輝荘でした。

前々から一度行ってみたいと思っていたところでした。

揚輝荘は松坂屋初代社長、伊藤次郎左衛門祐民の別荘として大正から昭和初期にかけてつくられた別荘で、かつては1万坪もの敷地があったそうです。

個人の別荘にとどまらず、各界の要人や文化人が往来する迎賓館、社交場として使われていた。

2007年に名古屋市に寄贈され、翌年名古屋市指定有形文化財の指定された。

建物で内部を公開しているのは聴松閣だけですが見所が多く、庭園も四季折々の風情を感じさせてくれそうで、名古屋の高級住宅地でもあって落ち着いた静かな時間を過ごせる場所でした。

1)玄関前の車寄せにある虎の置物

祐民が中国で買って来たと言われる南北朝時代の石像。

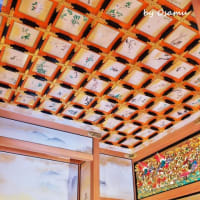

2)左上:寝室天井、右上:車寄せの天井

左下:地階ホールの壁、右下:玄関の壁

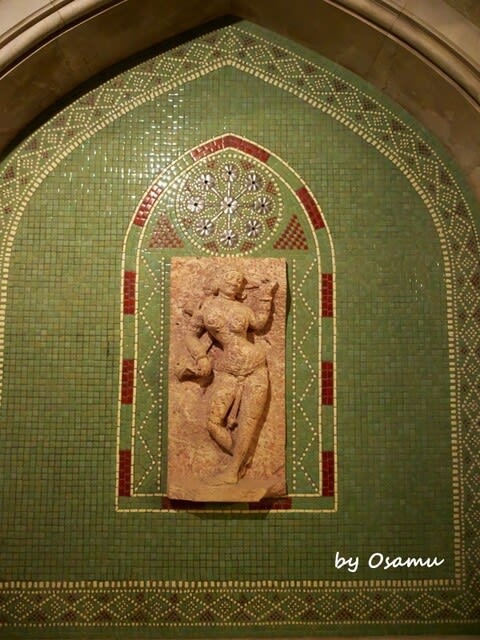

3)地階舞台場の暖炉上のカンボジアのアンコールトムに見られる踊り子のレリーフ

祐民はインド旅行の途中、タイからカンボジアまで足を延ばした。

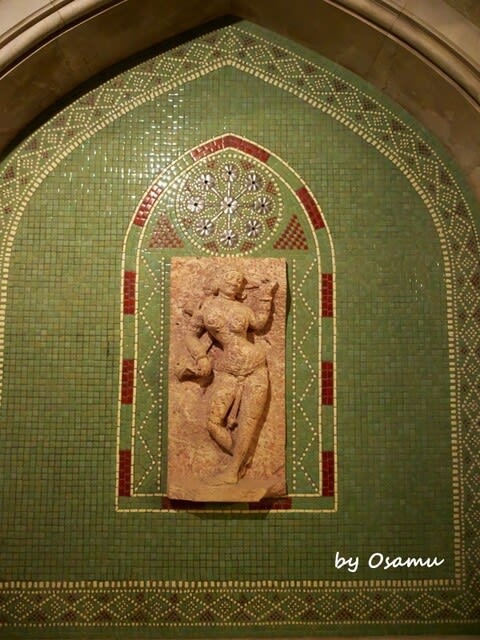

4)暖炉左奥にある小スペースの壁、綺麗なタイル模様の中心にインド砂岩と思われる女神像

5)舞踏場の窓

地階なので少しでも陽が入るように明り取りのスペースが窓の外側に作られています。

ガラスにはヒマラヤ連峰が彫刻され、一番高い峰がヒマラヤ第三峰のカンチェンジャンガ。

またガラスの外側の明り取りの下の壁はモザイクタイルで木が表現されていました。

細部にまでの拘りを感じさせます。

6)透かし窓の隙間から見た舞踏場の窓

7)暖炉あれこれ

左上:二階応接室、右上:二階寝室

左下:一階食堂、周りに有名寺院の古代瓦がはめ込んである(京都の東寺、西寺、唐招提寺のものがありました)

右下:一階居間、目地には金箔が貼られた仕上げ

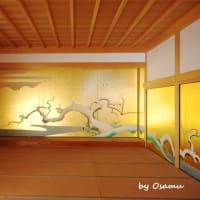

8)二階寝室、中国様式の装飾に統一されている。

9)一階食堂の床、手斧(ちょうな)を用いた「名栗」手法で無垢材に彫りを入れた仕上げになっている。

建物内の随所に手斧による彫りが見られました。

これも拘りの一つ。

10)二階更衣室からの庭の眺め

聴松閣唯一の和室

11)窓から隣の住まいであった揚輝荘座敷を見る

12)建物内のガイドツアーが30分ほどであるということで、それまでの間少し離れた北園を巡りました。

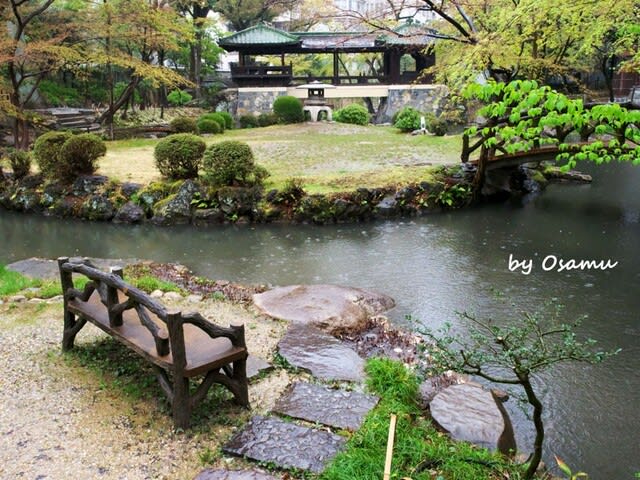

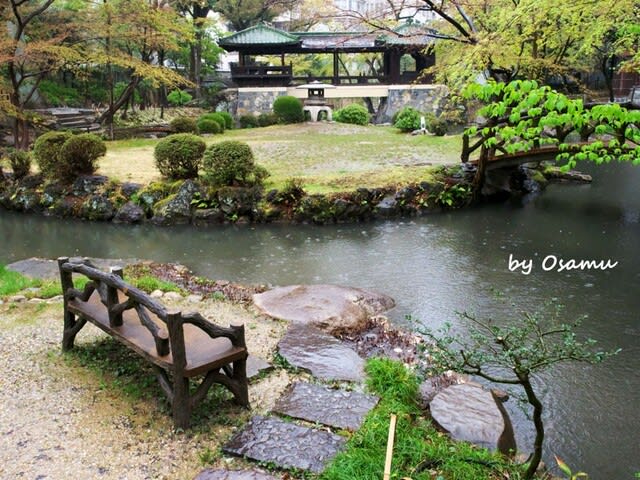

池を挟んで白雲橋を望みます。

雨が降り続いています。

13)白雲橋の内部

天井に龍がいました。

14)橋からの眺め

15)雨に濡れるモミジの花

16)伴華楼(ばんがろう)

名古屋の高台に建てた別荘は山小屋をイメージしており、こんな字を当てるのもまた拘りでしょうか。

市松模様の暖炉からの煙道がお洒落です。

17)南園に戻りガイドツアーに参加した後で庭園を案内してもらいました。

こちらは自由に見ることができず、毎水曜、土曜が公開日となっています。

この丸い石は確かフィリピンで穀物を磨り潰すために使われていたもので、わざわざ運んできたものだとか。

18)揚輝荘座敷

整備がなされていないため内部は床が抜けるなどの危険な状態にあるとか。

一時、日本一の芸妓と謳われた川上貞奴が福沢桃介と二葉御殿に住む前に住んでいたとか。

二葉御殿は「文化のみち二葉館」として公開されています。

19)聴松閣の庭からの眺め

ハーフティンバーの外壁など山荘風の外観で赤い壁が目を惹きます。

防虫効果があると説明を受けましたが、ヘマタイト(赤鉄鉱)にそのような効果があるのか私は知りません。

細部にまで手を抜かず、拘りが感じられる素晴らしい建物でした。

また季節を変えて、天気のいい日に行きたいと思います。

雨の休日にどこに行こう、濡れないところはないかと考えていて、思いついたのが揚輝荘でした。

前々から一度行ってみたいと思っていたところでした。

揚輝荘は松坂屋初代社長、伊藤次郎左衛門祐民の別荘として大正から昭和初期にかけてつくられた別荘で、かつては1万坪もの敷地があったそうです。

個人の別荘にとどまらず、各界の要人や文化人が往来する迎賓館、社交場として使われていた。

2007年に名古屋市に寄贈され、翌年名古屋市指定有形文化財の指定された。

建物で内部を公開しているのは聴松閣だけですが見所が多く、庭園も四季折々の風情を感じさせてくれそうで、名古屋の高級住宅地でもあって落ち着いた静かな時間を過ごせる場所でした。

1)玄関前の車寄せにある虎の置物

祐民が中国で買って来たと言われる南北朝時代の石像。

2)左上:寝室天井、右上:車寄せの天井

左下:地階ホールの壁、右下:玄関の壁

3)地階舞台場の暖炉上のカンボジアのアンコールトムに見られる踊り子のレリーフ

祐民はインド旅行の途中、タイからカンボジアまで足を延ばした。

4)暖炉左奥にある小スペースの壁、綺麗なタイル模様の中心にインド砂岩と思われる女神像

5)舞踏場の窓

地階なので少しでも陽が入るように明り取りのスペースが窓の外側に作られています。

ガラスにはヒマラヤ連峰が彫刻され、一番高い峰がヒマラヤ第三峰のカンチェンジャンガ。

またガラスの外側の明り取りの下の壁はモザイクタイルで木が表現されていました。

細部にまでの拘りを感じさせます。

6)透かし窓の隙間から見た舞踏場の窓

7)暖炉あれこれ

左上:二階応接室、右上:二階寝室

左下:一階食堂、周りに有名寺院の古代瓦がはめ込んである(京都の東寺、西寺、唐招提寺のものがありました)

右下:一階居間、目地には金箔が貼られた仕上げ

8)二階寝室、中国様式の装飾に統一されている。

9)一階食堂の床、手斧(ちょうな)を用いた「名栗」手法で無垢材に彫りを入れた仕上げになっている。

建物内の随所に手斧による彫りが見られました。

これも拘りの一つ。

10)二階更衣室からの庭の眺め

聴松閣唯一の和室

11)窓から隣の住まいであった揚輝荘座敷を見る

12)建物内のガイドツアーが30分ほどであるということで、それまでの間少し離れた北園を巡りました。

池を挟んで白雲橋を望みます。

雨が降り続いています。

13)白雲橋の内部

天井に龍がいました。

14)橋からの眺め

15)雨に濡れるモミジの花

16)伴華楼(ばんがろう)

名古屋の高台に建てた別荘は山小屋をイメージしており、こんな字を当てるのもまた拘りでしょうか。

市松模様の暖炉からの煙道がお洒落です。

17)南園に戻りガイドツアーに参加した後で庭園を案内してもらいました。

こちらは自由に見ることができず、毎水曜、土曜が公開日となっています。

この丸い石は確かフィリピンで穀物を磨り潰すために使われていたもので、わざわざ運んできたものだとか。

18)揚輝荘座敷

整備がなされていないため内部は床が抜けるなどの危険な状態にあるとか。

一時、日本一の芸妓と謳われた川上貞奴が福沢桃介と二葉御殿に住む前に住んでいたとか。

二葉御殿は「文化のみち二葉館」として公開されています。

19)聴松閣の庭からの眺め

ハーフティンバーの外壁など山荘風の外観で赤い壁が目を惹きます。

防虫効果があると説明を受けましたが、ヘマタイト(赤鉄鉱)にそのような効果があるのか私は知りません。

細部にまで手を抜かず、拘りが感じられる素晴らしい建物でした。

また季節を変えて、天気のいい日に行きたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます