★★★ 修理のご依頼 ★★★

ようこそ"『京とんび』"へ

「もったいない」をモットーにラジカセやミニコンポ等の修理を中心に更新 since 2009

音楽と一緒に 懐かしい思い出が甦ります ♪

ようこそ"『京とんび』"へ

「もったいない」をモットーにラジカセやミニコンポ等の修理を中心に更新 since 2009

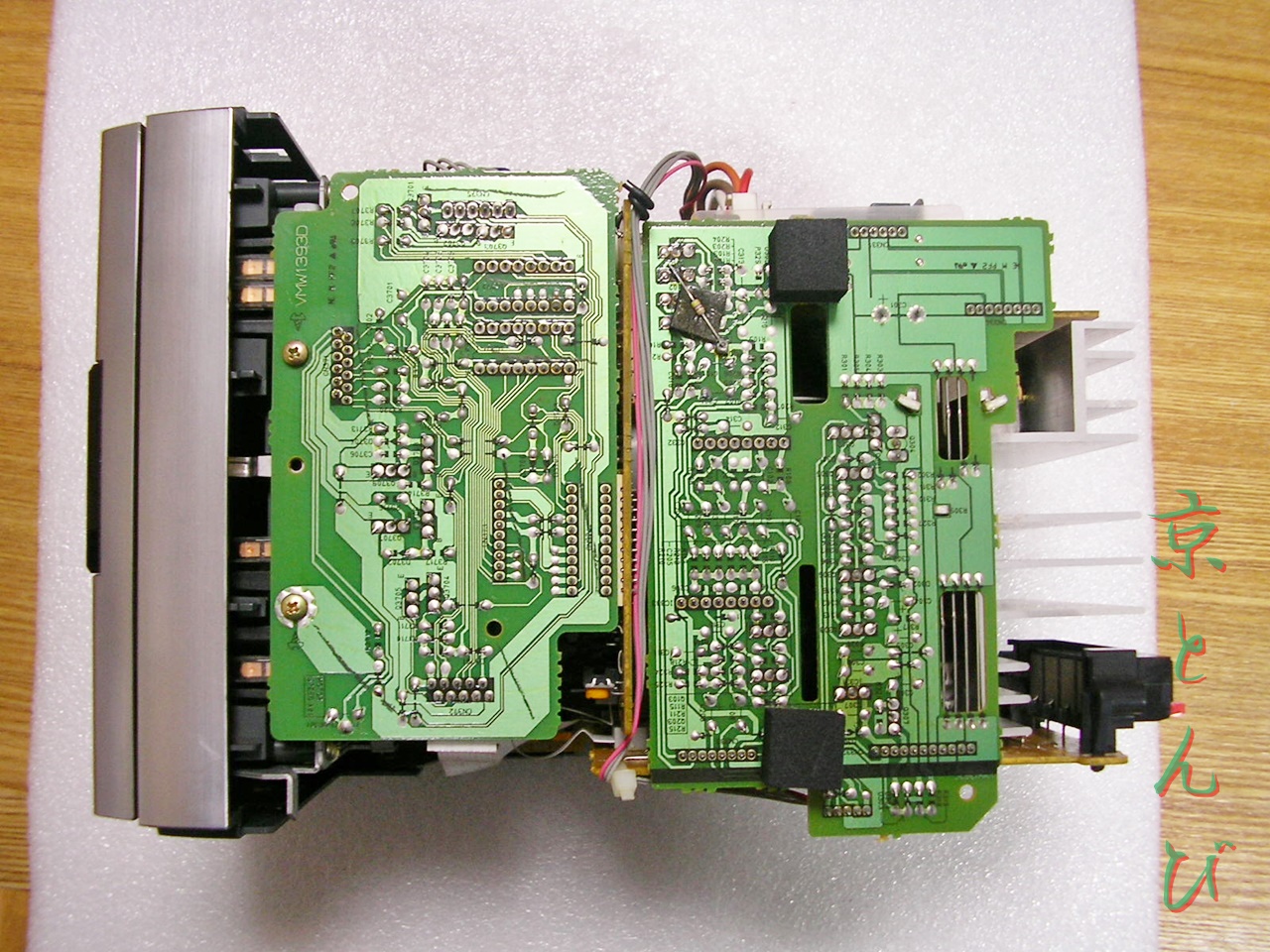

今回の修理は、「SONY CMT-M3 MDミニコンポ(発売日:2005/10/21)」だ。 この年代、もはやソニーでさえ音響的な差別化が困難な時代で、視覚的な511色カラーウインドウを特徴とせざるを得なくなっていた。消費者の大半が低価格を優先して久しく、本機種もOPEN価格設定ながら、標準小売価格が2.5万円となっており、販売末期には1.5万円前後であったようだ。メーカーとしても低価格を優先し、無難な仕上がりと薄利に甘んじざるを得ない時代の一機種と言える。

それでも、昨今電気店に僅かに並ぶ同類の音響機器よりは、音質が良いと感じる。

■修理

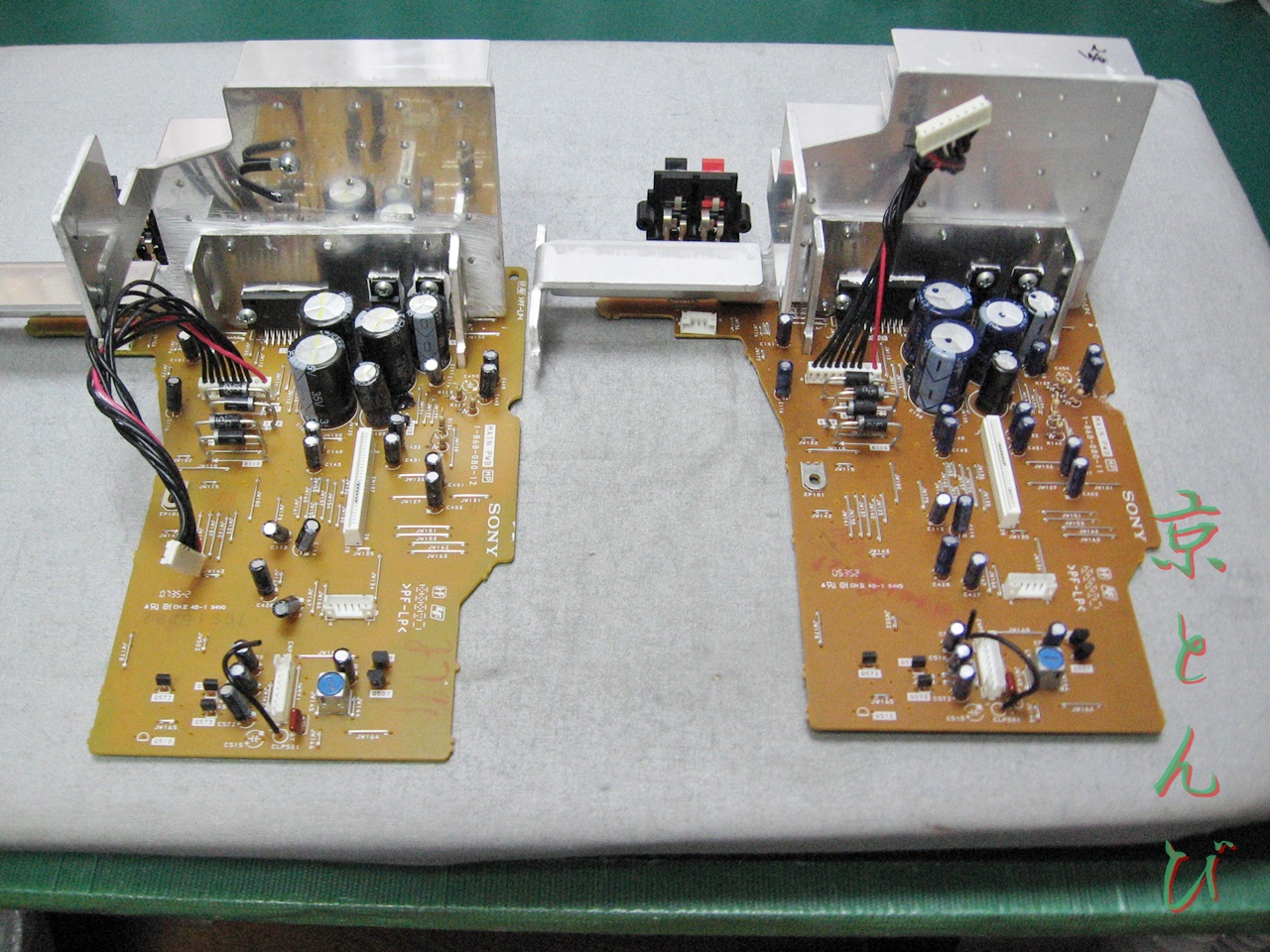

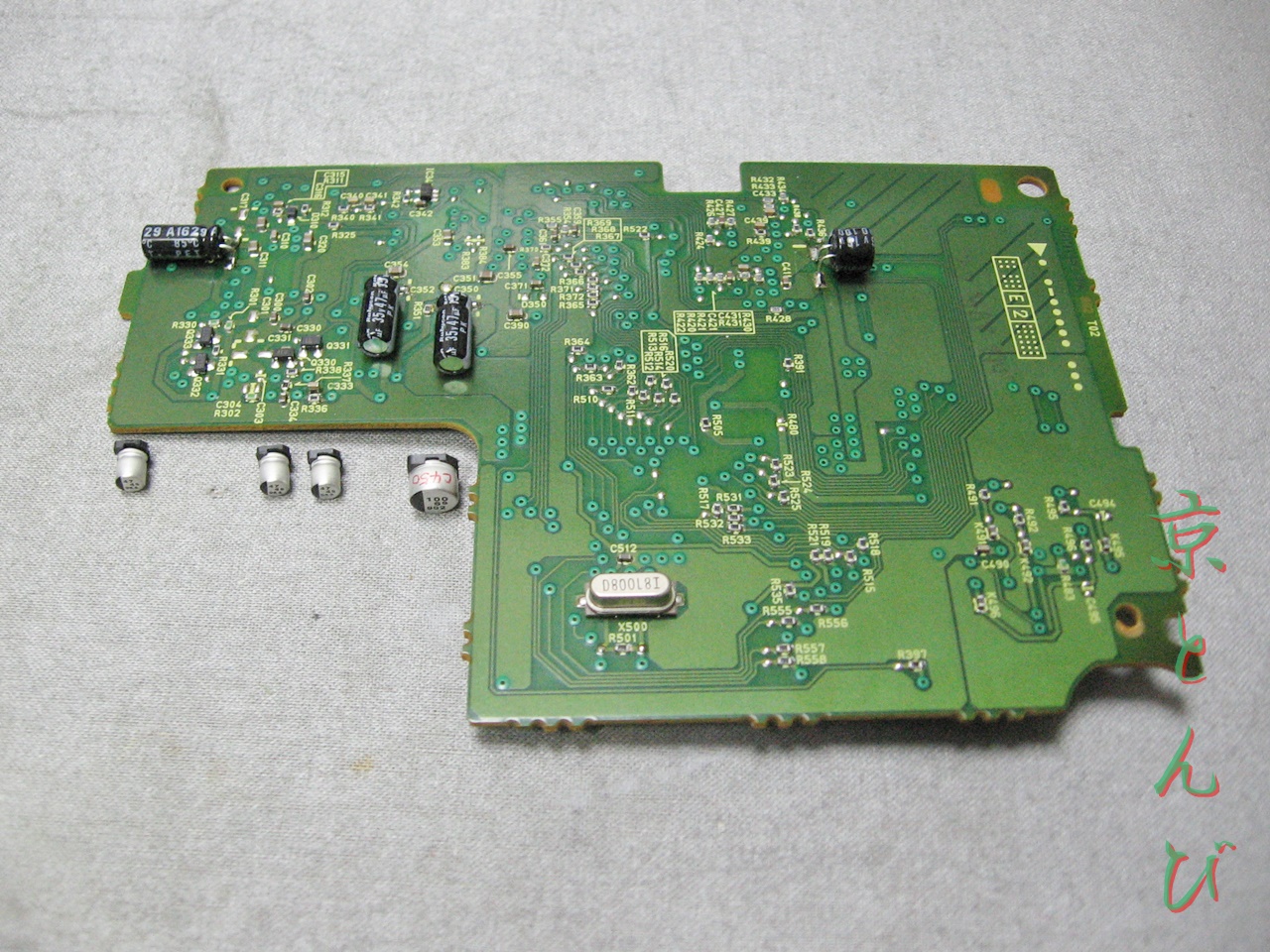

電源投入と同時に「本体のMDボタンが点滅」し、以後の操作・点検ができない。同症状から出力系または電源系ICの故障と推定。双方ともに入手困難なICがあることから、同IC搭載基板を交換するのが適切と判断。中古の同基板を入手・交換し、回復を確認した。

次いで操作ボタンに誤動作を確認。点検もままならないため、操作スイッチを全交換。

電気二重層コンデンサ2個の性能劣化を確認。これらも交換。

大量のハンダ付劣化の補修やその他多数の修理・調整を行い、エージングを実施。作業を完了した。

♪ あの頃の懐かしい ![]() や

や ![]() や

や ![]() を もう一度

を もう一度 ![]() てみませんか

てみませんか

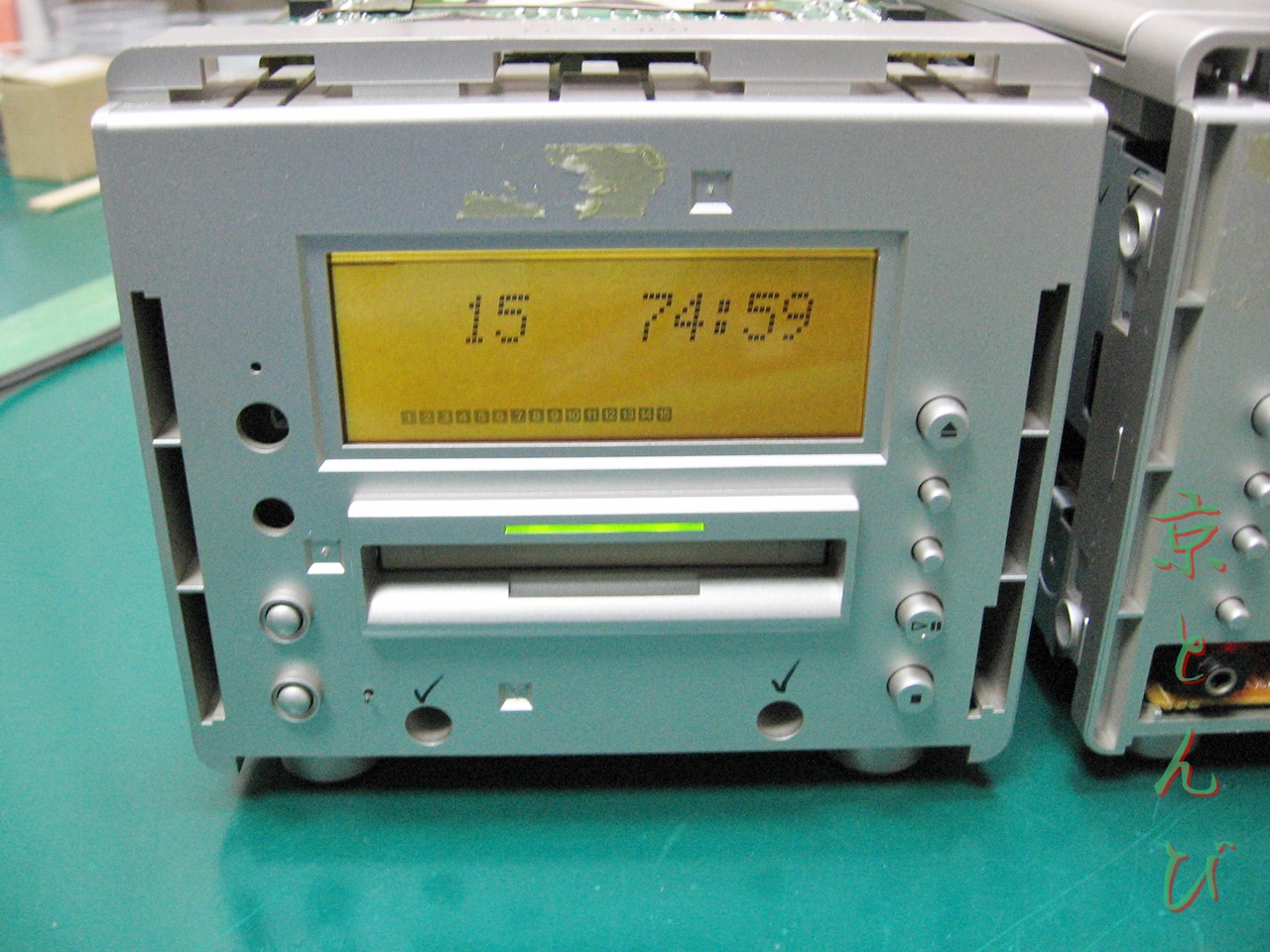

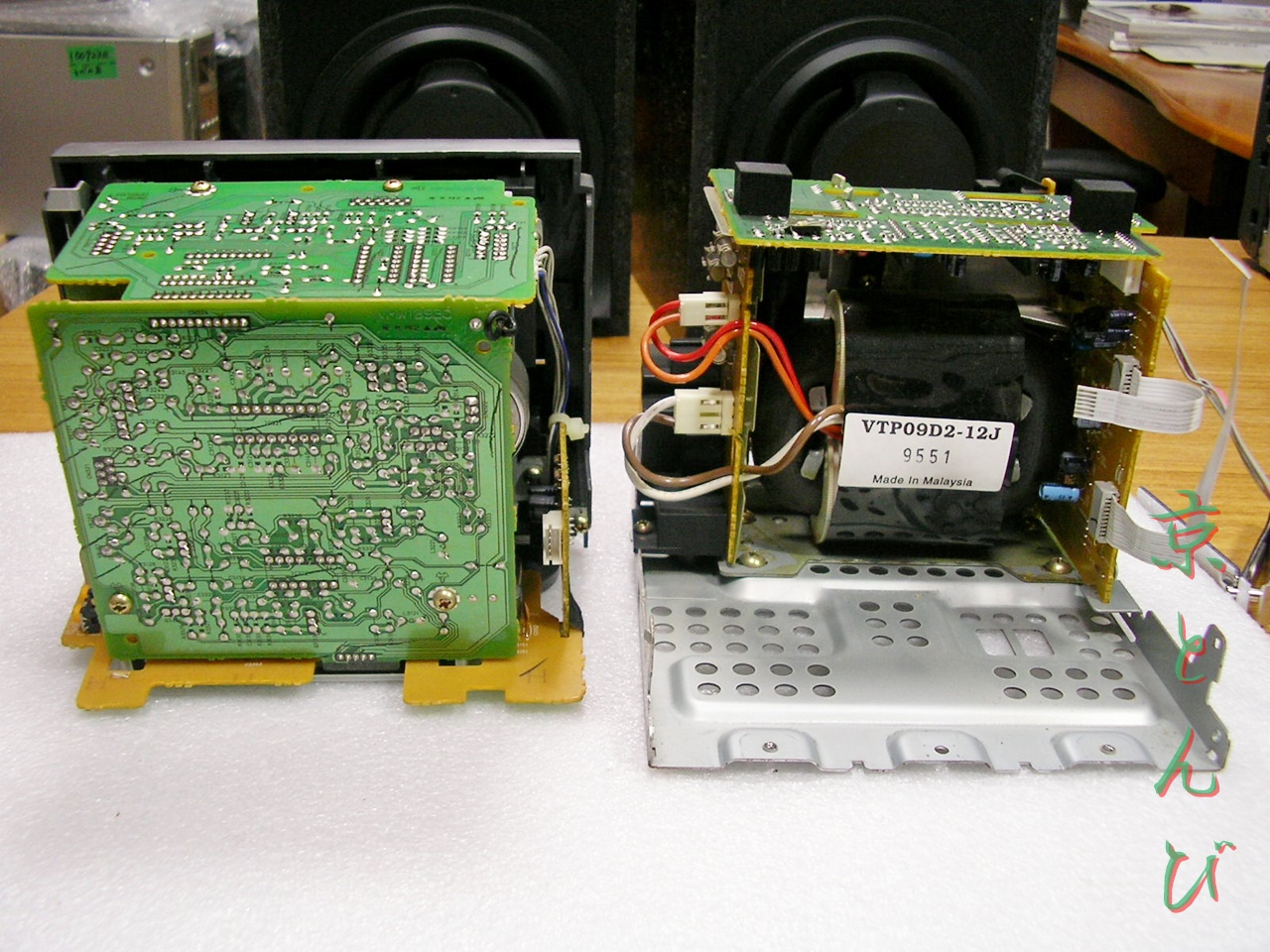

今回の修理は、「Victor(JVC) UX-MD1 CD/MDミニコンポ(発売日:1997年)」だ。前作の UX-E1のコンセプトを踏襲し、小型な2BOXユニットとツインドライブウーハースピーカーが特徴の一台だ。オプションで専用シングルカセットデッキ(TD-VD1)も用意されていた。

[CD/チューナーユニット:XT-UXMD1、MDユニット:XM-UXMD1、スピーカー:SP-UXMD1、リモコン:RM-RXUMD1

一方で本機種にはOEMもあった。

■主な不具合症状と原因

■修理

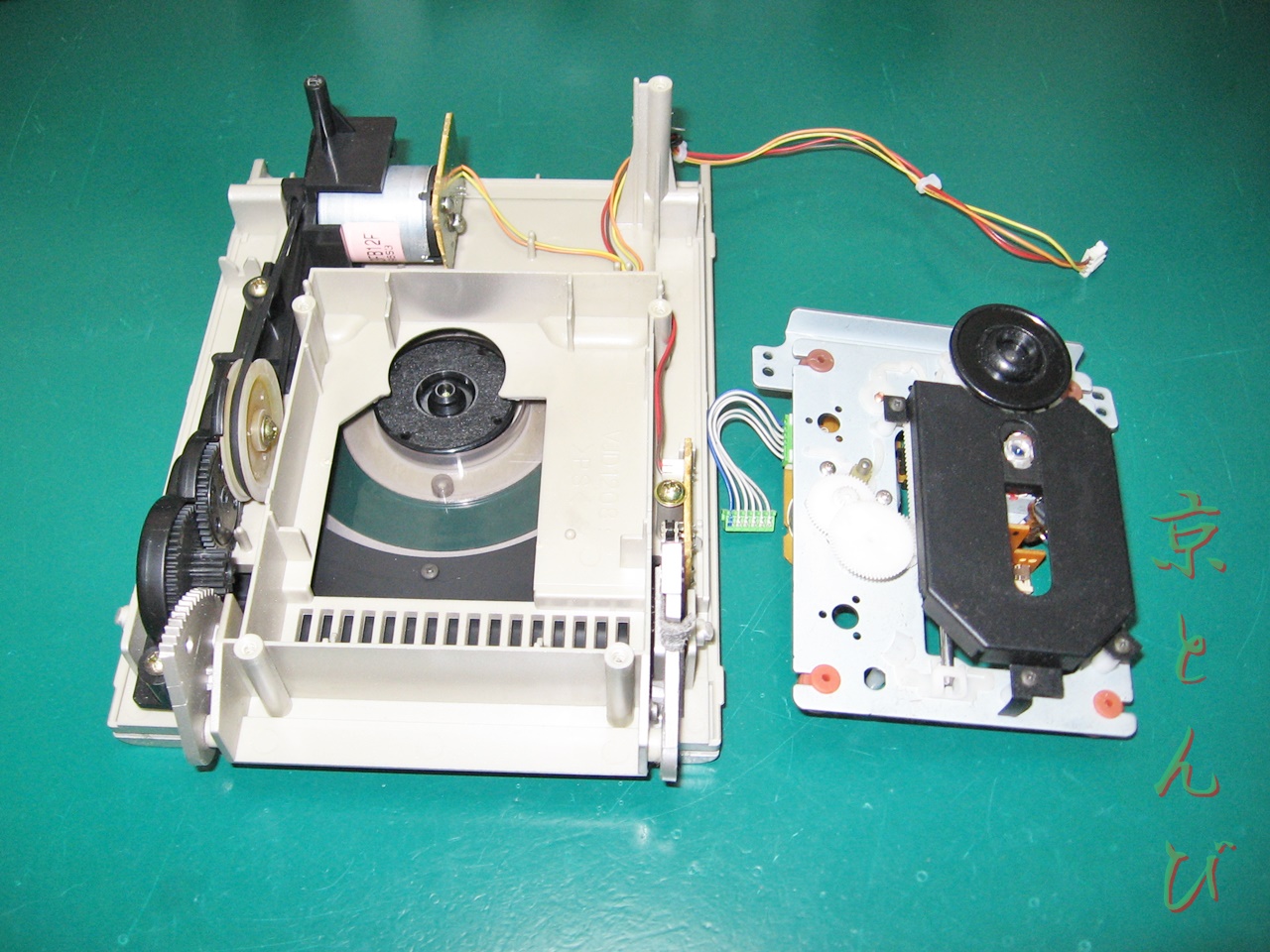

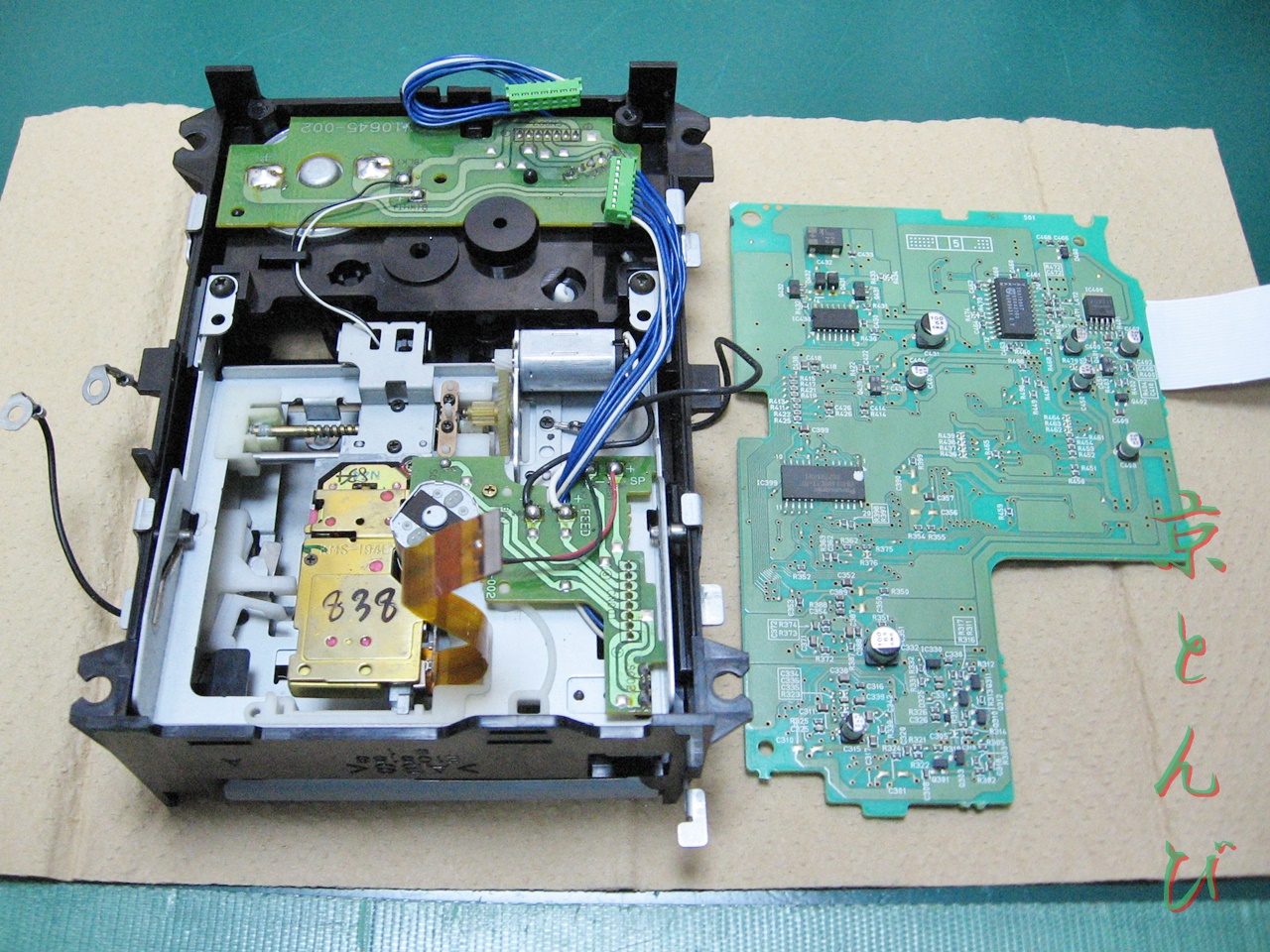

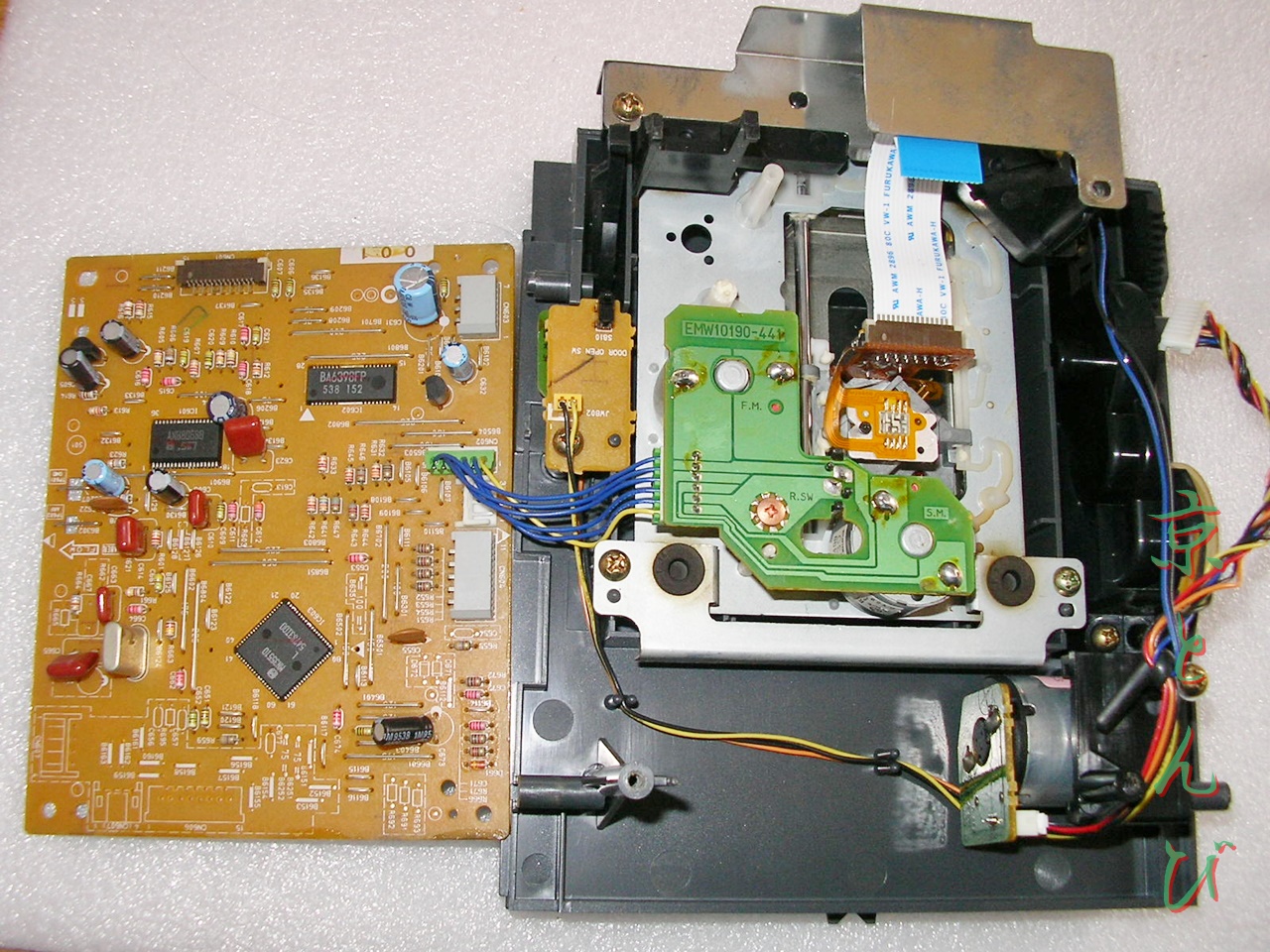

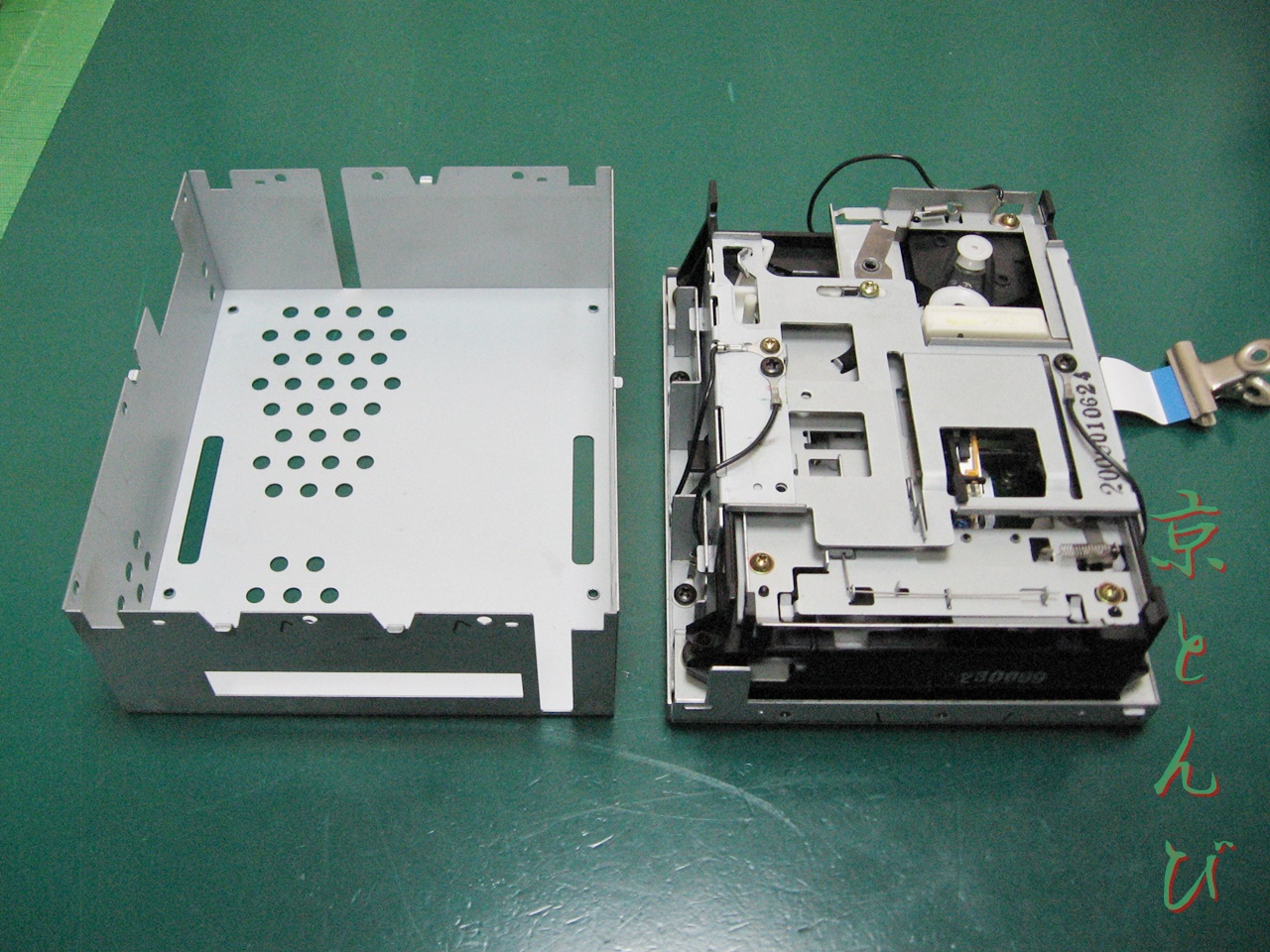

CD/チューナーユニットを分解し、CDブロックを摘出。

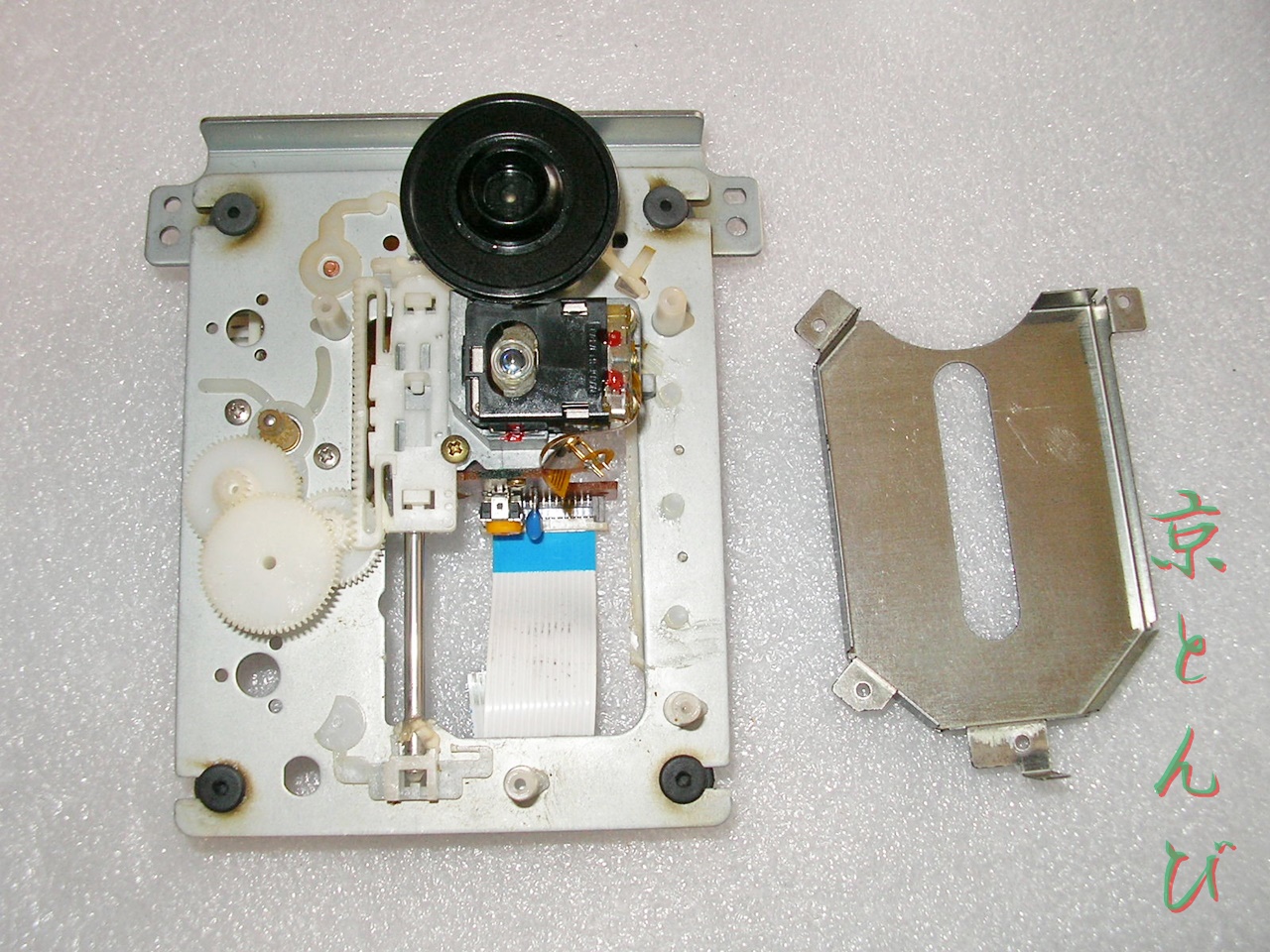

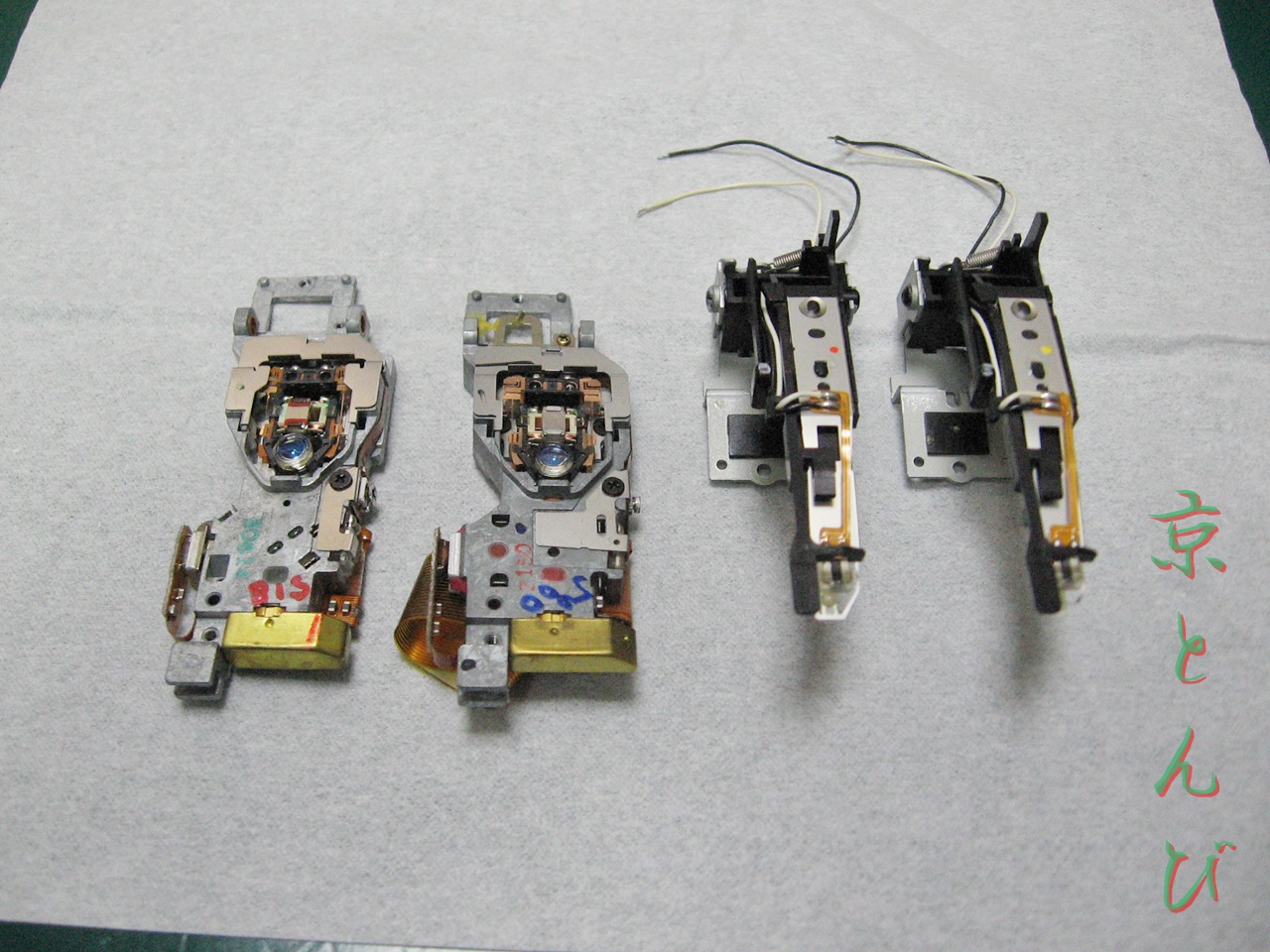

CD光ピックアップ(Victor(JCV) OPITMA-6)を互換部品と交換し、CDトラバースメカをオーバーホールしてCD認識/再生/選曲の回復を確認。

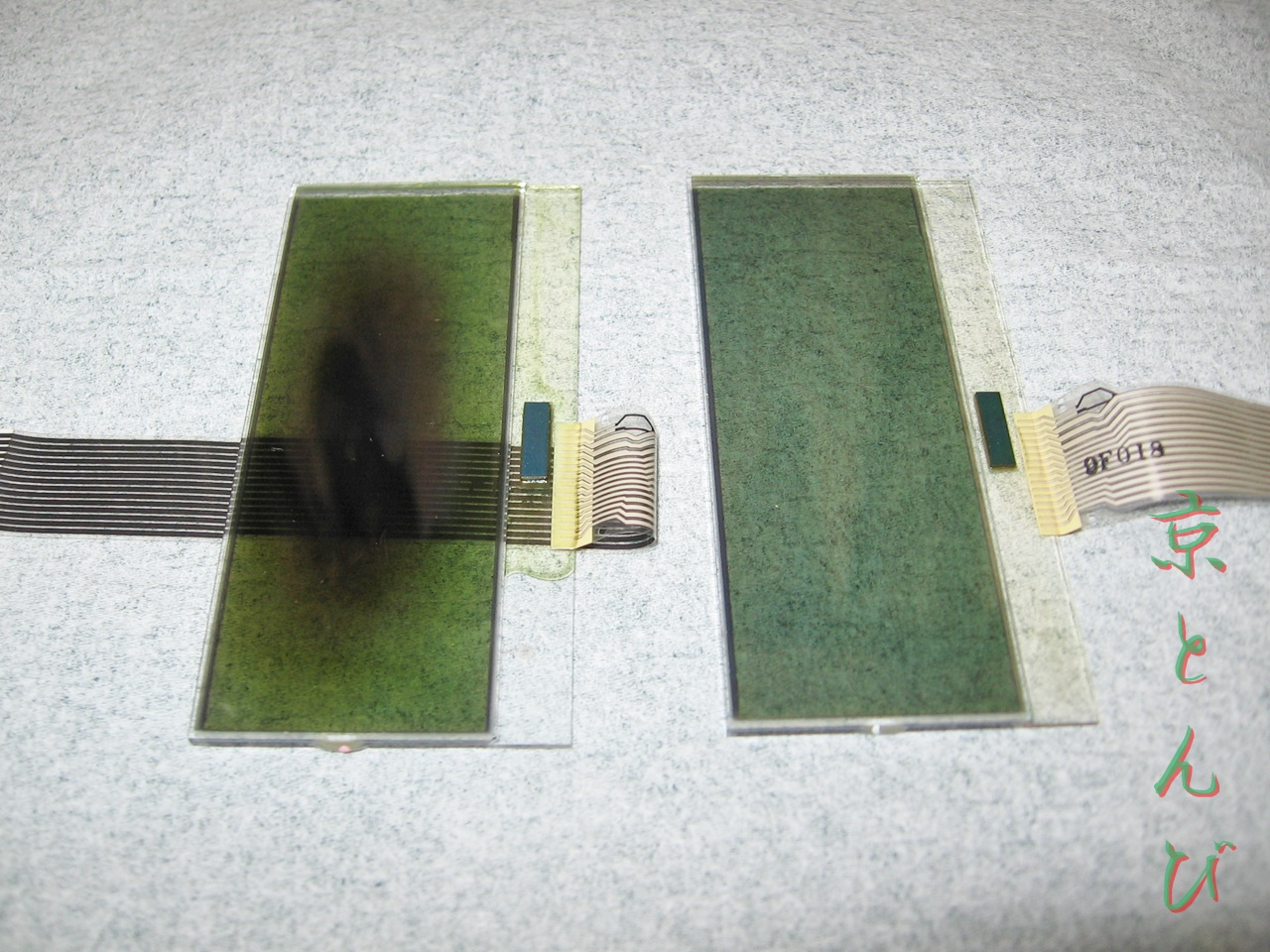

MDユニット側の液晶表示が読み取れない。しかし、極端に角度を変えて目視したところ、微かに表示している様子が観察できた。

同様の症状を調査したところ、俗に「ビネガーシンドローム」と呼ばれる液晶表示板(LCD)の劣化故障であることが判明。メーカーの交換部品は終了のため、OEMの中古機「SUNSUI MH9(MD-9MH)」からLCD摘出し、移植交換した。

結果、LCD表示の回復を確認。

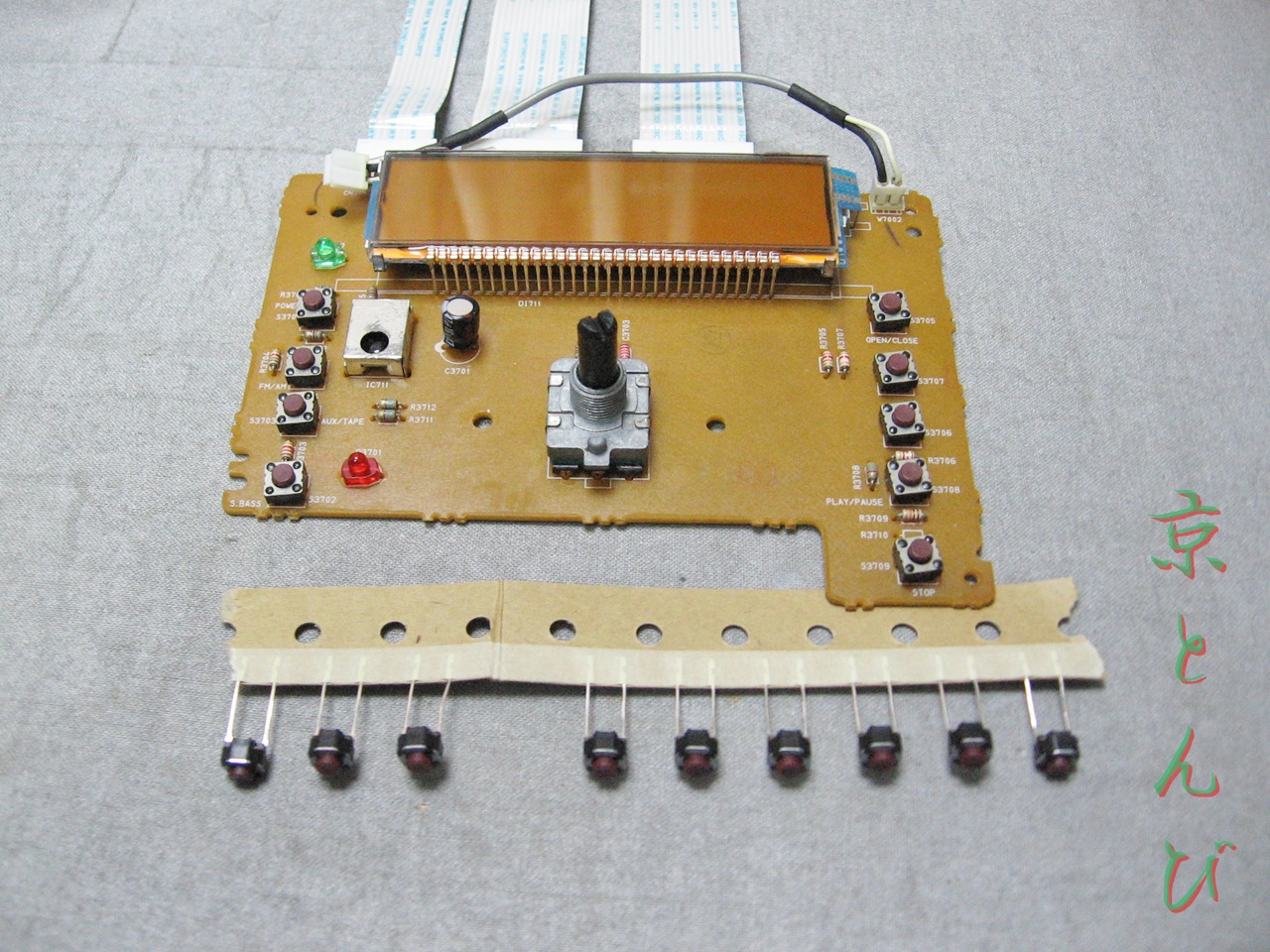

押下する操作ボタンの誤動作は、タクトスイッチの劣化が原因。これを全て交換して回復を確認。

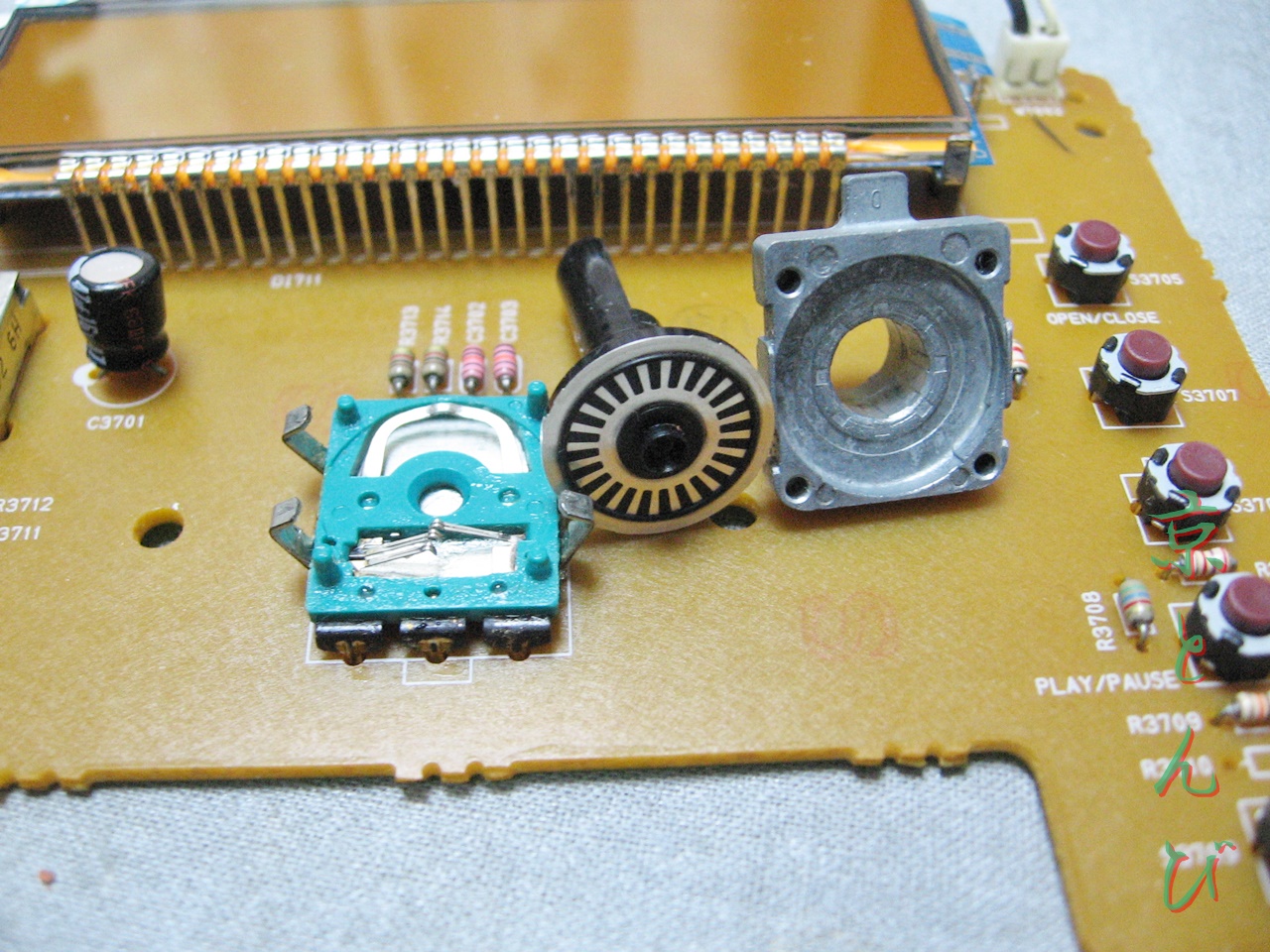

音量調整はアナログ式ではなく、デジタル式となっていた。このため回転式可変抵抗器ではなく、ローターリーエンコーダーが使用されていた。同交換部品の入手が困難なため、これを強制分解・清掃・接点研磨・給脂し、正常な音量調整の回復を確認した。

因みにMD光ピックアップ(MDPU)は「KMS-194E」、ATRAC ICは「CXD2535BR」であった。同MDPUは、純正部品は既に終了して久しく、互換部品も現状では流通が無いようだ。

ハンダ付部の補修やその他多数の修理・調整を行い、エージングを実施。作業を完了した。

♪ あの頃の懐かしい ![]() や

や ![]() や

や ![]() を もう一度

を もう一度 ![]() てみませんか

てみませんか

今回の修理は、「Victor UX-E1 CD/カセットミニコンポ(発売日:1995/8/21)」だ。 小型でキュービックなユニット筐体とツインドライブウーハースピーカーが特徴の一台だ。また、小型・薄型・軽量・高効率・極低ノイズ等が特徴のRコアトランスを電源部に採用、高出力もサポート、高音質をうたっており、同シリーズのコンセプトとなっている。

同シリーズは、部屋に設置しておくだけでもインテリアとしてその存在が様になる。今日(2018年)にあっては、新たに入手し難い質感・品質である。

同シリーズの後続に「UX-E3」「UX-MD1」がある。

■主な不具合症状と原因

■修理

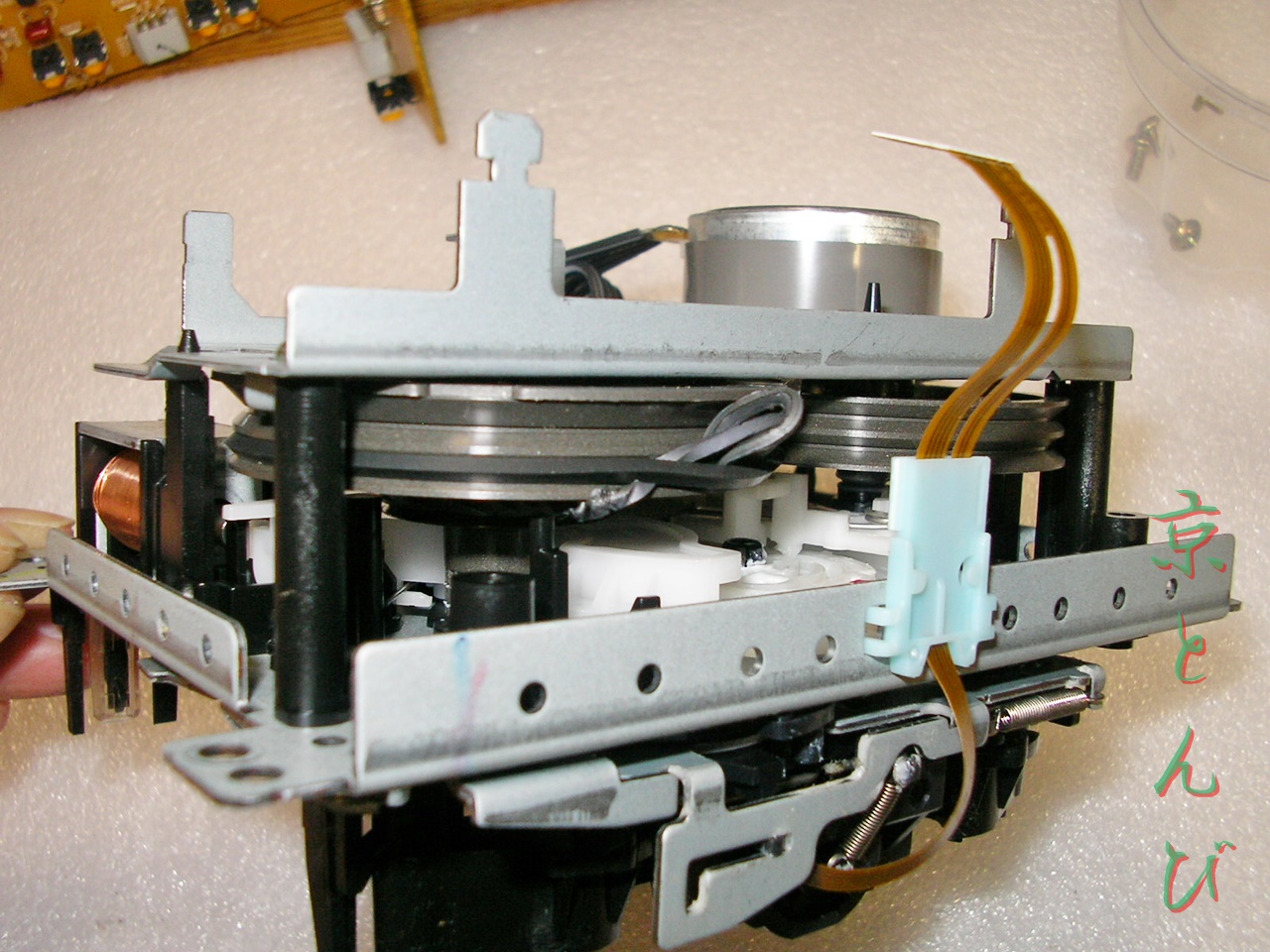

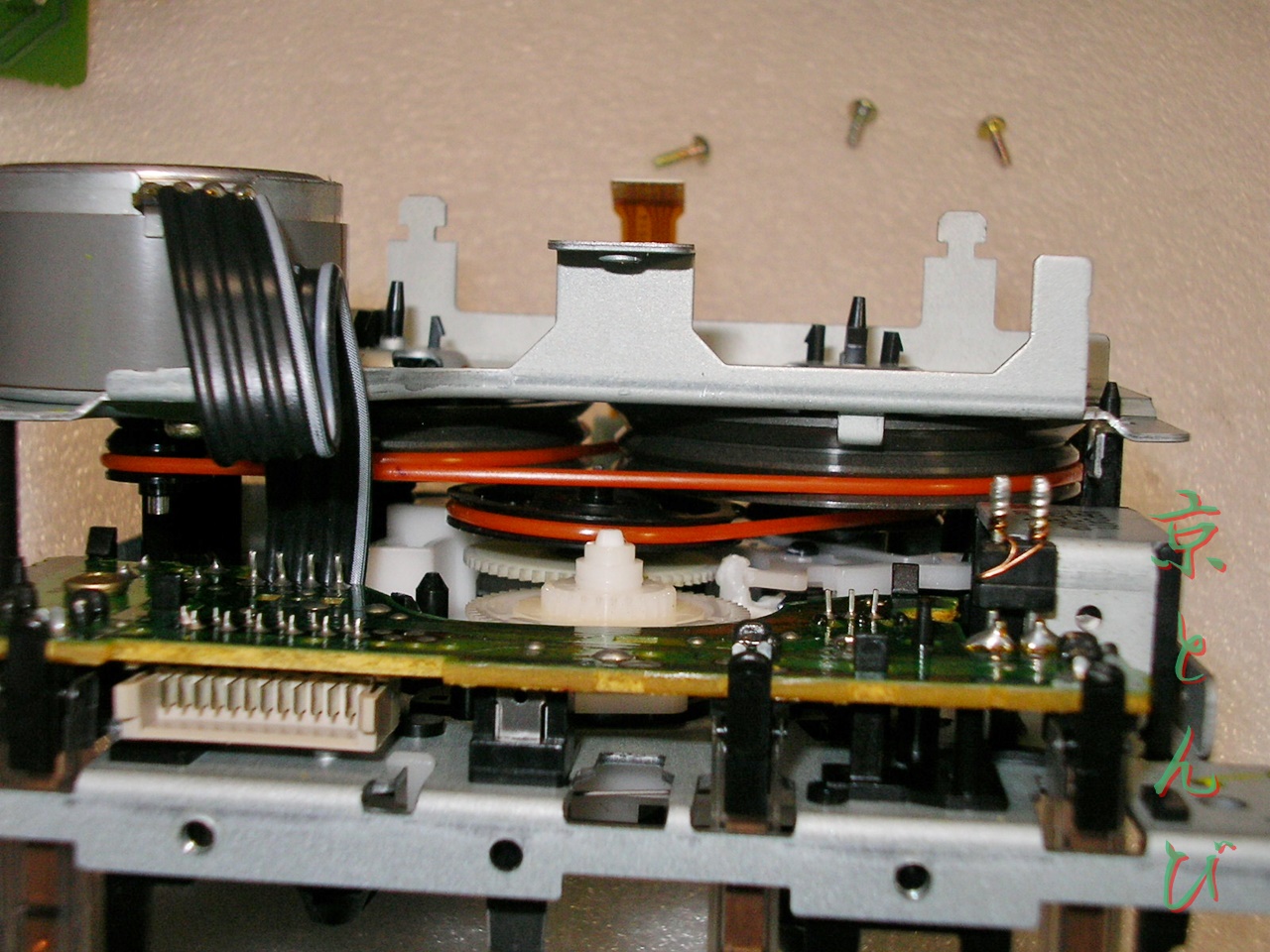

TAPEメカは、本体上面に設置されている。

下記写真の左側はカセットTAPEブロック、右側はRトランスコア(「VTP09D2-12J」のラベルが貼付)だ。

TAPE不動の原因は、ゴムベルト2本の経年劣化(軟化・破断)だ。

同TAPEメカを分解する。

同ゴムベルトの走行経路を採寸。バンコードで代替品を製作し、これらを交換してTAPEの回復を確認。

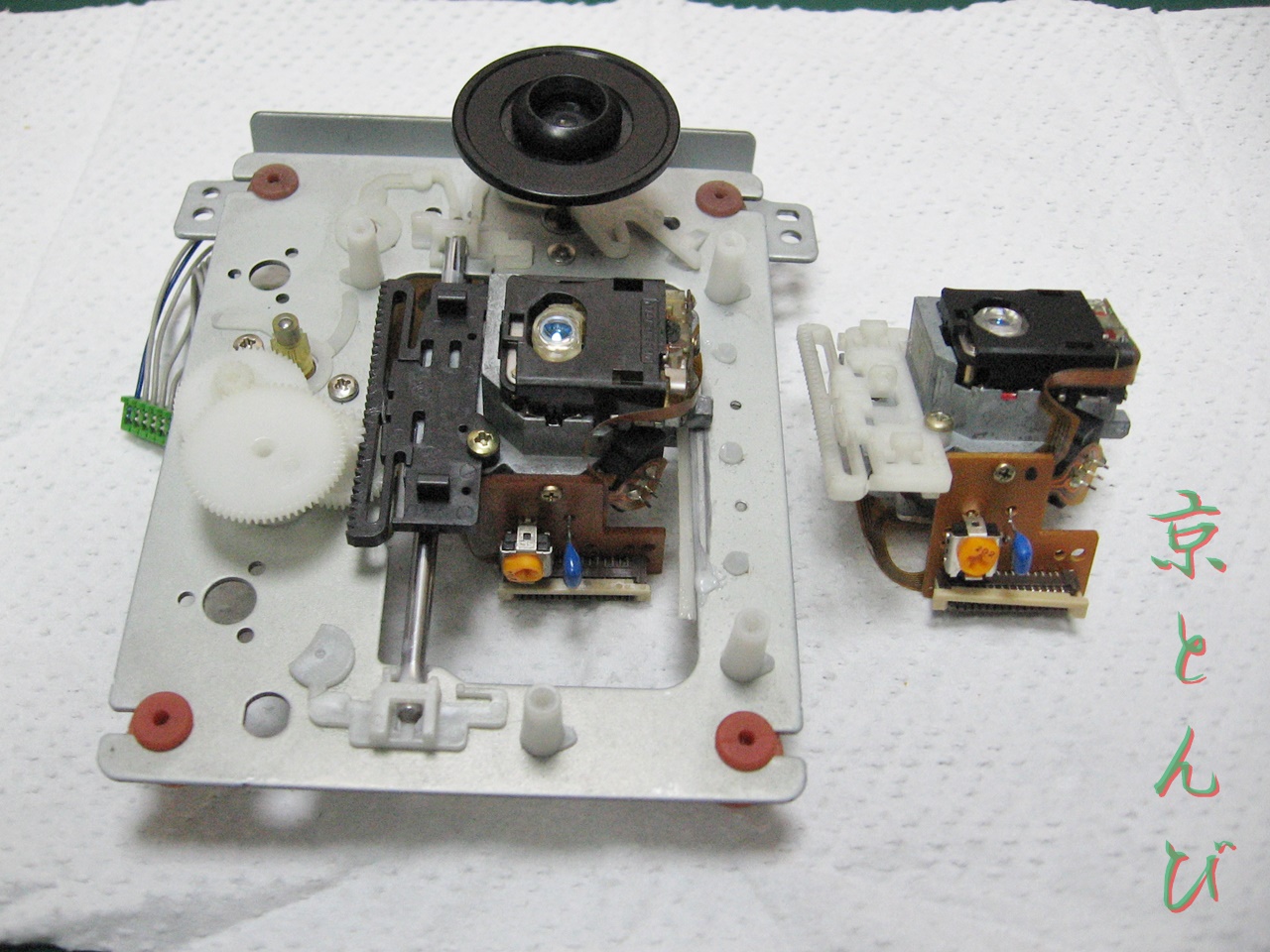

続いてCD/チューナーユニットを分解。

CD光ピックアップは「Victor(JCV) OPITMA-6S」。CDレンズやCDトラバースメカをオーバーホールしてCDの回復を確認。

ハンダ付部の補修やその他多数の修理・調整を行い、エージングを実施。作業を完了した。

♪ あの頃の懐かしい ![]() や

や ![]() や

や ![]() を もう一度

を もう一度 ![]() てみませんか

てみませんか

今回の修理は、「Victor RC-MD33 MDラジカセ(発売日:1999/5)」だ。 MDを搭載したClavia(クラビア)シリーズの初代モデルだ。MDLP規格発表前年のモデルのため、同規格には非対応だ。翌年には、MDLPに対応したRC-MD330が発売されている。

印象としては、この年代のラジカセとしては比較的大きなサイズと言うこともあり、低域から高域までフラットな音が出る。また、教室程度のスペースならば十分な音量が得られる。

■主な不具合症状と原因

■修理

この年代の機種になると、分解・組戻しがし易く設計されている。

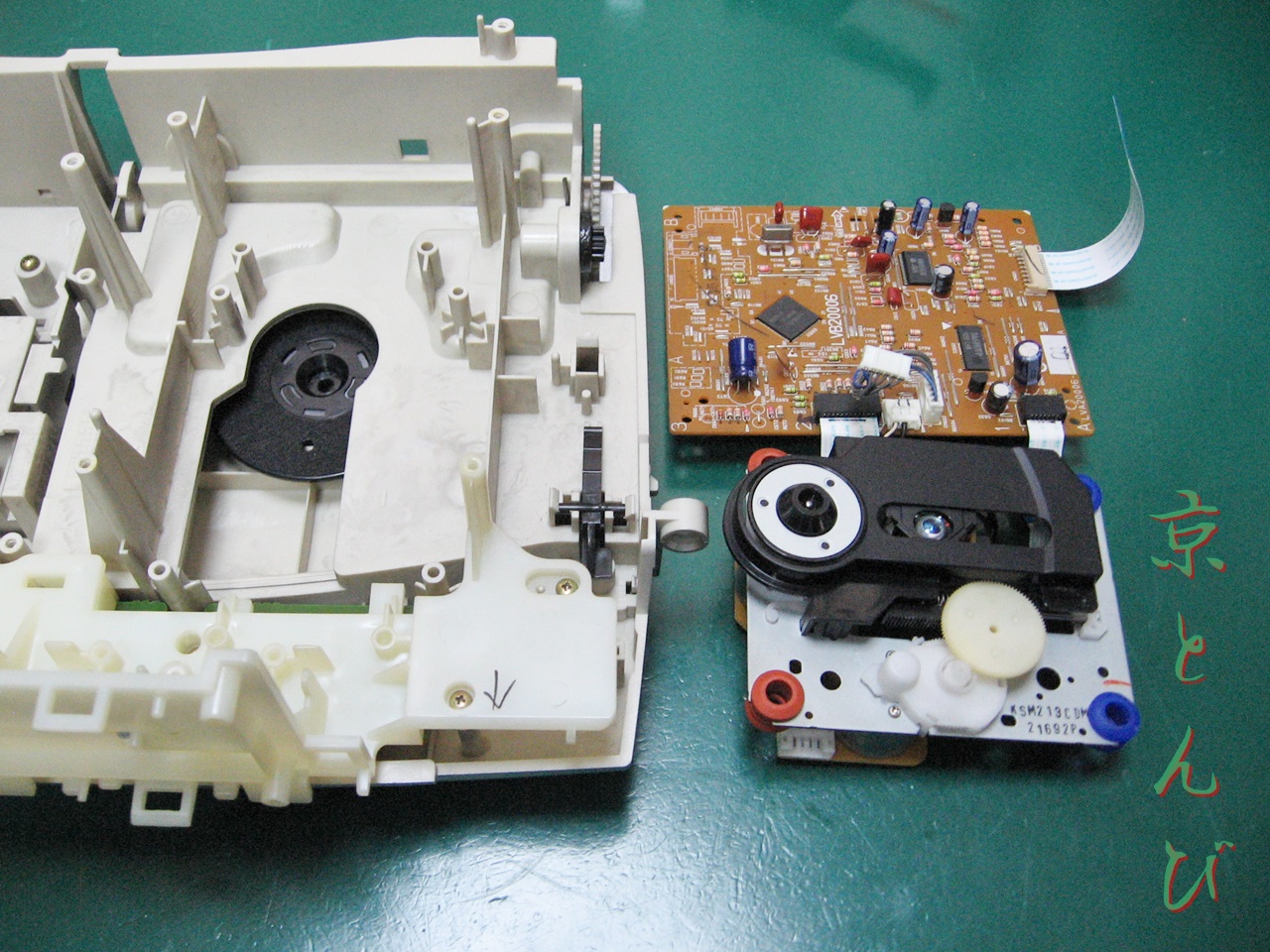

CD再生不可の原因は、CDPU(SONY製 KSS-213C)の経年劣化。これを交換して復旧を確認。これでも回復しない場合は、CD制御基板上のトランジスタ(2SA952)の故障が考えられる。

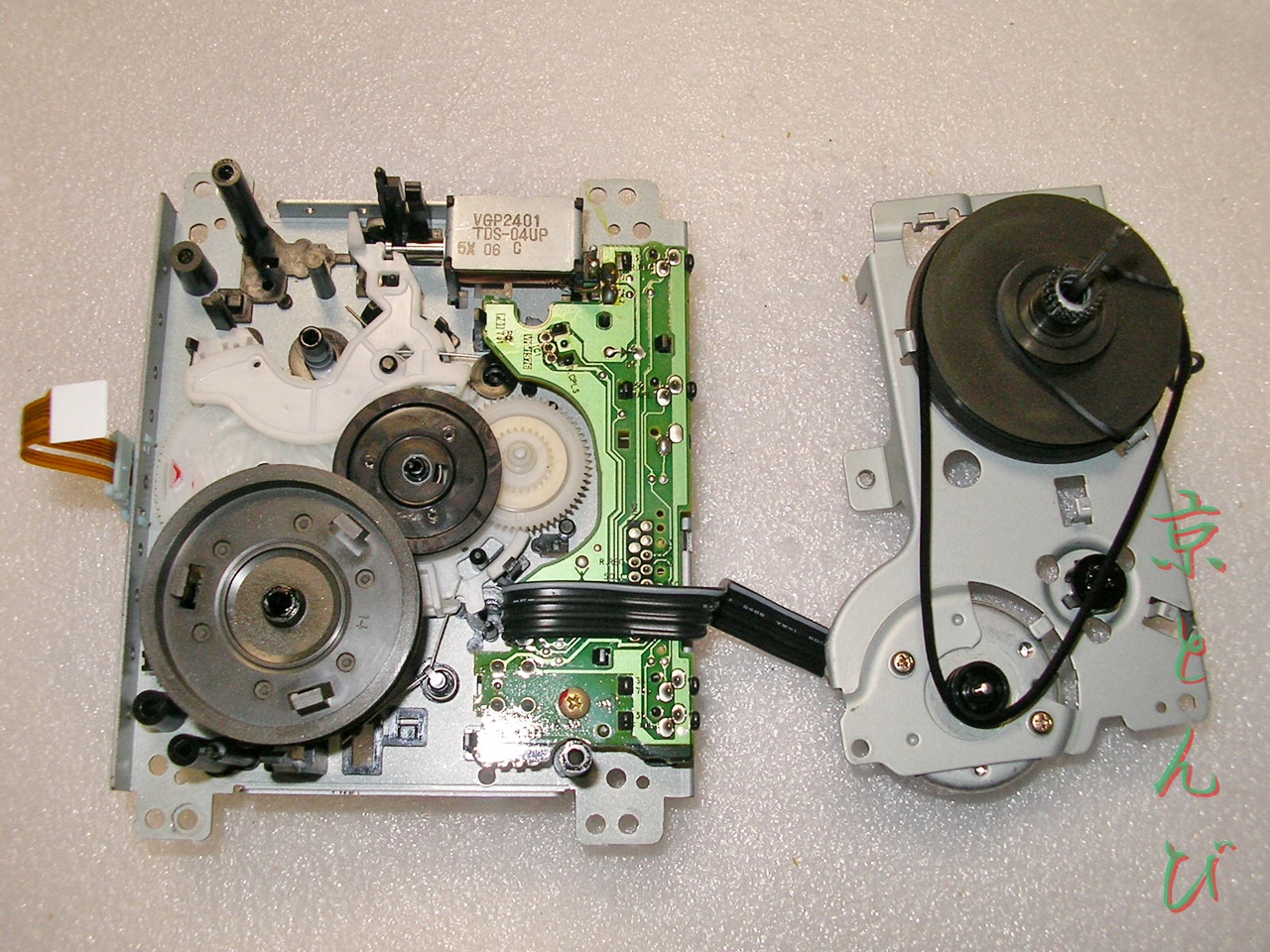

MDブロックは、1998年から1999年にVictor製の機種で見かける形式だ(Victor RD-MD5や同UX-MD1。ただし、MDPUや同制御基板などの細部は異なる)。

MD不具合の原因は、MDPU(SONY製KSM-260B)の劣化とMD録音磁気ヘッド(HMD-7B)の変形だった。これらを交換・調整して一旦は回復を確認。

しかし、MD再生/録音のテスト/エージング中に異音がしはじめ、録音に失敗する不具合が発生。調査したところMD制御基板の固体電解コンデンサの性能低下が原因と判明。同仕様の固体コンデンサは入手性が悪いため、仕様の近い液体電解コンデンサで代替交換して回復を確認した。

ハンダ付部の補修やその他多数の修理・調整を行い、エージングを実施。作業を完了した。

♪ あの頃の懐かしい ![]() や

や ![]() や

や ![]() を もう一度

を もう一度 ![]() てみませんか

てみませんか

音響機器でリコール情報があったのでお知らせしたい。

対象製品は「SONY CFD-S70(発売日:2016/10/22)」と「SONY CFD-S401(発売日:2017/6/10)」だ。「CD光学ピックアップ部品が原因で、CDが再生できない。」と言う不具合との記載。各サイトの「口コミ情報」で多数ささやかれていた内容のようだ。詳しくはメーカーサイトを参照されたい。

日本メーカー純正部品と言えど、既に製造を中国等の諸外国部品メーカーに委託して久しい。製造しなくなった日本メーカーに「品質管理」の経験やノウハウが徐々に希薄となっていくことは、自然な事だろう(逆に中国メーカーの品質は、発注者が要求すれば、概ね応えられる水準に向上しているように思う)。

当該製品/機種をお持ちの方は、まずはメーカーへ修理相談されることをお勧めしたい。

[ソニー CDラジオカセットレコーダー CFD-S70]

[ソニー CDラジオカセットレコーダー CFD-S70]

♪ あの頃の懐かしい ![]() や

や ![]() や

や ![]() を もう一度

を もう一度 ![]() てみませんか

てみませんか