そもそも私が手打ち蕎麦に嵌まったきっかけは、地域の手打ち蕎麦サークルの体験教室に行ったことが始まりでした。

いつかやってみたいと思っていた蕎麦打ちが、身近なところで本格的に習得できると知り即日入会した次第です。それ以来、月一回の教室(月例)に通いながら、徐々に道具を揃え自宅でも打てるように蕎麦打ち部屋を作るに至りました。今では、月例のみならずことあるごとに蕎麦を打っています。

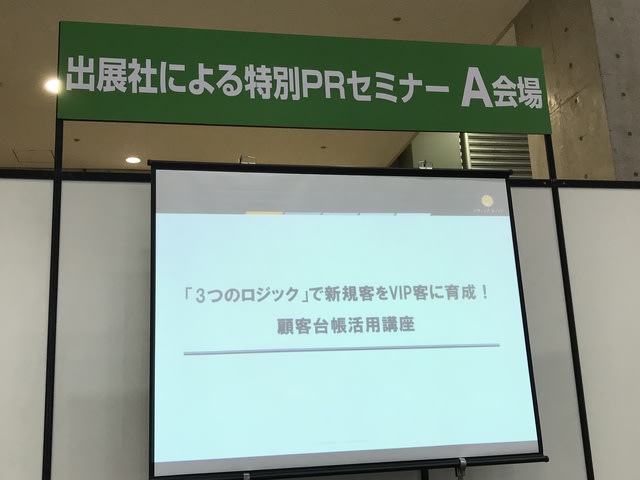

今日はその月例の日でした。月例では最初に先生がデモ打ちを行い、そのあと我々サークルメンバーが先生の指導のもと蕎麦を打ちます。毎回このような流れになっていますが、毎回気づきがあり勉強になっています。

今日の先生のデモ打ちを紹介します。(先生は十いくつものサークルを指導し、本も出されている方です)

いつもは二八蕎麦ですが、今日は十割蕎麦でした。

①ふるい 木鉢にそば粉1㎏をふるい入れる(二八の場合はそば粉800g 小麦粉200g)

②水回し 粉に水を混ぜる。3回に分けて少量ずつ加水し、さらにごく少量の決め水で最終的に調整する。粉の状態や湿度のよって入る水の量が毎回違う。

加水一回目

加水二回目

加水三回目と決め水

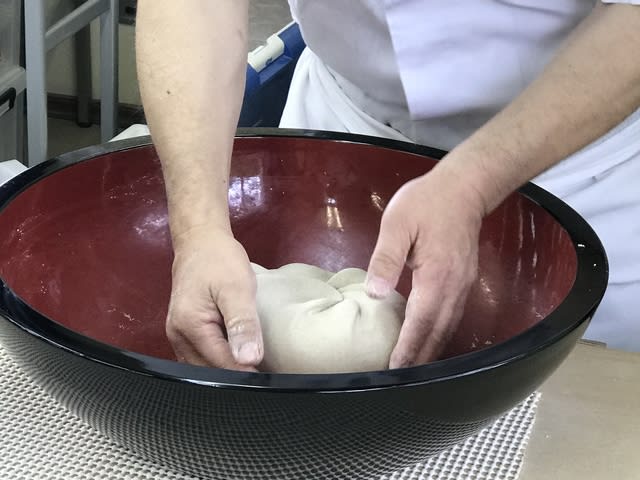

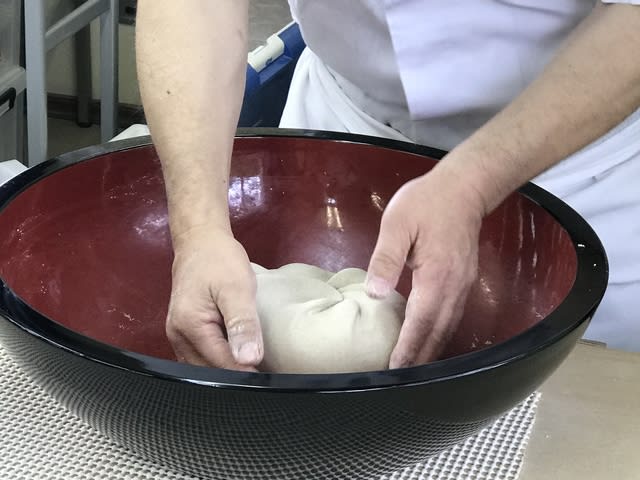

③練り 生地を二つに分け、片手ずつ交互によく練る

④くくり(菊練り) 生地を一つにまとめて練り込む

⑤でっちあげ 円錐形にして(へそ出し)から、扁平な円形にする

⑥鏡出し 丸形の生地を手で円形に延し広げる

⑦丸出し 延し棒でさらに大きく延し広げる

⑧四つ出し 丸い生地の四つ角を出して四角形に延す

⑨肉分け 生地の厚さを均一にする

⑩幅出し 生地の幅を調整する(84㎝)

⑪本延し 寸法まで(100㎝)まで薄く長く延す

⑫たたみ 生地(84㎝×100㎝)を折りたたむ

この後、打ち手からみて、手前から向こう側に2回折りたたむ

⑬切り 包丁で切る

完成です。きれいに揃った十割の細打ち江戸流蕎麦が出来上がりました。

少しでもこの域に近づきたいと考えています。大きな大きな目標です。

こんな感じです。

こんな感じです。