葛飾北斎「富嶽36景⑪」~写真と短歌で綴る世界文化紀行

葛飾北斎の「富嶽36景」は23年6月2日金曜日で終了致しました。しかしながら研究を続けていますと「富嶽36景」は実際に46景あったことが分かりました。そこで前回37~41景掲載しましたが、今日42~46景で最終回となります。

北斎の傑作「富嶽三十六景」は、なぜ46図もあるの?

「富嶽三十六景」は1831年~1833年頃に西村屋与八が版元の「西村永寿堂」から出版されました。北斎芸術の頂点と言われるこの傑作は、北斎72才の時です。

はじめに36図が摺られ、その後10図の追加があり三十六景といいながら、全46図でシリーズは完結しました。

江戸の庶民たちは北斎の版画を、いつか行きたい富士への憧れ、楽しかった旅の思い出、または純粋な信仰心など様々な理由で求めたのではないでしょうか。

はじめに摺られた36図は表富士、後からの10図は裏富士と呼ばれています。

表富士はベロ藍といわれたプルシャンブルーの輪郭線、裏富士は墨で輪郭線を引きました。

46枚の内訳は、藍摺り10図、藍の輪郭線26図、墨の輪郭線10図ということになります。

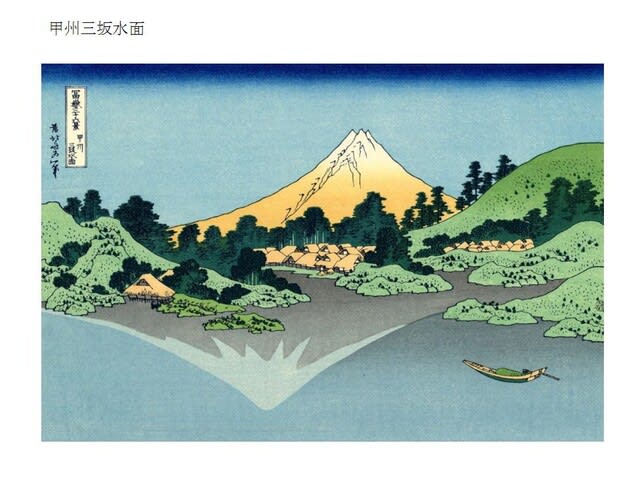

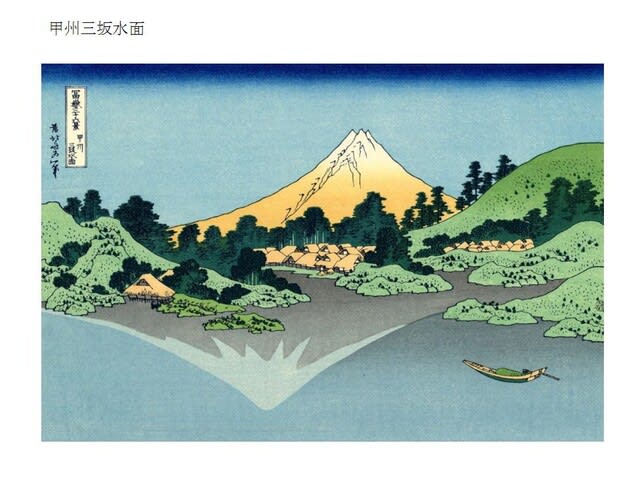

42「甲州三坂水面」

山梨県南都留郡富士河口湖町

「河口湖北斎描く逆さ富士 駆け引き思惑虚と実対比」

甲府盆地から河口湖へ抜ける御坂峠から望む逆さ富士です。静謐な景観です。湖面には、富士が雪をかぶって逆さに映っていますが、遠景に見える実際の富士は、岩肌を見せる夏の富士です。しかも水面への投影もずれています。北斎は虚と実の対象を描いているのでしょうか。穏やかな湖面と落ち着いたたたずまいの村落、湖水に浮かぶ一隻の小舟が静寂の中に漂よっています。動を描いているのでしょうか。

43「甲州伊沢暁」

山梨県笛吹市

「伊沢には明け行く空と裏富士が 今日の始まり旅人賑わう」

伊沢とは、石和(山梨県笛吹市)のことです。現在は温泉で知られるこの町も、かつては甲州街道の宿場町で大変栄えたといいます。空は一日が始まりを告げるように、次第に紅に染まっていきます。彼方には富士が泰然とそびえています。まだ夜の闇に沈む中で、早立ちの人馬で賑わう宿場の様子です。明け行く空と対照的です。荷物をかつぐ人足や馬、駕籠で旅立つ人々、一日の始まりの時を描いています。富士は、甲州側から見た「裏富士」として描かれています。

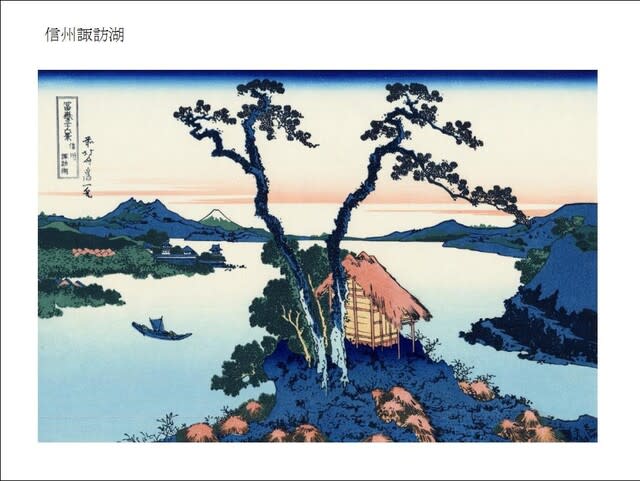

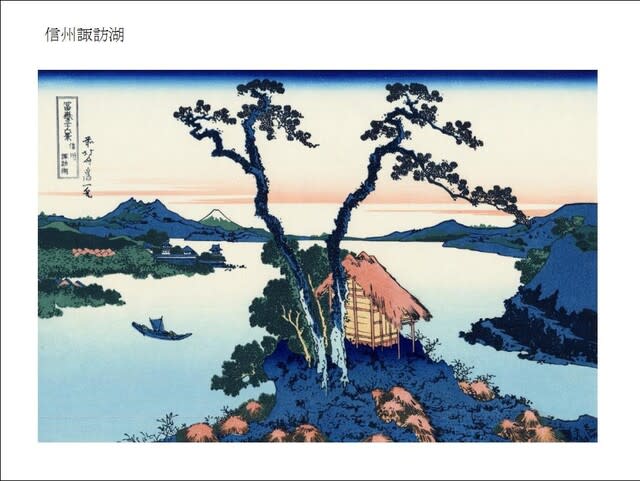

44「信州諏訪湖」

長野県下諏訪郡下諏訪町

「浮城の高島城のその先に 富士山望む湖水風景」

諏訪湖を下諏訪方面から眺めたものです。手前には大きな松二本と小さな祠が描かれています。中央部分に樹木を描くという構図は、「甲州三島越え」などでも見られます。湖の中ほどに浮城のように諏訪高島城、その先に富士が眺められます。湖面には、小舟一艘が浮かべ、静かな山国の湖水風景を描き出しています。実際に、諏訪湖から富士が遠望できるようで、歌川広重もこの光景を錦絵に描いています。

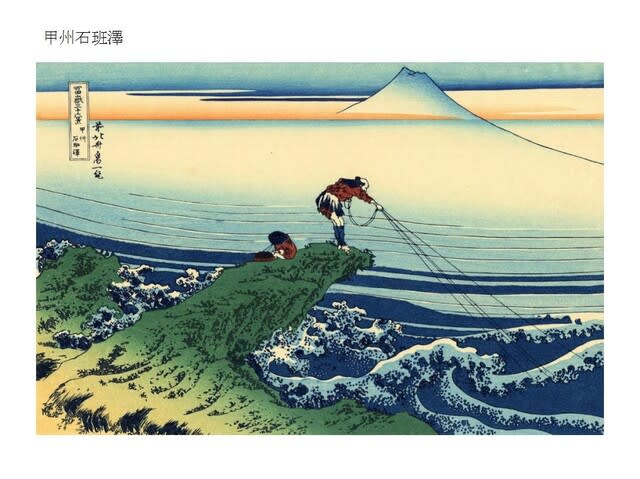

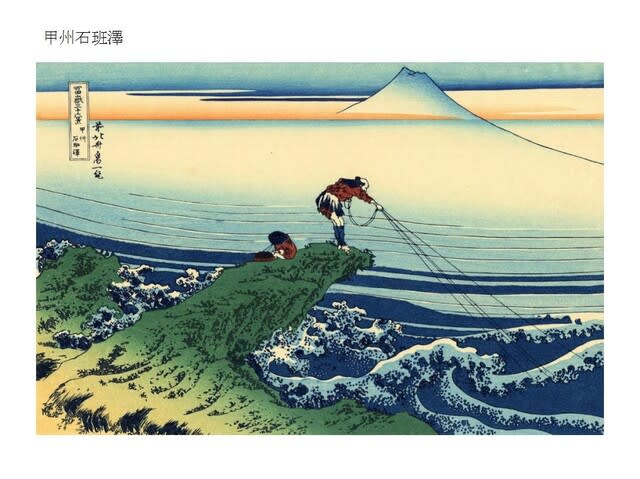

45「甲州石班澤(かじかざわ)」

「石班澤三角形の相似形 最高傑作と評されるも」

石班澤(鰍沢)は、釜無川と笛吹川などが合流して富士川の荒波となります。岩に波がぶつかり激しく泡立っています。荒波とは対照的に岩場で漁師が黙然と一人網を打っています。漁師の背中から頭、そして手元からピント張った網へとつながり、三角形を描いています。その相似形が遠景の裏富士として描かれています。緊張感をもって網を打つ孤高の漁師に対して、岩場で魚籠をのぞく子どもが全体の張りつめた感覚をやわらげております。

初摺は藍一色に摺られ、北斎の藍摺の中でも最高傑作と評されていますが、後摺では

雲間に橙色が引かれるなど色数が増やされています。

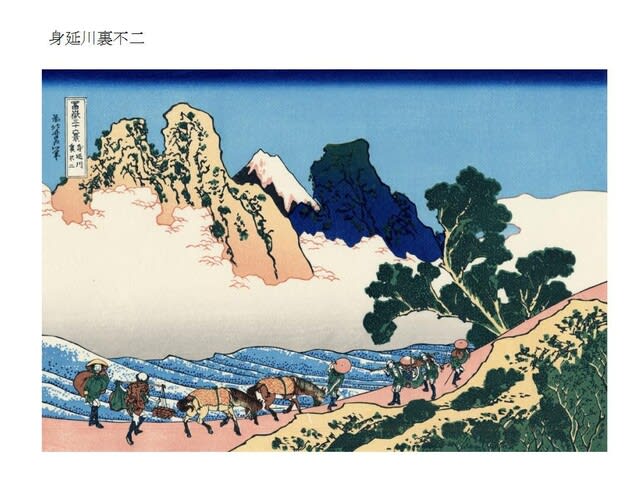

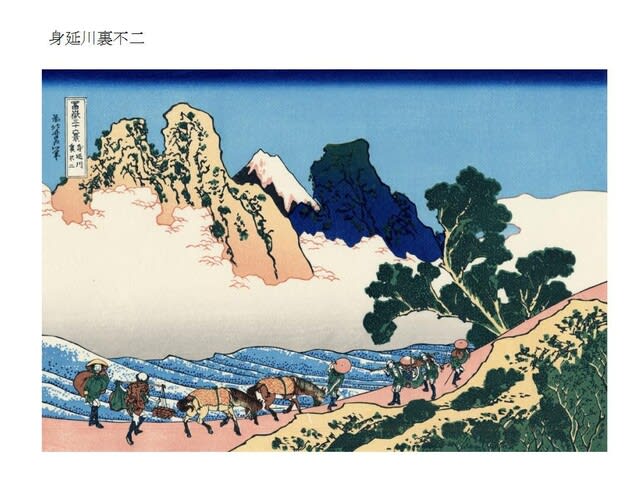

46「身延川裏不二」

山梨県南巨摩郡身延町

「身延川谷から湧き立つ白雲は 奇峰の間から富士見え隠れ」

「身延川」は、身延山中に源流を持ち、日蓮宗の総本山久遠寺の周辺を流れ、波木井(はきい)川に合流する川です。沸き立つ奇峰の間から見え隠れする富士。富士は、甲州側から見た「裏富士」です。谷から湧き出る白雲。白雲は、奇岩、富士、松の木と相まって天空へ舞い上がっているようです。下の川は、波が折り重なるように描かれ、水量と速さを表現しています。そんな険しい景観を眺めながら、旅人たちは身延山久遠寺へ参詣に向かっているようです。

参照

https://media.thisisgallery.com/20208048

https://fugaku36.net/free/nihonbasi

https://kanazawabunko.net/works/1892

※6月17日(土)18日(日)は休みます。

葛飾北斎の「富嶽36景」は23年6月2日金曜日で終了致しました。しかしながら研究を続けていますと「富嶽36景」は実際に46景あったことが分かりました。そこで前回37~41景掲載しましたが、今日42~46景で最終回となります。

北斎の傑作「富嶽三十六景」は、なぜ46図もあるの?

「富嶽三十六景」は1831年~1833年頃に西村屋与八が版元の「西村永寿堂」から出版されました。北斎芸術の頂点と言われるこの傑作は、北斎72才の時です。

はじめに36図が摺られ、その後10図の追加があり三十六景といいながら、全46図でシリーズは完結しました。

江戸の庶民たちは北斎の版画を、いつか行きたい富士への憧れ、楽しかった旅の思い出、または純粋な信仰心など様々な理由で求めたのではないでしょうか。

はじめに摺られた36図は表富士、後からの10図は裏富士と呼ばれています。

表富士はベロ藍といわれたプルシャンブルーの輪郭線、裏富士は墨で輪郭線を引きました。

46枚の内訳は、藍摺り10図、藍の輪郭線26図、墨の輪郭線10図ということになります。

42「甲州三坂水面」

山梨県南都留郡富士河口湖町

「河口湖北斎描く逆さ富士 駆け引き思惑虚と実対比」

甲府盆地から河口湖へ抜ける御坂峠から望む逆さ富士です。静謐な景観です。湖面には、富士が雪をかぶって逆さに映っていますが、遠景に見える実際の富士は、岩肌を見せる夏の富士です。しかも水面への投影もずれています。北斎は虚と実の対象を描いているのでしょうか。穏やかな湖面と落ち着いたたたずまいの村落、湖水に浮かぶ一隻の小舟が静寂の中に漂よっています。動を描いているのでしょうか。

43「甲州伊沢暁」

山梨県笛吹市

「伊沢には明け行く空と裏富士が 今日の始まり旅人賑わう」

伊沢とは、石和(山梨県笛吹市)のことです。現在は温泉で知られるこの町も、かつては甲州街道の宿場町で大変栄えたといいます。空は一日が始まりを告げるように、次第に紅に染まっていきます。彼方には富士が泰然とそびえています。まだ夜の闇に沈む中で、早立ちの人馬で賑わう宿場の様子です。明け行く空と対照的です。荷物をかつぐ人足や馬、駕籠で旅立つ人々、一日の始まりの時を描いています。富士は、甲州側から見た「裏富士」として描かれています。

44「信州諏訪湖」

長野県下諏訪郡下諏訪町

「浮城の高島城のその先に 富士山望む湖水風景」

諏訪湖を下諏訪方面から眺めたものです。手前には大きな松二本と小さな祠が描かれています。中央部分に樹木を描くという構図は、「甲州三島越え」などでも見られます。湖の中ほどに浮城のように諏訪高島城、その先に富士が眺められます。湖面には、小舟一艘が浮かべ、静かな山国の湖水風景を描き出しています。実際に、諏訪湖から富士が遠望できるようで、歌川広重もこの光景を錦絵に描いています。

45「甲州石班澤(かじかざわ)」

「石班澤三角形の相似形 最高傑作と評されるも」

石班澤(鰍沢)は、釜無川と笛吹川などが合流して富士川の荒波となります。岩に波がぶつかり激しく泡立っています。荒波とは対照的に岩場で漁師が黙然と一人網を打っています。漁師の背中から頭、そして手元からピント張った網へとつながり、三角形を描いています。その相似形が遠景の裏富士として描かれています。緊張感をもって網を打つ孤高の漁師に対して、岩場で魚籠をのぞく子どもが全体の張りつめた感覚をやわらげております。

初摺は藍一色に摺られ、北斎の藍摺の中でも最高傑作と評されていますが、後摺では

雲間に橙色が引かれるなど色数が増やされています。

46「身延川裏不二」

山梨県南巨摩郡身延町

「身延川谷から湧き立つ白雲は 奇峰の間から富士見え隠れ」

「身延川」は、身延山中に源流を持ち、日蓮宗の総本山久遠寺の周辺を流れ、波木井(はきい)川に合流する川です。沸き立つ奇峰の間から見え隠れする富士。富士は、甲州側から見た「裏富士」です。谷から湧き出る白雲。白雲は、奇岩、富士、松の木と相まって天空へ舞い上がっているようです。下の川は、波が折り重なるように描かれ、水量と速さを表現しています。そんな険しい景観を眺めながら、旅人たちは身延山久遠寺へ参詣に向かっているようです。

参照

https://media.thisisgallery.com/20208048

https://fugaku36.net/free/nihonbasi

https://kanazawabunko.net/works/1892

※6月17日(土)18日(日)は休みます。