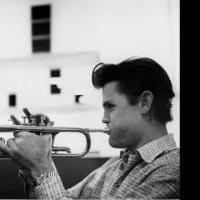

ケニー・ドーハム(KENNY DORHAM 1924‐1972)というトランペット奏者がいた。

日本では「ドーハム」と呼ぶのが一般的であるが、「ダーラム」というのが実際の発音に近いのだそうだ。

ここでは、通例にならってドーハムと表記する。

彼は、いわゆるジャズ・ジャイアンツといわれるクラスのビッグ・ネームではなかった。

それでいて、不思議と私たちの心に残るプレイヤーであった。

“Durable Dorham”(長持ちするドーハム)という皮肉な讃辞を献上されるほど、チャーリー・パーカーらとともにビ・バップの初期から長い間、安定した水準でラッパを吹き続けてきた。

かつては過小評価されたミュージシャンの一人に数えられていたが、ドーハムという人はやはり一流の人ではなかったのではないかと思う。

彼のプレイの最大の問題は、上手いのだが、プレイスタイルが流麗ではなく、どちらかといえば朴訥としていて、あと一押しのスリルや飛躍に欠けていることで、それがどこか物足りない印象を与えたのは確かである。

偉大なるB級トランぺッターというべきであろうか、一流のプレイヤーは持っている威厳のようなものが感じられなかったのだ。

そんな彼が、死してなおジャズファンの記憶に残るミュージシャンであったのは、ひとえに“QUIET KENNY”(静かなるケニー)という一作によって、彼の存在を最大限にアピールすることができたからに他ならない。

“QUIET KENNY”はドーハムが残した唯一のワン・ホーン・アルバムであった。

彼のラッパは、クリフォード・ブラウンの艶やかさや張りはなく、マイルス・デイヴィスのように澄んでシャープなところもないが、ちょっとくすんだ温かみのある独特の音色で、特に中音域に不思議な魅力があった。

この個性は、ミュートを使用したときに顕著に際立つように感じられる。

“QUIET KENNY”(1959)というアルバムは、そんな彼のプレイを存分に楽しめる作品である。

共演者はトミー・フラナガン(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)といずれ劣らぬ渋好みのミュージシャンで、脇役に徹した時の巧さには定評がある無類の伴奏者であった。

特に、ピアノのフラナガンは、他のいくつかの作品でもドーハムと共演しているが、ソフトタッチのピアノがドーハムとは実に相性がよい。

この作品では、ドーハムの奏でる柔らかな中音が、あたかもヴォーカルのようなフレージングを紡ぎ出し、特有の憂いを秘めたマイナーなフィーリングを醸しだす様は、この手の音楽に弱い日本人の感性をいたく刺激するのであった。

このアルバムの冒頭を飾ったのが、ドーハム自作の“LOTUS BLOSSOM”(蓮の花)という曲である。

ドーハムの代表作であり、彼の名を有名にしたマイナー曲である。

ドーハムの名演としても知られているだけに、ここでの演奏がオリジナル・ヴァージョンのように思っていたのだが、それ以前にピアノレスのカルテットで録音したアルバムがあるという。

セロニアス・モンクとの共演(“BRILLIANT CORNERS”)で名を知られるようになったアルト奏者アーニー・ヘンリーとの共演盤なのだが、残念なことに私は未聴である。

「蓮」は古称を「ハチス」といったらしいが、花びらや雄蕊、雌蕊、ガクなどがつく部分、花の土台でもある「花托」(かたく)が蜂の巣にみえることから転訛したものだという。

蓮は7月の誕生花、夏の季語でもある。

東京では上野の不忍池にある群生が有名であろうか。

2000年以前の花が現代に蘇ったことで有名になった「大賀ハス」の例を引きまでもなく、果実の皮が厚くて、発芽能力を長期にわたって保持できる植物としても知られている。

また、花の蕾が大ぶりで、開花のときに「ポン」と音がするというハナシが広く流布したことがあるが、これはウソである。

開花の音が聞いてみたくて、わざわざ確認して残念な思いをした本人が言うのだから間違いはない(笑)。

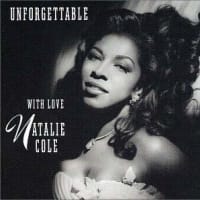

寡聞にして、この曲に歌詞がつけられてヴォーカル・ヴァージョンとなったというのは聞いたことがないが、しばしば他のアーティストによってレパートリーにされることが多いジャズのスタンダードといってよい名曲である。

今回はピアノ盤は除いて、ホーンによる“LOTUS BLOSSOM”の演奏を二枚紹介しておこう。

左はフランスのサックス奏者バルネ・ウィランの初期の名盤“BARNEY”(1959)で、パリのクラブ・サン=ジェルマンにおけるライヴ録音。

当時弱冠22歳のウィランが、作曲者ドーハム自身のトランペットと、デューク・ジョーダンのピアノを加えた米仏混合クインテットで、ハードバップの香り高い濃厚なプレイをする。

映画「死刑台のエレベーター」のサウンドトラックでマイルス・デイヴィスと共演して自信を深めた若武者ウィランは、全く物怖じすることなく若々しい感性を披露している。

右は、フレディ・ハバードとウディ・ショウという二人の大物トランペット奏者がバトルを繰り広げる“DOUBLE TAKE”(1985)というアルバム。

録音当時の気鋭だったミュージシャンを従えて、溌剌としたヴィヴィッドな演奏を聴かせる。

私自身はよく知らなかったが、“LOTUS BLOSSOM”という曲は、デューク・エリントンの片腕であったビリー・ストレイホーン(“TAKE THE A TRAIN”の作曲者)に同名異曲があるという。

ストレイホーンの作にしては地味な曲のようだが、ミュージシャンの仲間うちではよく知られていたという。

ドーハムのこの曲が、別のタイトル“ASIATIC RAES”と表記されることがあるのは、ストレイホーンの曲と重複、混同を避けるという意味合いがあるのかもしれない。

“ASIATIC RAES”というタイトルの代表的な演奏としてはソニー・ロリンズを挙げておきたい。

これも、“QUIET KENNY”と同じく、ワン・ホーン・アルバムで、共演はウィントン・ケリー(p)、ダグ・ワトキンス(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)というご機嫌なトリオである。

ロリンズは、二度目の雲隠れをする直前の録音(1957)で、彼の持ち味である男性的なトーンは絶頂期にあり、縦横無尽なテナー・プレイは圧倒的な迫力である。

「蓮」の花言葉は「雄弁」だが、ロリンズのこの演奏こそ「雄弁」という言葉がふさわしい。

「蓮は泥より出でて泥に染まらず」という。

仏教をはじめヒンドゥー教などの宗教においても、「蓮の花」すなわち「蓮華」は、清らかさや聖なるもののシンボルとされている。

「蓮」は東洋では極楽に咲く花なのである。

日本では「ドーハム」と呼ぶのが一般的であるが、「ダーラム」というのが実際の発音に近いのだそうだ。

ここでは、通例にならってドーハムと表記する。

彼は、いわゆるジャズ・ジャイアンツといわれるクラスのビッグ・ネームではなかった。

それでいて、不思議と私たちの心に残るプレイヤーであった。

“Durable Dorham”(長持ちするドーハム)という皮肉な讃辞を献上されるほど、チャーリー・パーカーらとともにビ・バップの初期から長い間、安定した水準でラッパを吹き続けてきた。

かつては過小評価されたミュージシャンの一人に数えられていたが、ドーハムという人はやはり一流の人ではなかったのではないかと思う。

彼のプレイの最大の問題は、上手いのだが、プレイスタイルが流麗ではなく、どちらかといえば朴訥としていて、あと一押しのスリルや飛躍に欠けていることで、それがどこか物足りない印象を与えたのは確かである。

偉大なるB級トランぺッターというべきであろうか、一流のプレイヤーは持っている威厳のようなものが感じられなかったのだ。

♪

そんな彼が、死してなおジャズファンの記憶に残るミュージシャンであったのは、ひとえに“QUIET KENNY”(静かなるケニー)という一作によって、彼の存在を最大限にアピールすることができたからに他ならない。

“QUIET KENNY”はドーハムが残した唯一のワン・ホーン・アルバムであった。

彼のラッパは、クリフォード・ブラウンの艶やかさや張りはなく、マイルス・デイヴィスのように澄んでシャープなところもないが、ちょっとくすんだ温かみのある独特の音色で、特に中音域に不思議な魅力があった。

この個性は、ミュートを使用したときに顕著に際立つように感じられる。

“QUIET KENNY”(1959)というアルバムは、そんな彼のプレイを存分に楽しめる作品である。

共演者はトミー・フラナガン(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)といずれ劣らぬ渋好みのミュージシャンで、脇役に徹した時の巧さには定評がある無類の伴奏者であった。

特に、ピアノのフラナガンは、他のいくつかの作品でもドーハムと共演しているが、ソフトタッチのピアノがドーハムとは実に相性がよい。

この作品では、ドーハムの奏でる柔らかな中音が、あたかもヴォーカルのようなフレージングを紡ぎ出し、特有の憂いを秘めたマイナーなフィーリングを醸しだす様は、この手の音楽に弱い日本人の感性をいたく刺激するのであった。

このアルバムの冒頭を飾ったのが、ドーハム自作の“LOTUS BLOSSOM”(蓮の花)という曲である。

ドーハムの代表作であり、彼の名を有名にしたマイナー曲である。

ドーハムの名演としても知られているだけに、ここでの演奏がオリジナル・ヴァージョンのように思っていたのだが、それ以前にピアノレスのカルテットで録音したアルバムがあるという。

セロニアス・モンクとの共演(“BRILLIANT CORNERS”)で名を知られるようになったアルト奏者アーニー・ヘンリーとの共演盤なのだが、残念なことに私は未聴である。

♪ ♪

「蓮」は古称を「ハチス」といったらしいが、花びらや雄蕊、雌蕊、ガクなどがつく部分、花の土台でもある「花托」(かたく)が蜂の巣にみえることから転訛したものだという。

蓮は7月の誕生花、夏の季語でもある。

東京では上野の不忍池にある群生が有名であろうか。

2000年以前の花が現代に蘇ったことで有名になった「大賀ハス」の例を引きまでもなく、果実の皮が厚くて、発芽能力を長期にわたって保持できる植物としても知られている。

また、花の蕾が大ぶりで、開花のときに「ポン」と音がするというハナシが広く流布したことがあるが、これはウソである。

開花の音が聞いてみたくて、わざわざ確認して残念な思いをした本人が言うのだから間違いはない(笑)。

寡聞にして、この曲に歌詞がつけられてヴォーカル・ヴァージョンとなったというのは聞いたことがないが、しばしば他のアーティストによってレパートリーにされることが多いジャズのスタンダードといってよい名曲である。

今回はピアノ盤は除いて、ホーンによる“LOTUS BLOSSOM”の演奏を二枚紹介しておこう。

左はフランスのサックス奏者バルネ・ウィランの初期の名盤“BARNEY”(1959)で、パリのクラブ・サン=ジェルマンにおけるライヴ録音。

当時弱冠22歳のウィランが、作曲者ドーハム自身のトランペットと、デューク・ジョーダンのピアノを加えた米仏混合クインテットで、ハードバップの香り高い濃厚なプレイをする。

映画「死刑台のエレベーター」のサウンドトラックでマイルス・デイヴィスと共演して自信を深めた若武者ウィランは、全く物怖じすることなく若々しい感性を披露している。

右は、フレディ・ハバードとウディ・ショウという二人の大物トランペット奏者がバトルを繰り広げる“DOUBLE TAKE”(1985)というアルバム。

録音当時の気鋭だったミュージシャンを従えて、溌剌としたヴィヴィッドな演奏を聴かせる。

♪ ♪ ♪

私自身はよく知らなかったが、“LOTUS BLOSSOM”という曲は、デューク・エリントンの片腕であったビリー・ストレイホーン(“TAKE THE A TRAIN”の作曲者)に同名異曲があるという。

ストレイホーンの作にしては地味な曲のようだが、ミュージシャンの仲間うちではよく知られていたという。

ドーハムのこの曲が、別のタイトル“ASIATIC RAES”と表記されることがあるのは、ストレイホーンの曲と重複、混同を避けるという意味合いがあるのかもしれない。

“ASIATIC RAES”というタイトルの代表的な演奏としてはソニー・ロリンズを挙げておきたい。

(NEWK'S TIME / SONNY ROLLINS)

これも、“QUIET KENNY”と同じく、ワン・ホーン・アルバムで、共演はウィントン・ケリー(p)、ダグ・ワトキンス(b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ds)というご機嫌なトリオである。

ロリンズは、二度目の雲隠れをする直前の録音(1957)で、彼の持ち味である男性的なトーンは絶頂期にあり、縦横無尽なテナー・プレイは圧倒的な迫力である。

「蓮」の花言葉は「雄弁」だが、ロリンズのこの演奏こそ「雄弁」という言葉がふさわしい。

♪ ♪ ♪ ♪

「蓮は泥より出でて泥に染まらず」という。

仏教をはじめヒンドゥー教などの宗教においても、「蓮の花」すなわち「蓮華」は、清らかさや聖なるもののシンボルとされている。

「蓮」は東洋では極楽に咲く花なのである。

血の池に蓮を咲かせて楽園化 (蚤助)

文学は科学ではないので、「梅に鶯」や「蓑虫鳴く」と同じように、現実にはないことで日本の美を表現するのでしょうね。もしかすると、中国の古典文学の一説を引用したのかも知れませんね。

だからウソとかそうでないとかと論ずることそのものが成立しない。

「古池」はどこにあったのですか?とか、「カワズ」はどんな蛙ですか?という質問も成立しないということを最近になって理解した次第です。

7月24日は河童忌です。その頃は一杯やりましょう。

ゲロゲーロ・・。

こちらは、家中のカーテンを洗ったり、家の周りの雑草むしりをしたり、普段気になっていてもできなかったことをチマチマと実行しております。

夕方のビールがことのほか旨い。

7月の河童忌とはいわず、今月、来月もやりましょう。

ミーンミーン…。

「還暦の前歯を揺らすピーナッツ」

と、久しぶりにBYSN「動く」に投句しましたが、もちろん没でした。

歯は抜けても、やる気が抜けないようがんばります。

小石川植物園でいい取材?ができました。

口内殺菌のためにも今月も来月もやりましょう。

スカシーバ…。