前稿の“POINCIANA”の流れで花にちなむ歌をもうひとつ紹介したい。

今回の花は「スイカズラ」で、初夏に甘い香りの白い花を咲かせる(冒頭画像)。

名前は「吸い葛」から来ているといい、砂糖がなかった時代、人々はこの花の甘い蜜を吸うことで甘味を得ていたのだそうだ。

要するに砂糖の代用品だったわけである。

英語では“HONEYSUCKLE”というが、これも「蜜を吸う」という意味に由来する名称で、洋の東西を問わず、花の蜜を吸うという行為が知られていたことが分かってなかなか興味深いものがある。

別名は「忍冬」(ニントウ)で、冬場の寒さにも耐える丈夫さからきている。

東アジア一帯に分布し、欧米では観賞用に栽培されており、特にアメリカでは野生化、丈夫なため森林を覆ってしまい、環境問題を引き起こしている例もあるとも聞く。

ということで、花にちなむ歌、その第3弾は「スイカズラ」、すなわち“HONEYSUCKLE ROSE”というのが今回のテーマである。

「ハニーサックル・ローズ」を「スイカズラ」とそのまま訳したら、何だか気分がのらないので、ここではあえて「甘いバラ」とさせていただいたが、なかなか意味深で艶っぽい内容である。

花の歌というよりは、恋人を「スイカズラ」の花にたとえた歌というべきであろうか。

作詞はアンディ・ラザフ、曲を書いたのはファッツ・ウォーラー、1929年の作である。

この作詞・作曲コンビについては、以前、こちらとこちらで紹介した。

ウォーラーが、“AIN'T MISBEHAVIN'”(浮気はやめた)を作曲するのに要した時間が、約45分、この曲を書き上げたのが1時間といわれている。

誰が時間を測ったのか知らないが、ウォーラーの仕事の早さを示すエピソードである。

ウォーラーは、曲を未完にしたままで、飲みに出かけてしまった。

ラザフの方は歌詞を書き上げてしまったので、心当たりの飲み屋に電話をしてウォーラーをつかまえ、歌詞を読み上げると、電話の向こうでウォーラーがメロディーを歌って、ラザフがピアノで音を拾って曲を仕上げたという。

かくしてウォーラーはピアノではなく、電話でこの歌を作曲したということになっている。

お酒が大好きだったウォーラーだけに、こうしたエピソードが生まれたのも無理はない。

実際のところは、ラザフの歌詞を受話器で聞きながら、飲み屋のピアノに向かって作曲したともいわれるのだが、ウォーラーの人柄をしのばせる話としては前のエピソードの方が断然面白い。

そうしてできた歌が、多くの歌手がこぞって歌うスタンダード中のスタンダードになるとは、作者すら予想しえなかっただろうが、えてして名曲の誕生というものはそういうものかもしれない。

いささか古いが、エミー賞の作品賞を受賞した“AIN'T MISBEHAVIN'”(1978)というブロードウェイ・ミュージカルは、ウォーラーの代表作をタイトルにしているように、彼が39歳で世を去るまでに、次々と作り出した歌の数々が主役といってもいいほどであったが、さしずめこの歌などは主役中の主役ともいうべきである。

狂騒の1920年代(ROARING TWENTIES)末期の粋な小唄、ジャズ・ソングというのはこうでなくっちゃというお手本のような曲である。

インスト、ヴォーカルともに種類があって選ぶのに苦労するほど名演、名唱も多い。

インストまではとても手が廻らないので、我がレコード・CD棚からヴォーカルだけを苦労して選び出したのがこの4枚、エラもトニー・ベネットも今回のリストに入れなかったのはスンマセン。。

いずれも甲乙付け難いが、あとは好みの問題であろう。

左から順に紹介していく。

“HONEYSUCKLE ROSE”といえば、大姐御アニタ・オデイの得意曲として知られているが、この「THIS IS ANITA」と題されたアルバムでの歌唱が一番有名であろう。

ウォーキング・ベースのみの伴奏で歌い始め、コーラスが進むにつれモダンにフェイクしていく。

セカンド・コーラスからカルテットが加わり、サード・コーラスでさらにトロンボーン4本が加わるという構成が光る。

彼女の絶頂期の1955年の録音だけに、これぞジャズ・ヴォーカルという醍醐味を味わえる。

ルイ・アームストロングがウォーラーの作品や得意曲ばかりを歌った「SATCH PLAYS FATS」(1955)。

サッチモは、ウォーラーが書いたミュージカル「ホット・チョコレート」に主演したことがあった。

期間は短かったものの共演した経験もあり、この曲の持つ楽しさ、明るさの点でピカイチの出来栄えである。

ヴェルマ・ミドルトンとのデュエットで、伴奏はサッチモ・オールスターズ。

ビング・クロスビーとバディ・コール・トリオの共演盤「SOME FINE OLD CHESTNUTS」(1956)。

ピアノとギター、ベース、ドラムスをバックにクロスビーが1コーラスをスウィンギーに歌った後、口笛でさらに1コーラス、アドリブを披露する。

これが鼻唄でも歌っているかのような調子でアステアのような洒落た雰囲気を漂わせる。

さりげなく洗練された大人の味と品が楽しめるが、こんな歌手、日本にはまずいないね。

比較的速いテンポで歌われることが多い曲だが、サラ・ヴォーン「SASSY SWINGS THE TIVOLI」(1963)は、ピアノ・トリオを伴って、スローでじっくりと歌いこむ。

彼女の名唱が目白押しのこのライヴ盤の中でも、最も素晴らしい歌唱であろう。

独特の少し粘っこいジャジーな節回しで、彼女の歌の世界にどっぷりと浸かることが出来る。

ジョージ・ガーシュウィンにしろ、ファッツ・ウォーラーにせよ、天才的な音楽家というのはなぜか夭逝する者が多い。

どちらも40歳を目の前にして亡くなっているので、彼らがさらに長生きしてその才能を発揮していたら、音楽の世界がもっと豊かになっていただろう。

体重が130キロもあったという巨体のウォーラーは、こよなくジンを愛し、ピアノの傍らにいつもボトルがないと、仕事にも熱が入らなかったといわれている。

肥満とアルコールは、心臓病の大敵だが、それを自ら実証するように心臓マヒで世を去った。

“HONEYSUCKLE ROSE”、「スイカズラ」の花言葉は「愛の絆」だそうである。

今回の花は「スイカズラ」で、初夏に甘い香りの白い花を咲かせる(冒頭画像)。

名前は「吸い葛」から来ているといい、砂糖がなかった時代、人々はこの花の甘い蜜を吸うことで甘味を得ていたのだそうだ。

要するに砂糖の代用品だったわけである。

英語では“HONEYSUCKLE”というが、これも「蜜を吸う」という意味に由来する名称で、洋の東西を問わず、花の蜜を吸うという行為が知られていたことが分かってなかなか興味深いものがある。

別名は「忍冬」(ニントウ)で、冬場の寒さにも耐える丈夫さからきている。

東アジア一帯に分布し、欧米では観賞用に栽培されており、特にアメリカでは野生化、丈夫なため森林を覆ってしまい、環境問題を引き起こしている例もあるとも聞く。

♪

ということで、花にちなむ歌、その第3弾は「スイカズラ」、すなわち“HONEYSUCKLE ROSE”というのが今回のテーマである。

「ハニーサックル・ローズ(甘いバラ)」

君とでかけると ミツバチはみんな嫉妬する

それも無理はない 君は甘いバラ

君が通ると 花はみんなしおれてしまう

なぜだか僕は知っている 君はもっと甘いから

砂糖を買うことはない 僕のコップにさわってくれればいい

君がお砂糖なんだ

君の唇にふれたら それは蜂蜜のしずくのよう

神のみぞ知る 君はお菓子だ 甘いバラだ

それも無理はない 君は甘いバラ

君が通ると 花はみんなしおれてしまう

なぜだか僕は知っている 君はもっと甘いから

砂糖を買うことはない 僕のコップにさわってくれればいい

君がお砂糖なんだ

君の唇にふれたら それは蜂蜜のしずくのよう

神のみぞ知る 君はお菓子だ 甘いバラだ

「ハニーサックル・ローズ」を「スイカズラ」とそのまま訳したら、何だか気分がのらないので、ここではあえて「甘いバラ」とさせていただいたが、なかなか意味深で艶っぽい内容である。

花の歌というよりは、恋人を「スイカズラ」の花にたとえた歌というべきであろうか。

作詞はアンディ・ラザフ、曲を書いたのはファッツ・ウォーラー、1929年の作である。

この作詞・作曲コンビについては、以前、こちらとこちらで紹介した。

ウォーラーが、“AIN'T MISBEHAVIN'”(浮気はやめた)を作曲するのに要した時間が、約45分、この曲を書き上げたのが1時間といわれている。

誰が時間を測ったのか知らないが、ウォーラーの仕事の早さを示すエピソードである。

ウォーラーは、曲を未完にしたままで、飲みに出かけてしまった。

ラザフの方は歌詞を書き上げてしまったので、心当たりの飲み屋に電話をしてウォーラーをつかまえ、歌詞を読み上げると、電話の向こうでウォーラーがメロディーを歌って、ラザフがピアノで音を拾って曲を仕上げたという。

かくしてウォーラーはピアノではなく、電話でこの歌を作曲したということになっている。

お酒が大好きだったウォーラーだけに、こうしたエピソードが生まれたのも無理はない。

実際のところは、ラザフの歌詞を受話器で聞きながら、飲み屋のピアノに向かって作曲したともいわれるのだが、ウォーラーの人柄をしのばせる話としては前のエピソードの方が断然面白い。

そうしてできた歌が、多くの歌手がこぞって歌うスタンダード中のスタンダードになるとは、作者すら予想しえなかっただろうが、えてして名曲の誕生というものはそういうものかもしれない。

♪ ♪

いささか古いが、エミー賞の作品賞を受賞した“AIN'T MISBEHAVIN'”(1978)というブロードウェイ・ミュージカルは、ウォーラーの代表作をタイトルにしているように、彼が39歳で世を去るまでに、次々と作り出した歌の数々が主役といってもいいほどであったが、さしずめこの歌などは主役中の主役ともいうべきである。

狂騒の1920年代(ROARING TWENTIES)末期の粋な小唄、ジャズ・ソングというのはこうでなくっちゃというお手本のような曲である。

インスト、ヴォーカルともに種類があって選ぶのに苦労するほど名演、名唱も多い。

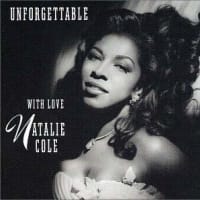

インストまではとても手が廻らないので、我がレコード・CD棚からヴォーカルだけを苦労して選び出したのがこの4枚、エラもトニー・ベネットも今回のリストに入れなかったのはスンマセン。。

いずれも甲乙付け難いが、あとは好みの問題であろう。

左から順に紹介していく。

“HONEYSUCKLE ROSE”といえば、大姐御アニタ・オデイの得意曲として知られているが、この「THIS IS ANITA」と題されたアルバムでの歌唱が一番有名であろう。

ウォーキング・ベースのみの伴奏で歌い始め、コーラスが進むにつれモダンにフェイクしていく。

セカンド・コーラスからカルテットが加わり、サード・コーラスでさらにトロンボーン4本が加わるという構成が光る。

彼女の絶頂期の1955年の録音だけに、これぞジャズ・ヴォーカルという醍醐味を味わえる。

ルイ・アームストロングがウォーラーの作品や得意曲ばかりを歌った「SATCH PLAYS FATS」(1955)。

サッチモは、ウォーラーが書いたミュージカル「ホット・チョコレート」に主演したことがあった。

期間は短かったものの共演した経験もあり、この曲の持つ楽しさ、明るさの点でピカイチの出来栄えである。

ヴェルマ・ミドルトンとのデュエットで、伴奏はサッチモ・オールスターズ。

ビング・クロスビーとバディ・コール・トリオの共演盤「SOME FINE OLD CHESTNUTS」(1956)。

ピアノとギター、ベース、ドラムスをバックにクロスビーが1コーラスをスウィンギーに歌った後、口笛でさらに1コーラス、アドリブを披露する。

これが鼻唄でも歌っているかのような調子でアステアのような洒落た雰囲気を漂わせる。

さりげなく洗練された大人の味と品が楽しめるが、こんな歌手、日本にはまずいないね。

比較的速いテンポで歌われることが多い曲だが、サラ・ヴォーン「SASSY SWINGS THE TIVOLI」(1963)は、ピアノ・トリオを伴って、スローでじっくりと歌いこむ。

彼女の名唱が目白押しのこのライヴ盤の中でも、最も素晴らしい歌唱であろう。

独特の少し粘っこいジャジーな節回しで、彼女の歌の世界にどっぷりと浸かることが出来る。

♪ ♪ ♪

ジョージ・ガーシュウィンにしろ、ファッツ・ウォーラーにせよ、天才的な音楽家というのはなぜか夭逝する者が多い。

どちらも40歳を目の前にして亡くなっているので、彼らがさらに長生きしてその才能を発揮していたら、音楽の世界がもっと豊かになっていただろう。

体重が130キロもあったという巨体のウォーラーは、こよなくジンを愛し、ピアノの傍らにいつもボトルがないと、仕事にも熱が入らなかったといわれている。

肥満とアルコールは、心臓病の大敵だが、それを自ら実証するように心臓マヒで世を去った。

携帯でやっとつなげる子の絆 (蚤助)

“HONEYSUCKLE ROSE”、「スイカズラ」の花言葉は「愛の絆」だそうである。