夏の花である前稿の「蓮」と春の「すみれ」と、季節が前後してしまったのは、私の手違いであり、花の方には罪はない。

「すみれ」は、春に深い紫(菫色)の花を咲かせる。

ラッパのような形をしている花は、横向きか斜め下向きにつける。

すみれの花はうつ向いて、少し恥ずかしそうに咲くのである。

そのためかこの花は純情可憐のイメージが強い。

花弁は5枚だが大きさが一様ではなく、下の1枚だけ大きいので花の形がちょうど左右対称になる。

山間部の道端はもちろんのこと、都会のど真ん中のコンクリートのひび割れからも顔を出し、花の印象とは異なってかなり逞しい野草である。

知らなかったが、山菜としても利用されているようで、葉はてんぷら、茹でておひたしや和え物、花は酢の物や吸い物にしたりするそうである。

ただし、同じスミレ科の中には、例えばパンジーやニオイスミレのように、神経麻痺等を引き起こす有毒なものがあるため注意が必要らしい。

特に種子や根茎が危険部位だということで、素人は手を出さぬ方がよいだろう。

したがって、素人の私は食したことはない。

「すみれ」という名は、かの牧野富太郎先生は、花の形が「墨入れ」(墨壺)に似ていることによるというが、この説には異論も多く定説とは言い難いようだ。

「すみれ」といえば、(実際には観たことはないけれど)宝塚歌劇のステージや、(実際には聴いたことはないけれど)女学校の校舎から流れる「♪すみれのハァナ、咲ァくころォ」という女声コーラスである。

これはいずれもオジサンの妄想かもしれない(笑)。

原曲は、1928年にオーストリアのフランツ・デーレの“Wenn Der Weisse Flieder Wieder Bluht”(白いライラックの花が再び咲くとき)で、ドイツ語の歌詞はフリッツ・ロッターが書いた。

ドイツで大ヒットした後、フランスで“Quand Refleuriront Les Lilas Blancas”(白いリラが咲く頃)というシャンソンとなったが、ちょうどこの歌がフランスで流行していたころに、パリに留学していた宝塚歌劇団の白井鉄造(演出家)が、帰国後「すみれの花咲く頃」として、1930年に舞台の主題歌としたのが始まりだという。

リラ(ライラック)も春先に開花し、「春」や「若さ」、「純潔」をイメージするように、白井がこの歌の訳を、日本に広く自生し純情可憐なイメージの「すみれ」としたのは彼の感覚であろうが、なかなか日本人の好みに合っていたのではないかと思う。

ドイツでは1953年、ロミー・シュナイダーのデビュー作としても知られるこの曲を主題歌とした同名映画が製作されて大ヒットし、今でもドイツ国内で繰り返し放映されているというし、日本では宝塚歌劇とともに今なお広く愛されている。

シャンソンの方は、パタシュウだとかイヴェット・ジローの歌で聴いたことがあるが、最近ではあまり歌う人がいないようで、ちょっぴり残念である。

もうひとつの「すみれ」の歌、“Violets For Your Furs”(1941)である。

「コートにすみれを」という邦題で知られているが、原題には“Furs”とあるので、毛皮のコートである。

我々庶民が一般的に着る羊毛や綿のコートとはモノが違うのだ。

いささかお金のかかりそうなセレブの女性と殿方との大人のラヴ・ソングであることが、トム・アデアの書いた歌詞から窺える。

「私を好きになったのはいつから?」と訊かれて、「あの12月からさ」と答える何とも気障な歌である。

12月にすみれの花というのは時季的には少し早く、おそらく高価であったに違いない。

「この成金野郎!」と男を罵りたくもなるが、そこはじっと我慢、舞う雪がすみれの花に融けていくとともに、恋している自分にも正直になっていく。

そういう描写がなかなかいい歌詞で、メロディもとても美しいバラードである。

基本的に男の歌だが、ビリー・ホリデイのように、女性目線で歌った例もあり、その場合には立場が逆になるわけで、“VIOLETS FOR MY FURS”と歌われる。

元々は、マット・デニスが、トミー・ドーシー楽団の専属歌手であったフランク・シナトラのために書いたヒット曲である。

マットは駆け出しのソングライターだったが、ジョー・スタッフォードの紹介でドーシー楽団に入団、座付きソングライターとして、シナトラのために“ANGEL EYES”や“EVERYTHING HAPPENS TO ME”など多くの名曲を手掛けた。

マットは後に独立してピアノの弾き語りの名手として活躍した。

左は、作者マット自身の弾き語りが冴えるライヴ盤“PLAYS AND SINGS”(1953)、声量こそないが粋なピアノと歌声はまことに通好みである。

右は、マット盤と同年の録音、シナトラの“SONGS FOR YOUNG LOVERS”(1953)でこれぞ名唱の名にふさわしい。

50年代から10年ほどの間に録音されたシナトラの歌は、どれをとっても充実した素晴らしいもので、ビリー・エクスタインやナット・キング・コールといった名歌手を凌ぐ人気と実力を兼ね備えた全米ナンバーワンの大歌手となった。

インストでは、50年代最高のバラード演奏のひとつといってもよいジョン・コルトレーンの初リーダー作“COLTRANE”(1957)が有名である(左)。

アップテンポにおける激しいプレイと対照的に、バラードではほぼストレートにメロディーを吹くという彼の表現法には感服してしまう。

ジャケットの若き彼のポートレイトでは厳しい表情をしているように見える。

彼の目は何を見つめていたのであろうか。

右は、リーダー作が少なくてどれも貴重盤となっているテナー奏者J.R.モントローズの“STRAIGHT AHEAD”(1959)、演奏時間は3分弱と短いが、コルトレーンの名演にも匹敵するほど素晴らしいプレイである。

すみれの花言葉は「小さな恋、誠実」である。

これも寡聞にして知らなかったことだが、すみれにも白い花や黄色い花をつけるものがあるとのことで、特に花の白いものは「謙遜、あどけない恋、無邪気な恋」、黄色いものは「牧歌的な喜び、慎ましい喜び」、一般的な菫色のものは「貞節、誠実」だそうである。

いずれにしても、すみれが純情可憐な花だということは古来多くの人が感じたことなのであろう。

「すみれ」は、春に深い紫(菫色)の花を咲かせる。

ラッパのような形をしている花は、横向きか斜め下向きにつける。

すみれの花はうつ向いて、少し恥ずかしそうに咲くのである。

そのためかこの花は純情可憐のイメージが強い。

花弁は5枚だが大きさが一様ではなく、下の1枚だけ大きいので花の形がちょうど左右対称になる。

山間部の道端はもちろんのこと、都会のど真ん中のコンクリートのひび割れからも顔を出し、花の印象とは異なってかなり逞しい野草である。

知らなかったが、山菜としても利用されているようで、葉はてんぷら、茹でておひたしや和え物、花は酢の物や吸い物にしたりするそうである。

ただし、同じスミレ科の中には、例えばパンジーやニオイスミレのように、神経麻痺等を引き起こす有毒なものがあるため注意が必要らしい。

特に種子や根茎が危険部位だということで、素人は手を出さぬ方がよいだろう。

したがって、素人の私は食したことはない。

「すみれ」という名は、かの牧野富太郎先生は、花の形が「墨入れ」(墨壺)に似ていることによるというが、この説には異論も多く定説とは言い難いようだ。

♪

「すみれ」といえば、(実際には観たことはないけれど)宝塚歌劇のステージや、(実際には聴いたことはないけれど)女学校の校舎から流れる「♪すみれのハァナ、咲ァくころォ」という女声コーラスである。

これはいずれもオジサンの妄想かもしれない(笑)。

原曲は、1928年にオーストリアのフランツ・デーレの“Wenn Der Weisse Flieder Wieder Bluht”(白いライラックの花が再び咲くとき)で、ドイツ語の歌詞はフリッツ・ロッターが書いた。

ドイツで大ヒットした後、フランスで“Quand Refleuriront Les Lilas Blancas”(白いリラが咲く頃)というシャンソンとなったが、ちょうどこの歌がフランスで流行していたころに、パリに留学していた宝塚歌劇団の白井鉄造(演出家)が、帰国後「すみれの花咲く頃」として、1930年に舞台の主題歌としたのが始まりだという。

リラ(ライラック)も春先に開花し、「春」や「若さ」、「純潔」をイメージするように、白井がこの歌の訳を、日本に広く自生し純情可憐なイメージの「すみれ」としたのは彼の感覚であろうが、なかなか日本人の好みに合っていたのではないかと思う。

ドイツでは1953年、ロミー・シュナイダーのデビュー作としても知られるこの曲を主題歌とした同名映画が製作されて大ヒットし、今でもドイツ国内で繰り返し放映されているというし、日本では宝塚歌劇とともに今なお広く愛されている。

シャンソンの方は、パタシュウだとかイヴェット・ジローの歌で聴いたことがあるが、最近ではあまり歌う人がいないようで、ちょっぴり残念である。

♪ ♪

冬のマンハッタンに 雪が舞っていた

舗道に薄氷が張っていた

だけど恋の魔力は 天気さえも一瞬にして変えてしまった

舗道に薄氷が張っていた

だけど恋の魔力は 天気さえも一瞬にして変えてしまった

買ったスミレを君のコートに飾った あの束の間の春を覚えているかい

12月なのにまるで4月のようだった

雪は花に舞い降り そして融けていった

雪はまるで夏の花の露のように見えた

買ったスミレをコートに付けたら 冬空に陽が差した

君のコートにピンで止めたら 道行く人が微笑んだ

君も優しく微笑んだ あの時から気づいたんだ

二人が恋に落ちたことを

スミレをコートに飾った あの日から…

12月なのにまるで4月のようだった

雪は花に舞い降り そして融けていった

雪はまるで夏の花の露のように見えた

買ったスミレをコートに付けたら 冬空に陽が差した

君のコートにピンで止めたら 道行く人が微笑んだ

君も優しく微笑んだ あの時から気づいたんだ

二人が恋に落ちたことを

スミレをコートに飾った あの日から…

もうひとつの「すみれ」の歌、“Violets For Your Furs”(1941)である。

「コートにすみれを」という邦題で知られているが、原題には“Furs”とあるので、毛皮のコートである。

我々庶民が一般的に着る羊毛や綿のコートとはモノが違うのだ。

いささかお金のかかりそうなセレブの女性と殿方との大人のラヴ・ソングであることが、トム・アデアの書いた歌詞から窺える。

「私を好きになったのはいつから?」と訊かれて、「あの12月からさ」と答える何とも気障な歌である。

12月にすみれの花というのは時季的には少し早く、おそらく高価であったに違いない。

「この成金野郎!」と男を罵りたくもなるが、そこはじっと我慢、舞う雪がすみれの花に融けていくとともに、恋している自分にも正直になっていく。

そういう描写がなかなかいい歌詞で、メロディもとても美しいバラードである。

基本的に男の歌だが、ビリー・ホリデイのように、女性目線で歌った例もあり、その場合には立場が逆になるわけで、“VIOLETS FOR MY FURS”と歌われる。

元々は、マット・デニスが、トミー・ドーシー楽団の専属歌手であったフランク・シナトラのために書いたヒット曲である。

マットは駆け出しのソングライターだったが、ジョー・スタッフォードの紹介でドーシー楽団に入団、座付きソングライターとして、シナトラのために“ANGEL EYES”や“EVERYTHING HAPPENS TO ME”など多くの名曲を手掛けた。

マットは後に独立してピアノの弾き語りの名手として活躍した。

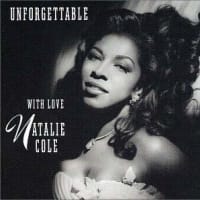

左は、作者マット自身の弾き語りが冴えるライヴ盤“PLAYS AND SINGS”(1953)、声量こそないが粋なピアノと歌声はまことに通好みである。

右は、マット盤と同年の録音、シナトラの“SONGS FOR YOUNG LOVERS”(1953)でこれぞ名唱の名にふさわしい。

50年代から10年ほどの間に録音されたシナトラの歌は、どれをとっても充実した素晴らしいもので、ビリー・エクスタインやナット・キング・コールといった名歌手を凌ぐ人気と実力を兼ね備えた全米ナンバーワンの大歌手となった。

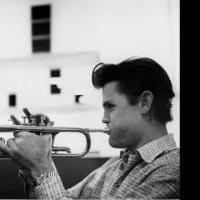

インストでは、50年代最高のバラード演奏のひとつといってもよいジョン・コルトレーンの初リーダー作“COLTRANE”(1957)が有名である(左)。

アップテンポにおける激しいプレイと対照的に、バラードではほぼストレートにメロディーを吹くという彼の表現法には感服してしまう。

ジャケットの若き彼のポートレイトでは厳しい表情をしているように見える。

彼の目は何を見つめていたのであろうか。

右は、リーダー作が少なくてどれも貴重盤となっているテナー奏者J.R.モントローズの“STRAIGHT AHEAD”(1959)、演奏時間は3分弱と短いが、コルトレーンの名演にも匹敵するほど素晴らしいプレイである。

♪ ♪ ♪

すみれの花言葉は「小さな恋、誠実」である。

これも寡聞にして知らなかったことだが、すみれにも白い花や黄色い花をつけるものがあるとのことで、特に花の白いものは「謙遜、あどけない恋、無邪気な恋」、黄色いものは「牧歌的な喜び、慎ましい喜び」、一般的な菫色のものは「貞節、誠実」だそうである。

いずれにしても、すみれが純情可憐な花だということは古来多くの人が感じたことなのであろう。

花びらに嫌われ涙する乙女 (蚤助)