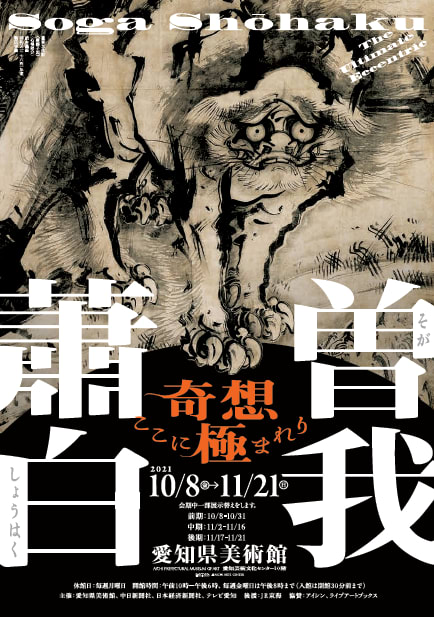

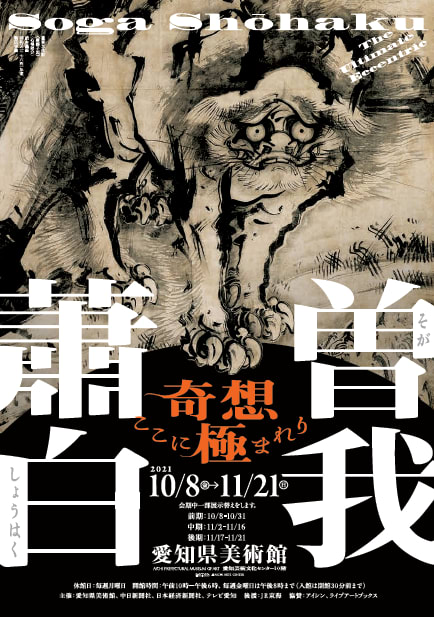

曽我蕭白 奇想ここに極まれり

2021年10月8日〜11月21日

愛知県美術館

2013年の円山応挙展、2017年の長沢芦雪展に続く、愛知県美術館単館開催の江戸時代絵画の展覧会第3弾。

過去2展を皆勤し、そもそも2005年の京博の曽我蕭白展を機に江戸絵画に関心を持つようになった私としては行かないわけにはいかない。10月中は叶わず諦めかけていたところ、状況が変わり名古屋行きが実現。

「この展覧会では、冒頭で一般的に認知されている蕭白らしい作品をご紹介した後、改めて初期から晩年までの作品を、生涯を追いつつ展示します」。

「一般的に認知されている蕭白らしい作品」として、選ばれた5点。

・重文《群仙図屏風》文化庁(10/8〜31)

・《群童遊戯図屏風》九州国立博物館

・《雪山童子図》継松寺

・《唐人物図屏風》朝田寺

・《富士・三保松原図屏風》MIHO MUSEUM(11/17〜21)

私の訪問日は、最少の3点の展示日。

会場に入ってすぐの展示室、右側に《雪山童子図》、《柳下鬼女図屏風》(第1章に属す)、《群童遊戯図屏風》が、左側に、《富士・三保松原図屏風》の縮小図版パネル、《唐人物図屏風》、《富士三保松原図屏風》(個人蔵、第1章に属す)が展開される。

展示期間外であった《群仙図屏風》と《富士・三保松原図屏風》、ともに複数回観たことがあるが、せっかくの回顧展という場でも観たかったかな。

【本展の構成】

プロローグ 奇想の絵師、蕭白

第1章 水墨の技巧の遊戯

第2章 ほとばしる個性、多様化する表現

第3章 絵師としての成功、技術への確信

第4章 晩年、再び京へ

プロローグ(一部は第1章)

《雪山童子図》継松寺・三重 は、童子の「赤」と異形の羅刹の「青」、その鮮やかな色彩の対比。

《柳下鬼女図屏風》東京藝大 は、鬼女の「まだ角は生えかけで、顔は誰かに消されたほど怖い」、しかし「手足は華奢で可憐」な描写。所蔵の美術館ほかで何度も見かけているが、これほど惹かれたのは初めて。

《群童遊戯図屏風》九博 は、銀箔の画面に、妙な表情をした子どもたちの爪が皆、上半分青いのが気になる。

《唐人物図屏風》朝田寺・三重は、7人の登場人物のうち唯一の子ども、画面右端のその子どもの衣装だけがギザギザなのは何故?

《富士三保松原図屏風》個人蔵は、2018年の新出とのこと。画面右から左へと季節が移り変わり、夏は渦巻く黒い雲とともに昇る龍により、冬は裾野までほぼ見えるきれいな二等辺三角形の形をした真っ白の「南極の氷山」のような富士山により表されている。

第1章へ。

《鷲図屏風》個人蔵?は、猿を捕まえた鷲、鷲に掴まれて歯を立てて必死に抵抗する猿、彼らを眺めているもう一羽の鷲。

《囲碁図屏風》鳥取県立博物館 は、衣装の濃く太く大胆な線の描写と、碁を楽しむ二人の薄く細く相対的に丁寧な表情の描写の対比。

《李白睡臥図屏風》三重県立美術館 は、右翼右側の白い滝の描写。

《林和靖図屏風》三重県立美術館 は、林和靖の卑しい表情は本展の推し?

《塞翁飼馬・蕭史吹蕭図屏風》三重県立美術館 は、右翼に塞翁のドヤ顔と、落馬して脚を折った後なのかこれから折ることとなるのか、馬に餌を与えている息子の凶悪人ヅラ。左翼に、鳳凰を眺める蕭史、その表情は蕭(笛)を奏でる人というよりも、危険薬物を愉しむ人のよう。

《竹鶴図》メトロポリタン美術館 は、若冲とは異なって、なんだか不穏感が漂う鶴。

第2章へ。

本展最大のみどころは、三重県多気郡明和町の「旧永島家襖絵」全44図(重文)三重県立美術館 の通期での一挙公開。

2012年の千葉市美術館「蕭白ショック!!」展(本展に勝るとも劣らない出品作を揃えていた)にて旧永島家襖絵にはお目にかかっているとはいえ、そのときは前後期の展示替えがあった。今回の愛知県美術館の広いスペースを生かした 《松鷹図》5面、《竹林七賢図》8面、《波濤群禽図》12面、《山水図》8面、《牧牛図》4面、《狼狢図》3面、《禽獣図》4面の一挙公開は貴重。

個人的な好みでは、雪景色、家の中でくつろぐ5賢人、家から外に出たばかりの後姿の1賢人、竹に積もる雪、その雪を落とそうとしている子ども、冷たい手に息を吹きかけつつ真正面にこちら側を見つめる1賢人の《竹林七賢図》。木の上の子ども、寝そべる牛、犬の《牧牛図》。大きな光る眼の狼に、カタツムリ、クモ、ムジナ、カニの《狼狢図》。薄い線の後姿の鹿に、フクロウ、コウモリ、タヌキの《禽獣図》。中央にデンと構える鷹のほかにも、私は完全に見落としてしまったが、右隅っこに隠れている白ウサギと、左隅っこに穴に隠れて目だけを出すサルが描かれる《松鷹図》は、もう一度見たい。

本展のメインビジュアルを務める重文《唐獅子図》双幅 朝田寺・三重 は、「本堂の左右壁面に貼られていた障壁画で、斜めから見ることでより奥行きを感じる」絵。隣り合わせではなく、かつての本堂と同様に向かい合わせで斜めからの鑑賞ができるように展示され、大画面の迫力が満喫できる。同寺書院にあった重文《獏図杉戸》《鳳凰図杉戸》も出品。

第3章へ。

《許由巣父図襖》三重県立美術館 は、天の川に見立てたのかもしれない空中の水流の表現や、川から離れるまいと踏ん張る牛の可愛らしさ。

《群仙図屏風》東京藝術大学 は、鳳凰の「品格のなさ」と、左隻の巻物を持ち鯉と向き合う仙人の背に浮かぶ「背骨の不気味さ」。

第4章へ。

重文《楼閣山水図屏風》近江神宮 は、当時の人々が想像していた未来都市イメージはこんな感じかも。

《雲龍図襖》個人蔵 は、ボストン美術館所蔵作品を想起させる晩年の大画面。

《石橋図》1幅 メトロポリタン美術館 は、急峻な山に架かる石橋に向かう無数の獅子たちが、画面下部左の岩場から滝を飛び越えて右の岩場に移り、そこから厳しい岩壁を上って、石橋に着いて渡る。無念にも途上で落下する獅子も。

大型構成の屏風絵や襖絵でも、愛知県美術館には広い鑑賞スペースを用意できるので、存分に離れた位置から全体像を鑑賞できるのは素晴らしい。

会場内は非常に寒い。薄着で来た私は、徐々に体温を奪われ、限界に達して退出する。夜間開館日で20時まで滞在可能だったのに、残念。