東京国立博物館の特別展。

入場者数トップ10を確認する。

(私の確認できた範囲)

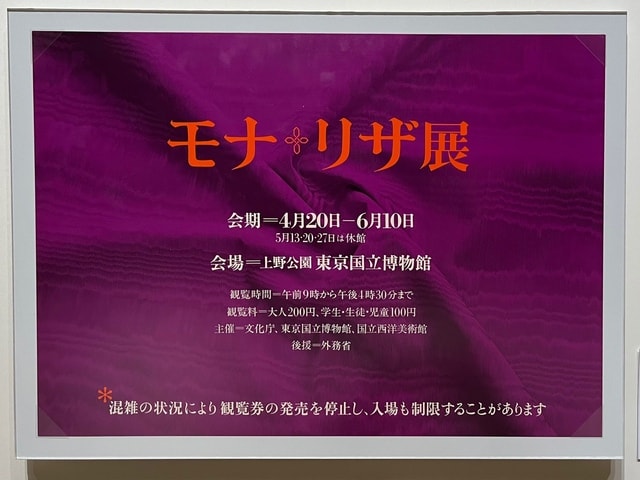

1位:1,505,239人

モナ・リザ展

1974(昭和49)年4月20日~6月10日

日本における美術展入場者数(1会場)の歴代1位を記録した歴史的な展覧会。

「モナ・リザ」がルーヴルから貸し出されたのは、1963年のワシントン・ナショナル・ギャラリーとメトロポリタン美術館、1974年の東京国立博物館とプーシキン美術館だけである。

2位:1,297,718人

ツタンカーメン展

1965(昭和40)年8月21日〜10月10日

ツタンカーメン王墓の埋葬品から「黄金のマスク」をはじめとする45点の古代エジプト美術が出品されたらしい。

3会場を巡回し、合計で295万人を記録。

東京国立博物館:1,297,718人

1965.8.21〜10.10

京都市美術館 :1,074,495人

1965.10.15〜11.28

福岡県文化会館: 586,413人

1965.12.3〜12.26

3位:946,172人

国宝 阿修羅展

2009(平成21)年3月31日~ 6月7日

旧西金堂の国宝「八部衆立像(阿修羅など8体)」、国宝「十大弟子立像(現存6体)」が初めて寺外でそろって公開された展覧会。

福岡に巡回し、合計で165万人を記録。

九州国立博物館:710,138人

2009.7.14〜9.27

4位:796,004人

レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像

2007(平成19)年3月20日~6月17日

レオナルド・ダ・ヴィンチ《受胎告知》ウフィツィ美術館蔵 が来日するという、日伊で社会的事件?となった展覧会。

1974年の《モナ・リザ》、1993年の《聖ヒエロニムス》、2002年の《白貂を抱く貴婦人》に続くレオナルド油彩画4作品目の来日であった。

5位:794,909人

国宝 薬師寺展

2008(平成20)年3月25日~6月8日

国宝8点・重文5点を含む47点の展示。

金堂の国宝《日光・月光菩薩立像》が、そろって寺外ではじめて公開された。

6位:774,572人

日本国宝展

1990(平成2)年4月10日~5月27日

「日本国宝展」と題する展覧会は、確認した範囲では、過去7回開催されている。

入場者数は、1990年の日本国宝展がトップ。

近年では、2017年の京博「国宝」展の加熱ぶりが印象的。

1960年:298,634人 東京国立博物館

1969年:京都国立博物館

1976年:京都国立博物館

1990年:774,572人 東京国立博物館

2000年:439,039人 東京国立博物館

2014年:386,708人 東京国立博物館

2017年:624,493人 京都国立博物館「国宝」展

7位:722,082人

ルーブルを中心とするフランス美術展

1961(昭和36)年11月3日〜1962年1月15日

1954年に東博「ルーヴル・国立美術館所蔵-フランス美術展」は、中世から19世紀までのフランス美術約360点を紹介し、入場者数は約52万人であったらしい。

本展は、それに続く時代、アングル、ドラクロワに始まり、ミレーや印象派を経て、ピカソ、マティス、抽象絵画に至るまで、1840年〜1940年までの1世紀間のフランス美術の展開を、絵画260点、彫刻60点、素描119点、版画39点の計478点で紹介する。

次の巡回地・京都では、東京を上回る入場者数を記録する。

京都市美術館:746,314人

1962年1月25日〜3月15日

8位:632,543人

エジプト美術五千年展

1963(昭和38)年3月3日〜5月5日

ユネスコは、「アスワン・ハイ・ダム建築計画」の実行によりダム湖に沈没してしまう「ヌビアの遺跡群」を高台に移転させる救済キャンペーンを開始。本展や「ツタンカーメン展」の収益金は、このキャンペーンに寄付されたという。

京都市美術館:586,114人

1963年5月26日〜7月21日

9位:620,390人

世界四大文明展 エジプト文明展

2000(平成12)年8月2日~10月1日

「世界四大文明展」として、エジプト、メソポタミア、インダス、中国の各文明を紹介する展覧会を開催するという大規模企画。

首都圏では、4展が4館で同時開催される。入場者数では、東博のエジプトがトップとなるが、東京都美術館のインダス、世田谷美術館のメソポタミア、横浜美術館の中国も、40万人超と大人気。

4展は、首都圏のあと、それぞれ1〜4都市を巡回している。

【エジプト文明】

東京国立博物館:620,390人

2000年8月2日~10月1日

愛媛県美術館

2000年10月21日〜12月17日

国立国際美術館:404,825人

2001年1月13日〜4月8日

北海道立近代美術館

2001年4月21日〜7月1日

【メソポタミア文明】

世田谷美術館:408,831人

2000年8月5日〜12月3日

福岡アジア美術館

2000年12月16日〜2001年3月4日

【インダス文明】

東京都美術館:428,263人

2000年8月5日〜12月3日

名古屋市博物館

2001年1月20日〜3月11日

【中国文明】

横浜美術館:421,899人

2000年8月5日〜11月5日

仙台市博物館

2000年11月14日〜12月24日

石川県立美術館

2001年1月13日〜2月12日

香川県歴史博物館

2001年2月24日〜4月1日

広島県立美術館

2001年4月12日〜6月17日

10位:600,439人

運慶展

2017(平成29)年9月26日~ 11月26日

「運慶作あるいはその可能性が高いと考えられているのは、異論はあるものの、31体という見方が一般的」(当時)であるなか、そのうち22体が出品された「史上最大の運慶展」。

ちなみに、同年4-6月には「快慶展」が奈良国立博物館で開催、入場者数123,842人であった。

次点(11位):596,137人

古代エジプト展

1978年4月1日~5月28日

トップ11のうち、

4展が「古代エジプト」。

4展が「日本美術」。

3展が「西洋美術」(うち2展がレオナルド・ダ・ヴィンチ作品展)。

トップ11を、開催順に、通常一般(大人)料金を添えて並べる。

1961(昭和36)年

ルーブルを中心とするフランス美術展 未確認

1963(昭和38)年

エジプト美術五千年展 未確認

1965(昭和40)年

ツタンカーメン展 300円

1974(昭和49)年

モナ・リザ展 200円

1978(昭和53)年

古代エジプト展 800円

1990(平成2)年

日本国宝展 1100円

2000(平成12)年

世界四大文明展 エジプト文明展 1300円

2007(平成19)年

レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像

1500円

2008(平成20)年

国宝薬師寺展 1500円

2009(平成21)年

国宝阿修羅展 1500円

2017年(平成29)年

運慶展 1600円

さて、現在開催中の「国宝 東京国立博物館のすべて」は、第3期および第4期の事前日時指定券が予約開始すぐに完売になるなど、大人気の模様。

このご時世でなく、事前予約制による入場者数制限がなければ、トップ10入りを狙えただろうか。

なお、一般料金は、2000円。

ちなみに、東博の特別展入場料金の過去最高額は、2020年10-11月の「桃山-天下人の100年」展で、一般料金2400円。

同展以降の平成館の特別展の一般料金は、以下のような推移。

鳥獣戯画のすべて 2000円

聖徳太子と法隆寺 2200円

最澄と天台宗のすべて 2200円

ポンペイ 2100円

琉球 2100円

国宝 東京国立博物館のすべて 2000円

総合文化展一般料金+1000円少しの水準である。

〈追加〉

資料館にも行きたいな。

資料館では所蔵図書類の中から特別展関連図書コーナーを設けています。今回は、戦後開催された特別展の中から来場者数ベスト100の図録等を紹介しています。お手に取ってご覧ください。

— 東京国立博物館(トーハク) 広報室 (@TNM_PR) November 18, 2022

*12/23まで

*資料館は12/9まで月~金曜日 10時半~16時に開館。11/30は月末休館日。資料館専用の予約優先、当日枠有 pic.twitter.com/SIeKXzRsxU