パリ ポンピドゥーセンター

キュビスム展 美の革命

2023年10月3日〜2024年1月28日

国立西洋美術館

本展は、ポンピドゥーセンター所蔵作品に、国内所蔵作品を若干加えて、作品112点(初来日が50点以上)と関連資料29点により、1907年から10数年で終焉を迎える芸術運動「キュビスム」の展開を追う。

【本展の構成】

1 キュビスム以前ーその源泉

2 「プリミティヴィスム」

3 キュビスムの誕生 - セザンヌに導かれて

4 ブラックとピカソ - ザイルで結ばれた二人(1909–1914)

5 フェルナン・レジェとフアン・グリス

6 サロンにおけるキュビスム

7 同時主義とオルフィスム - ロベール・ドローネーとソニア・ドローネー

8 デュシャン兄弟とピュトー・グループ

9 メゾン・キュビスト

10 芸術家アトリエ「ラ・リュッシュ」

11 東欧からきたパリの芸術家たち

12 立体未来主義

13 キュビスムと第一次世界大戦

14 キュビスム以後

以下では、本展出品の女性芸術家の作品を掲載する。

2 「プリミティヴィスム」

マリー・ローランサン(1883-1950)

《アポリネールとその友人たち(第2バージョン)》

1909年、ポンピドゥーセンター

パリ生まれ。画家を目指していたローランサンは、ブラックと出会い、キュビスムの影響を受ける。

本作は、モンマルトルの共同アトリエ「洗濯船」で出会った仲間たちを描いた集団肖像画。

詩人ギヨーム・アポリネールは、当時ローランサンの恋人であった。

描かれた人物は、画面左端から作家のガートルード・スタイン、当時のピカソの恋人フェルナンド・オリヴィエ、頭に果物籠を乗せた女性(神話の女神?)、中央にアポリネール、その背後にピカソ、女性は詩人マルグリット・ジロ、髭の男性は詩人モーリス・クレムニッツ、画面右下の青いワンピースを着た女性はローランサン自身、とされている。

また、描き込まれた動物は、ピカソの当時の飼い犬フリッカと指摘されているとのこと。

第1バージョンは、米・ボルティモア美術館が所蔵する。そちらは4人+1匹で、アポリネール&ローランサン、ピカソ&オリヴィエの両カップルと愛犬フリッカである。

【参考(本展出品作ではない)】

マリー・ローランサン

《アポリネールとその友人たち(第1バージョン)》

1908年、ボルティモア美術館

7 同時主義とオルフィスム - ロベール・ドローネーとソニア・ドローネー

ソニア・ドローネー(1885-1979)

《バル・ビュリエ》

1913年、ポンピドゥーセンター

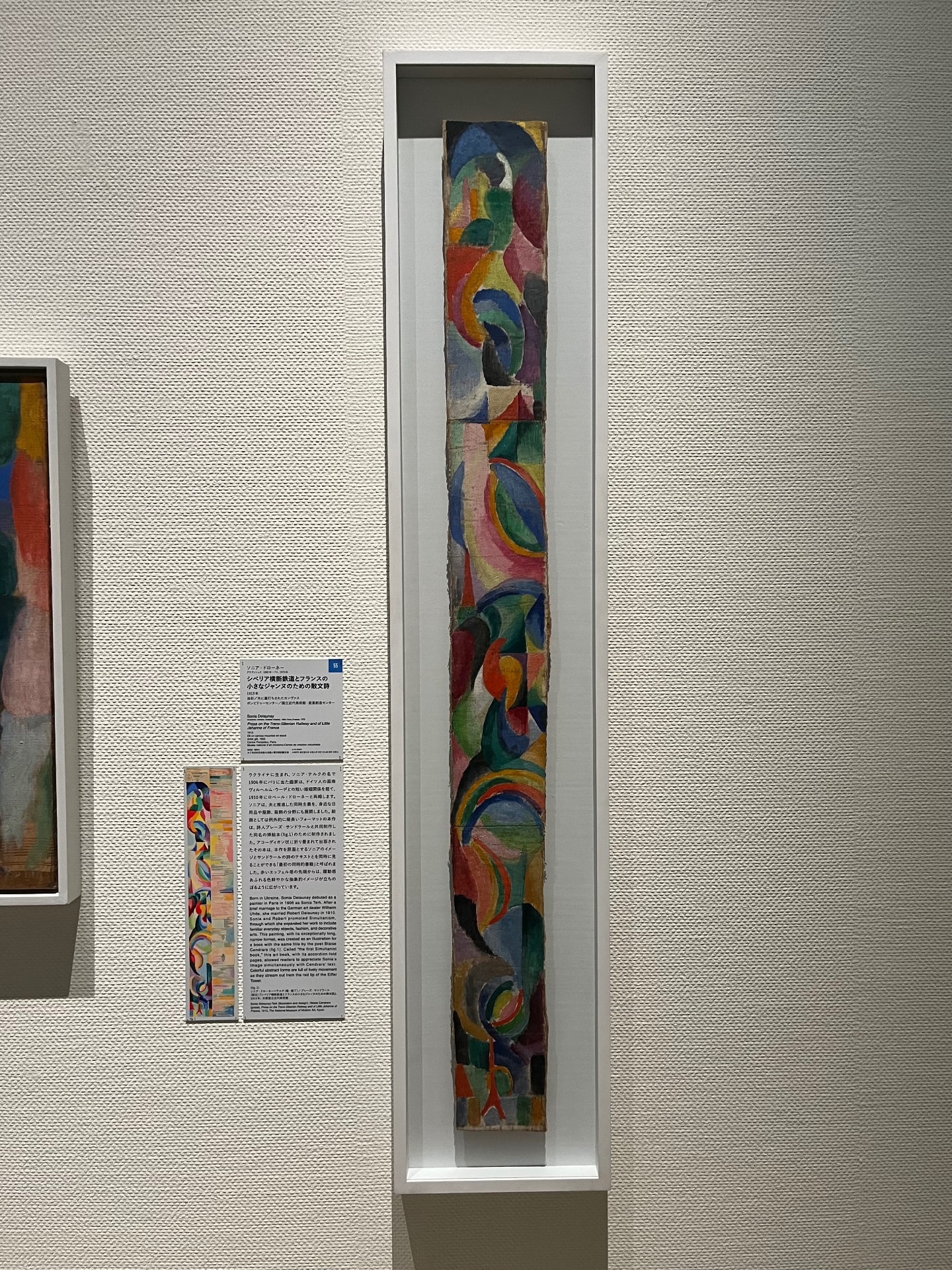

《シベリア横断鉄道とフランスの小さなジャンヌのための散文詩》

1913年、ポンピドゥーセンター

ロシア帝国領(現ウクライナにあたる地域)に生まれ、富裕な伯母夫婦のもとサンクトペテルブルクで育つ。ドイツ留学を経て、1906年にパリに出る。1908年にドイツ人の画商と便宜上の結婚。1910年に離婚し、画家ロベール・ドローネーと再婚。ロベールとともに、同時主義を推進する。

✳︎同時主義は、フランスの化学者ミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールによる「色彩の同時対照の法則」(1839年)に依拠しながら、色彩同士の対比的効果を探求するもの。しかし二人の「同時主義」は、単なる色彩論にとどまらず、異質な要素を同一画面に統合する方法であり、また、空間や動きを表す原理でもあるとのこと。

前者(横が約4メートル)の作品は、ダンス・ホールの情景を描く。

後者の作品は、詩人ブレーズ・サンドラールと共同制作した同名の挿絵本のために制作される。アコーディオン状に折り畳まれた本であったので、極端な縦長となっている。

(夫ロベールの本展出品作より)

ロベール・ドローネー(1885-1941)

《円形、太陽No.2》

1912-13年、ポンピドゥーセンター

11 東欧からきたパリの芸術家たち

エレーヌ・エッティンゲン(1887-1950)

《無題》

1920年頃

ウクライナとポーランドに出自。(婚姻により?)ロシアの貴族であったらしく、画家、詩人、作家としても活動するほか、パリのボヘミアンのパトロン的存在であったらしい。いとこのセルジュ・フェラとともに、大戦以前からキュビスム運動を支える。

本作は、彼女自身と、シュルヴァージュ、フェラ、アポリネールなど、彼女を取り巻く芸術家たちの顔が集積した集団肖像画である可能性が指摘されているとのこと。

(本展出品作より、エレーヌの肖像)

レオポルド・シュルヴァージュ(1879-1968)

《エッティンゲン男爵夫人》

1917年、ポンピドゥーセンター

12 立体未来主義

ナターリヤ・ゴンチャローワ(1881-1962)

《電気ランプ》

1913年

《帽子の婦人》

1913年初頭

ロシア生まれ。パートナーのミハイル・ラリオーノフと共に、革命前のロシア・アヴァンギャルドを牽引した画家。

この2作品は、「立体未来主義」時代を代表する作品。

ロシアでは、フランスのキュビスムとイタリアの未来派がほぼ同時期に紹介され、この二派から影響を受けた「立体未来主義」が展開したという。

13 キュビスムと第一次世界大戦

ジャンヌ・リジ=ルソー(1870-1956)

《1キロの砂糖のある静物》

1915年頃

フランス・カンデ生まれ、1890年パリに移る。当初はモーリス・ドニやポール・セルジェの影響を受けてナビ派の作品を描いていたが、フアン・グリスと出会い、キュビスムの作品を描くようになる。

✳︎第一次世界大戦(1914〜18)では、フランス人芸術家の多くが前線に送られた一方、非交戦国スペイン出身のピカソやグリス、そしてジャンヌ・リジ=ルソーやマリア・ブランシャールら女性画家は銃後にとどまり、大戦中のキュビスムを担ったという。

マリア・ブランシャール(1881-1932)

《輪を持つ子供》

1917年

スペイン出身。脊椎の変形などの障害があり、苦しい子ども時代を過ごすなか、家族の勧めもあり、画家を志す。1909年、最初のパリ滞在以降、ディエゴ・リベラやフアン・グリスとの交流を通じてキュビスムに接近する。

本作は、かつて、中央の人物が「善良であれ(SOIS SAGE)」と記された盾を持つ鎧姿のジャンヌ・ダルク像(戦時期フランスの愛国的シンボル)と見なされた。現在では、首元の「赤ちゃん(BEBE)」の文字や「いい子にしてね(SOIS SAGE)」という子供に向けた常套句としての解釈から、画家が度々描いた輪を持つ少女と考えられているとのこと。

以上、6名。

マリー・ローランサンについては、比較的馴染みがある。作品を所蔵する美術館は少なくはないし、本年2023年春のBunkamura、および現在開催中のアーティゾン美術館と、回顧展が連続して開催されている。

他の5人の画家は、名前を初めて聞く、聞いたことはあるかも、が半々というところ。初めて聞くソニア・ドローネーの作品に特に惹かれる。