展覧会 岡本太郎

2022年10月18日〜12月28日

東京都美術館

会期最終盤にようやく訪問。

展示室入口より。

最初のフロア(地下1階)。暗がりの部屋に、絵画や立体といったジャンルを問わず、初期から晩年に至る作品を、定まった順路なく、一面に散らして配置している。

《重工業》

1949 年、川崎市岡本太郎美術館

岡本はこの光景を、日産重工業(この年の8月に日産自動車に改称)の工場に通って描いたという。

赤の機械(無機物・工業)に対立する有機物・農業を表すものとして描かれるのは、緑のネギ。

《青空》

1954年、川崎市岡本太郎美術館

1952年5月の「血のメーデー」に取材したとされる。地に倒れた市民の見上げた先にある三角形の青い空に焦点を当てる。

《跳ぶ》

1963年、川崎市岡本太郎美術館

東京オリンピックの前年に描かれた、オリンピックをテーマとした作品。

《河童像》

1981年、川崎市岡本太郎美術館

《若い夢》《ノン》など多数の立体作品が置かれるなか、私的には本作が好み。怖さとかわいさ。

次の1階フロアからは雰囲気が一転し、明るい展示室にて、6章構成により、ほぼ時系列に岡本の芸術活動を追う。

《コントルポアン》

1935/54年、東京国立近代美術館

岡本の1929〜40年のパリ滞在時に制作した作品はすべて戦災で焼失。本展では、本作を含む戦後の再制作作品4点が展示される。

《露店》

1937/49年、グッゲンハイム美術館

本作も戦後の再制作作品。1983年に岡本本人によりグッゲンハイム美術館に寄贈。

2021年10月から2022年8月にかけてメトロポリタン美術館とテート・モダンにおいて開催された「国境を越えたシュルレアリスム(Surrealism Beyond Borders)」展にも出品されたという。

《師団長の肖像》

1942年、岡本太郎記念館

《眠る兵士》

1945年、岡本太郎記念館

岡本は30歳を超えて現役初年兵として兵役につき、中国戦線へ。その時代の作品として残る2点。前者は「描かされた絵」。

《夜》

1947年、川崎市岡本太郎美術館

復員後、芸術活動を再開。

花田清輝らとともに立ち上げた前衛芸術を研究する「夜の会」、その名の由来となった作品。

短刀を背中に隠した少女が、雷に割かれて燃える樹に対峙する。

左《燃える人》

1955年、東京国立近代美術館

右《燃える人》

1955年頃、姫路市美術館

1954年の第五福竜丸事件に取材した作品のひとつ。

展示風景

《顔のグラス》

《近鉄バッファローズ関連資料(帽子)》など

「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」。

1976年、キリン・シーグラムのウイスキー「ロバートブラウン」発売2周年を記念したノベルティグッズ。CMでは岡本自身が登場。

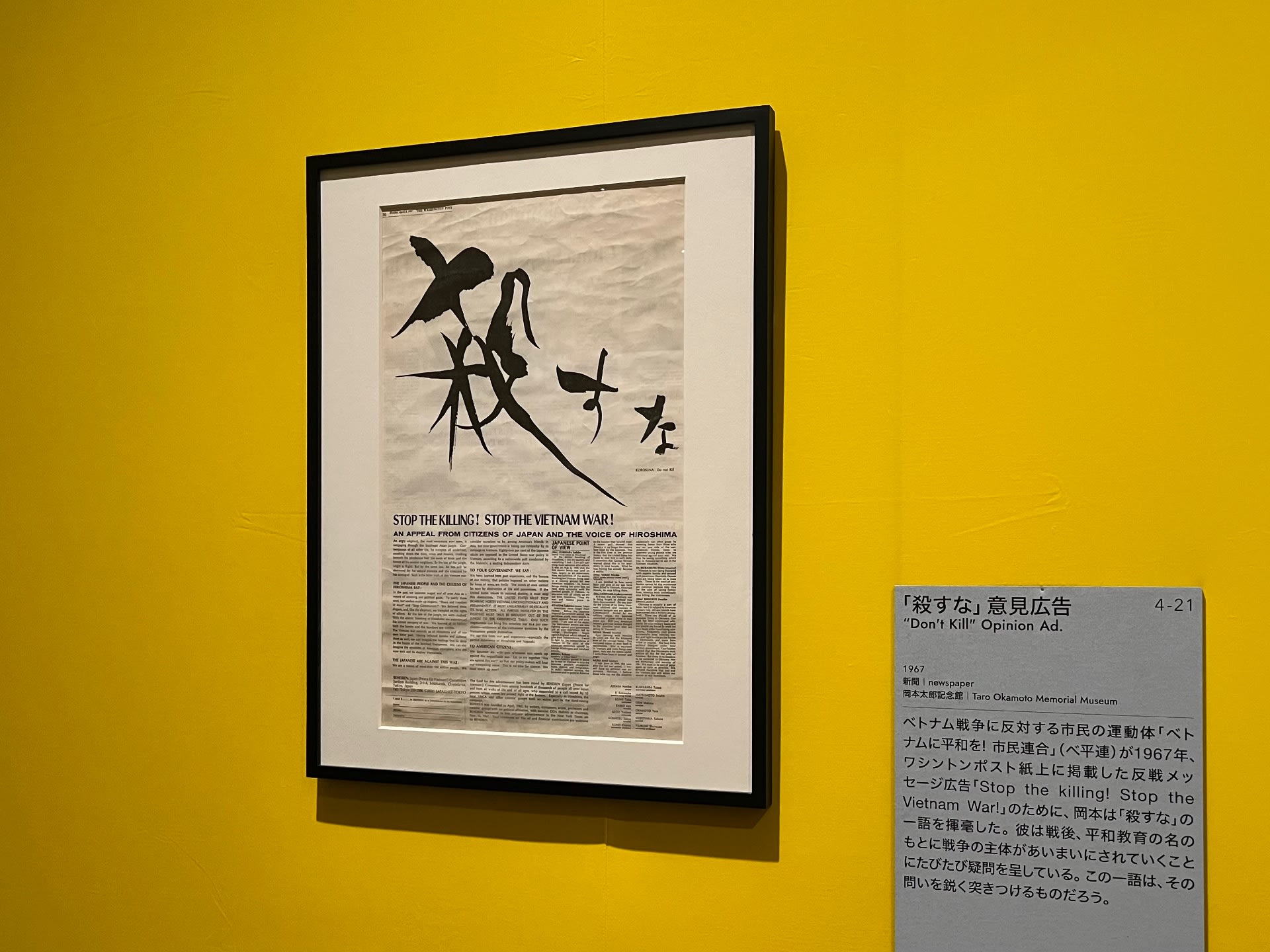

《「殺すな」意見広告》

1967年、岡本太郎記念館

ベ平連が1967年、ワシントンポスト紙上に掲載した反戦メッセージ広告のために、岡本は「殺すな」の一語を揮毫した。

《太陽の塔(1/50)》

1970年、川崎市岡本太郎美術館

岡本の代表作、1970年の大阪万博のテーマ館として建てられた「太陽の塔」。高さは70メートル。その50分の1の作品。

《明日の神話(ドローイング)》

1967年、岡本太郎記念館

《明日の神話》

1968年、川崎市岡本太郎美術館

「《明日の神話》は、原爆の炸裂する瞬間を描いた、岡本太郎の最大、最高の傑作である」(岡本敏子)。

メキシコのホテルの為に制作され、長らく所在が不明となっていたが2003年に発見、修復を経て2008年に渋谷駅に設置された幅30メートルの巨大壁画のための下絵。

下絵とはいえ、幅約11メートルある。

《死の灰》

1955年(その後加筆)、岡本太郎記念館

1954年の第五福竜丸事件に取材した作品。

本展の最終章には、本作を含む、1950年代に制作し後年に岡本自身の手によって加筆された作品が展示される。

以上、気になる作品の画像を掲載。

岡本太郎の作品をまとめて見るのは、2011年4月に東京国立近代美術館「生誕100年 岡本太郎展」を鑑賞して以来のこと。

あの時は、日曜日の午後の鑑賞であったが、開館時間が短縮されて、常設展は閉鎖されて、世間全般が重い空気のなか、会場は多くの人で溢れていた。

本展は、基本的に2011年の展覧会と同じ内容との印象。

それだけに、最初の地下1階フロアの展示方法は、秀逸で、楽しく感じる。

ただ、順路がなく、各自が自由に動くので、作品間の距離が狭いところは、混雑時に作品・鑑賞者ともにリスクがあるかも。