年中、業務用のサーバー機器にはお世話になっているのだけど、当然ながら自分の管理下には無いので、日々の運用には従量制という壁があり、少々コストがかかっていた。この高コスト状況をできるだけ圧縮するべく、自家用のサーバーを構築し、運用コストの削減に取りかかってみることにした。

もちろん、このブログでネタにするからには、決してDELLとかHPとか富士通とかのサーバー、ましてやクラウドなんかの話ではないのは明らかである。

用意した材料と調達先

スポーツ用品店

・コールマン製水筒 2ガロンジャグ

某Yオク

・ガス減圧弁(中古)

・キリン用マイクロマチックヘッド(中古)

・ガス用ホースとコネクタ(内径5mm×外径8mm)1.5m

・液用ホースとコネクタ(内径8mm×外径10mm)1.5m

・洗浄用ボトルとブラシ、スポンジ玉

eBayのショップ (または US Amazon )

・Chrome Draft Beer Faucet and Shank

日本語では、「クロームメッキされた生ビール用の蛇口と取り付け部分」

品物を検索する場合は、 「Draft Beer Faucet Shank Tap」「Kegerator Keg Kit」などで探す。

大規模ホームセンター、ムサシ・建デポ

・なまし銅管 6.35×0.8×5m → 後に5m追加し、計10m → さらに3m追加し、

現在、計13m

・6.35×1/2ソロバン玉入りジョイント 1個 → 銅管を追加したので2個

・メッシュ入りホース(内径6mm×外径11mm)1m

・ステンレス製ホースクランプ 2個

・自在ブッシュ 1本

・インシュロックタイ(いわゆる結束バンド) 適宜

これらの部品は、ヤフオクやebay、大規模なホームセンターをうまく活用すると手に入るので、これらをあーだこーだと加工し、試行錯誤しながら作っていくのだ。

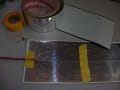

なまし銅管に6.35×1/2のジョイントを取り付け、コイル加工した様子はこれ。

メッシュ入りのホースを、銅管と蛇口側にそれぞれ差し込んでクランプ止めし、接続は完了。

要は、氷水の中に沈めた銅管を通った液体が、冷たくなって出てくれば良いのだ。

単純だけど、これがまた難しい。

水筒に穴を開けてざっと組み上げるとこんな感じ。

何てことはない、ただコイルとパイプを繋いで水筒につっこんだだけ。

極端な話、バケツでもクーラーボックスでもOK。

これに、酒屋で買ってきた樽(写真は一番搾り7L)と、緑色のガスボンベ(通称:ミドボン)に入った炭酸ガスを接続すれば、セットアップはほぼ完了である。(通常は、ボンベの保証金5000円程度、炭酸ガス中身5kgで2500円程度)

適度な泡の量もさることながら、ガス圧調整のコツを掴むまでに、どんだけ酔っ払ったことだか。

※ビールの樽そのものの温度と、ガス圧の調整は深~い関係があります。

要は感覚と慣れです。

今後、このページを検索で見つけて 生 ビールサーバー の 自作 に挑戦する方へ

・泡との戦いと、酔いにはそれなりに覚悟してください

(ぬるい泡だけを飲むのは結構しんどい ≒ビールを捨てるのはかなりもったいない)

・セットした樽の温度が常温の場合、なまし銅管の長さは5m程度では全然っ!冷えません=出てくるビールは泡だらけ

(最初から10m以上の銅管にしておけば、泡であれこれと悩まずに済んだかも。

※15m長ぐらいを推奨)

・最初からビールの樽が冷えていれば、あまり苦労はしないで済みます

(泡が多くてお悩みの方は、樽自体の温度を下げる工夫をしてください)

・いちいち板氷やブロックアイスを買わずとも、自宅で牛乳パックなどを使って氷を作っておき、足りなければスーパーあたりで無料でもらえる、冷却用の粒氷をうまく活用しましょう

・サントリー、サッポロ、アサヒの樽の口金(ヘッド)は共通で使えるけど、キリンだけは別の種類。

サンケイ(Sankey)のGシステムとか何とかといいますが、気になる人は「Micromatic Keg Couplers」などをググって)

・ホースのクランプは、たまに増し締めしないと、ガスの圧力で抜けてしまい、ビールが噴出することがある

・使用後の水通し洗浄は重要!さらに洗浄瓶とスポンジ玉(6mmや8mmなど何種類かある)、BLC (Beer Line Cleaner)というパイプ用洗剤なんかがあるとかなり良い)

・自作するノウハウは無いけど、とりあえず安く氷冷式のビールサーバーが欲しいという人は、Yオクのアルコールグッズカテゴリに、うちのと同じような、自作の生ビールサーバーが出品されているので、出来上がったものを買いましょう。(仕上がりもキレイだし)価格はオークションなので時価だけど、落札価格帯はだいたい2万円台のようです。イチから材料を揃えて作る原価とノウハウ代を考えると、考えようによってはお安い買い物なのかも。(生ビールの需要がある夏場は思いのほか高値になるようです)

・Yオクでは、ホンモノの居酒屋にあるような業務用生ビールサーバーも、飲んべぇなオトーチャンがソノ気になれば買える値段(2~5万円ぐらい)で中古品が出品されています。しかし、キリンやアサヒ、サッポロなどのステッカーが機器の横に大きく貼ってあったり、管理プレートが付いているようなやつは、本来ビールメーカー販社から店への貸出品で、何らかの事情で、飲食店からリサイクルショップなどへ流出(横流し)してしまったものの可能性があるので避けた方が無難。炭酸ガスボンベ付きなんかだとなおさら。(※メンドウなことが起きても全ては自己責任で)

そのようなサーバーを買って使っていて壊れても、機器メーカーでの修理対応や補修部品などの販売は期待できません。また、問い合わせても「ビール販社さんに連絡してください」と軽くあしらわれるだけです。

・飲み過ぎ&不健康に注意(※自己責任で(笑)

※生ビールの樽を開封して飲み始めたら2~3日、遅くとも1週間以内で飲みきるのが大変重要!

日が経つにつれて味が変わってしまい、全く別な飲み物になってしまいます。

まぁ、普通に飲んでいれば、「あっ!もう無くなっちゃったよ!」ってなりますが。

-----

2013/05/02追記

作成後、9ヶ月経過した状態。

平均して、1ヶ月あたりキリンの一番搾り7L樽を2本ぐらいは飲んでるから、設備投資分は充分元を取った感じ。5kgの炭酸ガスボンベはまだ半分ぐらい残ってるし。継ぎ足した銅パイプの形が美しくないので、コイルの巻き直しでもしようかな。

今後の課題

・冷却能力を向上させた2号機の作成!?

・背負子にセッティングして野球場的な・・・とか。

-----

2013/6/21 追記

いつもお世話になっている酒屋さんに注文していたキリンの「ハートランド」、自宅デビュー。

次の目標は、サッポロビールで出している「エーデルピルス」の仕入れだ。

いろいろあって、業務用のビールサーバー(中古)が転がってきそうな雰囲気。

「おめーんちは店かよ!」な状態まであと少し。

「キリンラガー」の次に「ハートランド」を準備、明らかに飲み過ぎである。

ニットク製のキツツキ型タップもバラして掃除し、しっかり準備中↑

追記:参考まで、ホシザキ製のタップも分解してみた。構造がニットク製よりも複雑だから日々のメンテは大変そう。

-----

2013/7/10 追記

私の行きつけの酒屋さんである、「酒のやまや」某店の店長さんに、「ご注文いただいたエーデルピルスは当社で商品の登録がされていなかったので、うちの店が、やまや初(!)かもしれませんね」という名誉(笑)なお話をいただきました。(上に掲載したレシートは既に第2回目の仕入れですw)

そんなわけで、サッポロで出している「エーデルピルス」の樽生が飲みたかったら、お近くの「酒のやまや」に注文して取り寄せができるかもしれません。仕入れをするルートによって販売価格は多少変わるかもしれませんが、私の通勤ルート上にある「酒のやまや」さんのエーデルピルス樽生10Lの値段は、7170円(樽代1000円含む)でした。(消費税5%時代)

ちなみに、「酒のやまや」さんの会長さんは仙台電波の出身です。

-----

2013/7/18 追記

自分用メモ

キリン用のヘッドと樽の口金(グランディシステム)

KIRIN Keg Couplers "G" Grundy System

サッポロ・アサヒ・サントリー用の3社共通ヘッドと樽の口金(ヨーロピアンサンケイシステム)

SAPPORO,ASAHI,SUNTORY Keg Couplers "S" System European Sankey

サッポロのヘッドに付いていることが多いワンタッチコネクタ

(ホースを外す道具が無いとホースが抜けないので不便)

ビール用ホースコネクタ

(ほぼ各社共通・これがあれば上のワンタッチは使わなくても良い)

水通し洗浄用ホースニップルなど

ビアラインクリーナー(BLC)とスポンジ玉

タップ洗浄・清掃用ブラシ(入手先:セリア)

ピクニックフォーセット(Picnic Faucet)

-----

2013/7/22追記

新たに銅管が20m手に入ったので、あるだけ20m分のコイルを巻いてみた。内側・外側で二重巻の構造だ。これだけ長いとさぞかし冷えるんだろうけど、圧力負けしそう・・・。こいつは氷水が入ったクーラーボックスにドボン!して使う用。

-----

2013/7/23追記

拙ブログが「

ビールサーバー 自作」や、

「ビールサーバー 家庭用」「生ビール 自宅用」などのキーワードで検索すると上から何番目かの上位に表示されるようになりました。このような飲んべぇなネタに食いついていただきありがとうございます。いろいろなルートから質問を受けることが増えてきたので、サーバーの自作と運用のコツを書いておきます。(随時更新)

・使った後、水通し洗浄は決して怠るべからず。パイプの中のビールが乾いてしまうと後の掃除がメンドウになります。参考まで、銅管が錆びて緑青(ろくしょう)が出たとしても

人体には無害です。一般的な家庭用ガス給湯器などで使われているパイプも太さは違えど銅管ですし。(「緑青」が気になる人はググってください)

・水通し洗浄をする際、サーバーを使った後に放置しすぎた場合は、パイプに出来るだけ熱めのお湯を通すと、固まった分が溶けて流れ出てくれます。

・氷がパイプに直接当たってないと冷えてくれないのでは?・・・などと心配な方、業務用のビールサーバーのしくみは、凍る直前まで冷やした水をモーターでかき混ぜている訳ですから、

氷さえ切らさなければ氷水の状態でも大丈夫です。あらかじめグラスを凍らせておいたり、THERMOS(サーモス)の 真空断熱タンブラーなどを使ったりして、注いだ後にビールの温度が上がらないようにすればおいしく飲めます。(裏の声:ぬるくなる前に飲み干せと)「そうは言っても氷がパイプに(略」と気になる方は、銅管を巻くとき、氷が乗っかるような巻きを工夫してください。また、ステンレス製パイプより銅管のほうが熱が伝わりやすいです。

・私が注ぐときにやる動作は、グラスを傾けながら

半分ぐらいまで注いだら、5秒ぐらい一旦停止し、銅管が氷水で熱交換する時間の余裕をとってやると、全体的に泡だらけにはなりにくいです。

・サーバーで使う部品(ヘッドや減圧弁など)や、保守用部品(Oリングとかパッキンとか)について、

メーカーに直接問い合わせないこと。部品の管理が厳しくなって、今以上に部品が入手しずらくなり、このような生ビール道楽を愛するみんなが困ります。部品は使い捨てだと思って諦めるぐらいの気持ちで、日頃から予備部品を集めておきましょう。※そもそも個人が趣味的に勝手にやってることなので、本来の仕事をしている人の邪魔をしてはいけません(笑)

・「樽のお客さん」(注:樽のような容姿ではない)と、呼ばれるぐらい地元の酒屋さんの常連になって、お店を味方につけること。酒屋さんから、キャンペーングッズなどの余り物や紙コップなどを分けてもらったことがあります。

・自宅で生ビールを飲めるようになっても、今まで通り居酒屋さんにも行って生ビールを飲んで情報収集(笑)。常連扱いしてくれる居酒屋さんでは、たまたま来ていたビールメーカーの営業さんから(以下略

・なるべく大人数で集う機会を増やすこと。遊びに来る仲間が「樽」で差し入れてくれるようになったらもう一人前。

-----

2014/5/1 追記

・この度、大変お世話になったこの自作ビールサーバー1号機は、「どうしても使ってみたい!」という方のところへ格安でお嫁に出ました。そんな訳で、秘密裏に用意していた2号機の準備は既に完了し、この2014年GWに某キャンプ場にてデビューと相成りました。2号機は、ニットク製の業務用ビールサーバーのジャンク部品を集めて作ったもので、キツツキタップ仕様の泡付け機能付き。

1号機ジャグは緑色、今回登場の2号機は青色ジャグを使用。

ビールのツマミとして、段ボール箱と百均の焼き網を使った簡易スモーク箱を使って、鶏のささみやベーコン、チーズをスモーク!

お高いスモーカーを使わなくても、出来上がりは十分。

-----

2014/6/9 追記

・「結局、生ビールっていろいろメンドウだし何だかんだで高いじゃん?」って質問を受けました。

私が仕入れる「キリン一番搾り」や「キリンラガー」の7リットル樽は、樽代デポジットを除いた中身代だけだと3360円です。

7Lということは、350ml缶が20本分ですから、単純に20で割って、1缶あたり168円。

お店の生中ジョッキは、すり切りの容量でだいたい400ml強(420~440mlぐらい)とすると、350mlの量でクリーミーな泡を立てれば生中ジョッキ1杯分。と考えると、とてもウマく感じる生ビールが原価で飲めるんですから、オトクな気がしません?

ま、片付けやら掃除やらがメンドウなのは、男のロマンのための修行っつうことで(笑)

-----

2014/6/28 追記

「オリオンビール、注文出来るなら入れてください」と発注したら、一週間ほどして入荷。

頼んでみるもんだ(笑) 値段は高かったけど。

ちなみに、北海道限定の「サッポロクラシック」と、販売店限定とされる「白穂乃香(しろほのか)」は、正規ルートだと入手出来ず。

結局のところ、ハートランドの7L樽は常備アイテムになりました。

ハートランドは、一番搾りやラガーの値段と、さほど変わらない値段(3,500円中身代・税込)です。

-----

2014/8/31 追記

サーバーのタップの根元のところから若干泡が吹いてくるようになったので、径と太さが合う汎用のOリングを某工具系通販"Mタロウ"で探して交換。

当初付いていたOリングは、やっぱりガチガチに硬くなっていた。

Oリングなんて安いモノなので、手持ちの予備タップのも取り替えちゃえ~

-----

2014/9/30 ぼやき追記

野球場でおねぃちゃんが売っている生ビール、あれって、紙コップ一杯で場所によって650円とか800円とかするじゃん?

しかもエビスビールだと、一番搾りとかスーパードライのコップの大きさよりもコップちっちゃいし。

値段の大半が、雰囲気代とビール売りのおねぃちゃんのスマイル代なんだろうな。

-----

2021/06/15 超久々な ぼやき追記

キリンから、自宅で本格的なビールを飲める会員制の生ビールサービス

ホームタップ などというのが始まっているという。

時代が我に追いついた!という感じかw

料金プランを確認してみると、ひと月4Lの8,250円~のコースか、ひと月8Lの12,430円~のコースの2種類でビールの追加は随時可能、 最低契約期間(12か月)継続利用を条件にサーバーのレンタル費用が発生しないが最低契約期間内に解約した場合、解約手数料としてサーバー代金の一部に相当する代金の負担が発生するのだとか。

ま、市販されていないプレミアムビールなどが頒布されるみたいだし、オシャレなおウチにはきっとお似合いのアイテムだろう。

今後、そんなオシャレな皆さんが

月額のコスパってどうなん?等々をいろいろ考えちゃったりして、こちら側wの怒濤の生ビール遊びのほうに流れてくることを楽しみにしております。