無線通信に必須なアイテムと言えば、用途に応じた無線機を用意するのはもちろんのこと、アンテナが無いと始まらないのはご存じの通り。

趣味のアマチュア無線の世界で考えてみても、複数のアンテナメーカーが存在し、運用する周波数帯域に応じたアンテナがたくさん販売されているから、無線設備と同様にアンテナの世界も奥が深い。

無線通信はアンテナに始まりアンテナで終わると言っても過言では無いだろう。

しかしアンテナは可能な限り高い性能を持ったものを使えば良いか?となると、そこは人それぞれいろんな考え方があって、長いの短いのだけでなくて大きいのや小さいの、目立つのと目立たないのという用途などなど、好みも分かれる面白い世界でもある。無いものは作ってしまえぃ~という人もいれば、いま手元にある物を流用してどうにかしてみよう~という人も当然いるワケで。

んで、今回は「いま手元にある物を流用してどうにかしてみよう~」というテーマでアンテナに関するウンチクを語ってみることにした。

今回ここで取り上げるのは、プロ用、業務用と呼ばれるアンテナを、いかに自分好みにするか?という部分にスポットを当てて簡単な実験をし、地味に活用するネタにするものだ。

きっかけとなったのも、某所よりVHF帯業務用無線局用のアンテナエレメントを大量に頂戴したというのが始まりで、同じような特性のものをたくさん持ってても使い道が限られるので、何本かを用途に応じたものに作り替えてしまえぃ~という感じ。

特性不明なアンテナもあるが、150MHz帯1/4λのアンテナがいっぱい(笑)

これを簡単な計算式に当てはめ、デジタル簡易無線(登録局)用に改造してしまうのだ。

まず、アンテナ長を決めるに当たり、使いたい周波数の波長を求める必要があることから、電波の波長を求める公式を使用。

波長= 1秒間に電波が進む速さ ÷ 周波数 という基本式に当てはめ、電波が1秒間に進む速さ= 299,792,458 メートル ÷ 周波数(Hz)だから、

計算しやすい値で丸めると、波長(m) = 300 ÷ 周波数(MHz) で求める。(細かい理屈はググるなりして)

いま自分が欲しい周波数のアンテナは、デジタル簡易無線(登録局)用のアンテナだから、周波数は351MHz(小数点以下は気にしない)、すなわち300÷351で1波長が求められる計算。

ただし、大したことを考えなくても出来るアンテナは、1/4λ型のものという前提のため、単純に当てはめると、1波長= 300÷351 = 0.8547 m となり、それを4で割ると0.2136m≒ 214 mm となる。

しかし、空気中の伝搬と同軸ケーブルを通した伝搬とでは、使用しているケーブルの材質により伝搬速度と減衰率が変わってくるので、このまま波長をアンテナの長さとして当てはめるわけにはいかず、波長に一定の係数を掛けなければならない。(アマチュア無線で言うところの「同軸短縮率」、一般的には「波長短縮率」「速度係数」とか「伝搬速度減衰率」をググって)

ここで使用する係数は、同軸ケーブルの波長短縮率としては一般的な数値である「80%~90%」とするものの、一旦エレメントを短く切ってしまうと後の祭になるので「とりあえず単純に波長に 0.9 を掛けてみっか」ということでウヤムヤにしてしまいます(笑)。

よって、 300 ÷ 351 × 0.9 = 0.7692 m の1/4、0.7692 ÷ 4 = 0.1923 ≒ 200 mm 、すなわち20cmのアンテナを作ることにした。

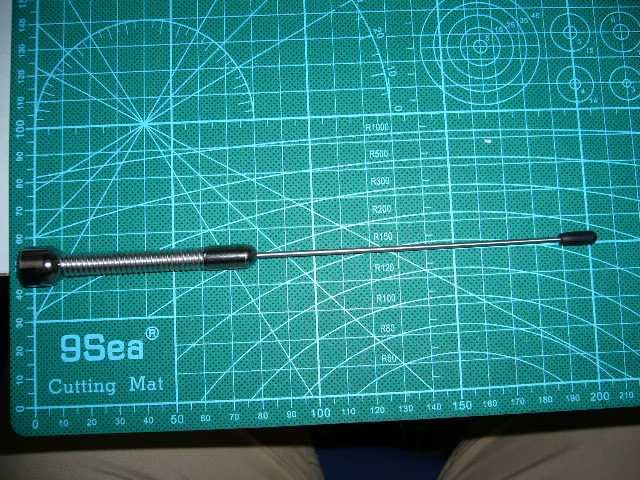

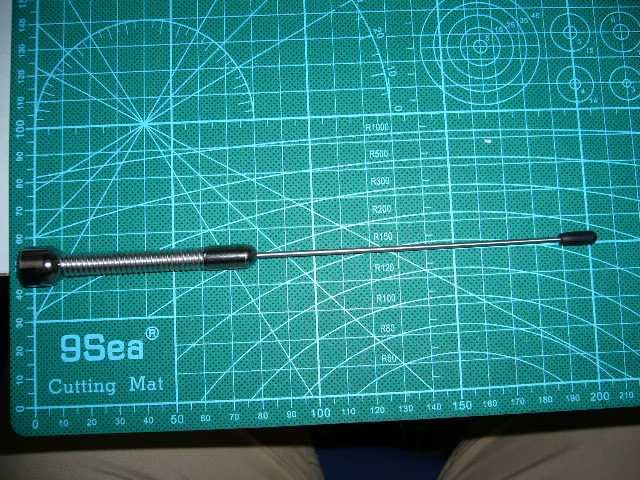

エレメント、ブツッ!

はい、全長20cmのアンテナ出来た~

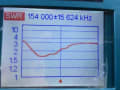

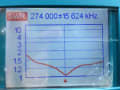

これが出来たアンテナエレメントを、業務用アンテナでおなじみな日本アンテナ製の吸盤っぽいマグネット基台に取り付けてクルマの屋根に乗っけてアンテナアナライザーで測ってみた結果。

某オクで千円程度で買えるアンテナを適当にちょん切って得られる結果としては上出来である(笑)

趣味のアマチュア無線の世界で考えてみても、複数のアンテナメーカーが存在し、運用する周波数帯域に応じたアンテナがたくさん販売されているから、無線設備と同様にアンテナの世界も奥が深い。

無線通信はアンテナに始まりアンテナで終わると言っても過言では無いだろう。

しかしアンテナは可能な限り高い性能を持ったものを使えば良いか?となると、そこは人それぞれいろんな考え方があって、長いの短いのだけでなくて大きいのや小さいの、目立つのと目立たないのという用途などなど、好みも分かれる面白い世界でもある。無いものは作ってしまえぃ~という人もいれば、いま手元にある物を流用してどうにかしてみよう~という人も当然いるワケで。

んで、今回は「いま手元にある物を流用してどうにかしてみよう~」というテーマでアンテナに関するウンチクを語ってみることにした。

今回ここで取り上げるのは、プロ用、業務用と呼ばれるアンテナを、いかに自分好みにするか?という部分にスポットを当てて簡単な実験をし、地味に活用するネタにするものだ。

きっかけとなったのも、某所よりVHF帯業務用無線局用のアンテナエレメントを大量に頂戴したというのが始まりで、同じような特性のものをたくさん持ってても使い道が限られるので、何本かを用途に応じたものに作り替えてしまえぃ~という感じ。

特性不明なアンテナもあるが、150MHz帯1/4λのアンテナがいっぱい(笑)

これを簡単な計算式に当てはめ、デジタル簡易無線(登録局)用に改造してしまうのだ。

まず、アンテナ長を決めるに当たり、使いたい周波数の波長を求める必要があることから、電波の波長を求める公式を使用。

波長= 1秒間に電波が進む速さ ÷ 周波数 という基本式に当てはめ、電波が1秒間に進む速さ= 299,792,458 メートル ÷ 周波数(Hz)だから、

計算しやすい値で丸めると、波長(m) = 300 ÷ 周波数(MHz) で求める。(細かい理屈はググるなりして)

いま自分が欲しい周波数のアンテナは、デジタル簡易無線(登録局)用のアンテナだから、周波数は351MHz(小数点以下は気にしない)、すなわち300÷351で1波長が求められる計算。

ただし、大したことを考えなくても出来るアンテナは、1/4λ型のものという前提のため、単純に当てはめると、1波長= 300÷351 = 0.8547 m となり、それを4で割ると0.2136m≒ 214 mm となる。

しかし、空気中の伝搬と同軸ケーブルを通した伝搬とでは、使用しているケーブルの材質により伝搬速度と減衰率が変わってくるので、このまま波長をアンテナの長さとして当てはめるわけにはいかず、波長に一定の係数を掛けなければならない。(アマチュア無線で言うところの「同軸短縮率」、一般的には「波長短縮率」「速度係数」とか「伝搬速度減衰率」をググって)

ここで使用する係数は、同軸ケーブルの波長短縮率としては一般的な数値である「80%~90%」とするものの、一旦エレメントを短く切ってしまうと後の祭になるので「とりあえず単純に波長に 0.9 を掛けてみっか」ということでウヤムヤにしてしまいます(笑)。

よって、 300 ÷ 351 × 0.9 = 0.7692 m の1/4、0.7692 ÷ 4 = 0.1923 ≒ 200 mm 、すなわち20cmのアンテナを作ることにした。

エレメント、ブツッ!

はい、全長20cmのアンテナ出来た~

これが出来たアンテナエレメントを、業務用アンテナでおなじみな日本アンテナ製の吸盤っぽいマグネット基台に取り付けてクルマの屋根に乗っけてアンテナアナライザーで測ってみた結果。

某オクで千円程度で買えるアンテナを適当にちょん切って得られる結果としては上出来である(笑)