【SHV02】StayHomeという旅:

極微文献学入門B、または「梵語マスターへの道*」の方へ

金沢 篤

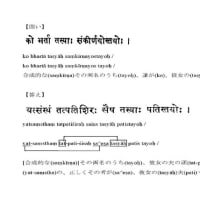

「すげかえられた首」問題というのは、上に掲げた【問い】と【答え】からなるものだ。インド古典にしばしば見られる【問・答】は、真っ直ぐで極めて合理的である。通常は、訳文だけが示されるので、訳者がどのようにそのサンスクリット文を解釈したのかは不明であるのだが、例えば、辻直四郎先生の次のようなローマナイズと訳文を見ると、その解釈の内実が知れて有益である。辻先生のサンスクリット語学習者用の『サンスクリット読本』(春秋社 1975年)には、以下のようにある。

「yat saṃsthaṃ tat patiśiraḥ saiṣa tasyāḥ patis tayoḥ」(31頁)

「存続するのは夫の首である。彼ら両人のうち、彼(夫の首を持つ者)こそ彼女の夫である。」(130頁)

わたしは、これを目にして、果たしてこれは本当に辻先生のお仕事だろうか、と思った。わけの解らない【答え】。ある意味、率直な明解な【問い】に対して、まるでちぐはぐなトンチンカンの【答え】と思われたからだ。原テキストは合理的な関係代名詞を使った見事な構文を持っている筈。だが、辻先生の和訳はまったく'yat'に対応する本来の'tat'を誤解した、わけのわからない、およそ意味不明の【答え】だ。辻先生の曖昧模糊とした訳文「存続するのは夫の首である」で、いったい何を言いたいのか?

saiṣaに関しては、辻直四郎先生は、当然ながら「Double Sandhi」であると指摘し、正しくは「sa eṣa」とコメントしている。だが、わたしは、サンスクリット文法のマスターである筈の辻先生はこの率直な【問答】を「全然読めていない」と思ったのだ。なんとしたことだろう。だが、先生ご自身は「読めていない」などとは微塵も考えなかったからこそ、文法理解が特に問題となる『サンスクリット読本』の選文に取り上げ、その模範的な?「訳例」を付したつもりだったのであろう。こうまで大先生にあっけらかんで通されると、疑問を発する自分自身がもしかしたら錯誤しているのかと逆に戸惑ってしまう。どこからも苦情は出ていないようなのだ。それにしても、トーニーC.H.Tawneyの『屍鬼二十五話』を含む『カター・サリット・サーガラ』の最初の決定的な英訳の素晴らしさは、この【問答】の【答え】に与えた英訳文を見るだけで明白である。彼こそ真の梵語マスターであろう。

"That one of the two, on whom her husband's head was fixed, was her husband,..."(Tawney, VI, p.208)

この太字で強調された部分のどれ一つを欠いても、合理的な【答え】とは言いがたいのではないか。上村勝彦氏の和訳**は「二人のうちで、夫の頭がついている方が彼女の夫である。」(上村[1978] 64頁)、惜しいかな、原文のtat-pati-śiraḥのtatが担っていた「彼女の」が省略されている。ルヌー L. Renouの仏訳も上村氏と似たり寄ったり。

とまあ、これで済ましてもいいのであるが、われわれは、これまで『屍鬼二十五話』と言えば『カター・サリット・サーガラ』、『カター・サリット・サーガラ』と言えばブロックハウスHermann Brockhausという程に、あのワーグナーの義兄でもあったブロックハウスの名前を忘れるわけにはいかないのである。わが国のサンスクリット文献学の徒にとって、最高の導き手である辻直四郎先生の『サンスクリット文学史』(岩波全書 1973年)は、わたしの場合は、同じく辻先生の『サンスクリット文法』(岩波全書 1974年)とセットで、自分が勉強する場所には常備しておく必需品である。『カター・サリット・サーガラ』について言及しようとすれば、それに当たり、最も重要な註記786(314頁)を開くのである。とにかく文献学者は[Ed.]、テキスト(わたしの場合は、常に攻略すべき対象であると考えているので、「敵スト」と表記したい)に目が行く。『カター・サリット・サーガラ』の場合は、先ず何をおいてもH.Brockhausの名前が。Buch I~Vまでが1839年、Buch VI~VIIIまでが1862年、Buch IX~XVIIIまでが1866年に出たとある。『屍鬼二十五話』はBuch XIIにあるから三番目の部分である。誠に有益な情報である。また、『カター・サリット・サーガラ』と言えば、抄訳とはいえ、むろん辻先生の文学史にも言及がある、あの記念碑的な岩本裕先生の和訳『インド古典説話集 カター・サリット・サーガラ』(全四冊 岩波文庫 1954~1961年)を忘れるべきでない。岩本先生は、第一巻の巻末に記された「テキスト並びに翻訳」の中で、以下のように記している。

「われわれの「カター・サリット・サーガラ」のテキスト並びに翻訳について、茲に簡単に述べる必要があろう。まず、一八三九年に、第一篇から第五篇までのテキストがドイツ語訳とともにブロックハウスH.Brockhausによってライプチッヒ及びパリで出版された。次いで、ブロックハウスによって、第六篇以後のテキストのみがドイツ東洋學協会発行のAbhandlungen für die Kunde des Morgenlandesの第二巻(一八六二年)」及び第四巻(一八六四年)として発表された。このテキストに依って、トーニーC.H.Tawneyの英訳がベンガル亜細亜協会の「インド文庫」Bibliotheca Indica叢書の中に発表せられた。二冊に分たれ、第一冊は一八八○年、第二冊は一八八四年の発行である。/ 一八八九年にテキストがボンベイのNirṇaya Sagara Pressから出版された。The Kathāsaritsāgara of Somadevabhaṭṭa, ed. by Paṇḍit Durgāprasād and Kāśīnāth Pāndurang Parab.がこれで、ブロックハウスの出刊に比較して格段の差のある善本である。一九○三年に第二版、一九一五年に第三版を重ね、われわれが今日用いるテキストはこの版本である。/・・・以下略・・・」(201-202頁)

いかが。辻先生の記述と岩本先生の記述の齟齬は、ブロックハウスの三分冊目の刊行年、1866年と1864年という二年間の差である。詳細は省くが、これは1866年が正しいのではないかとわたしは考える。問題のAbhandlungen...誌の1000頁以上にもなる第四巻(IV. Band)の表紙には1866の数字がはっきりと記載されている。そこにはNo.1~5までの五本の論文が収録されているが、そのNo.5が、ブロックハウスのKathā Sarit SāgaraのBuch IX-XVIIIで、その初頁には1866が明記されている。因みにNo.1は、あのシュテンツラーA. F. StenzlerによるGṛhyasūtrāṇiのテキストと独訳で、初頁には1865と明記されているのである。

今日のわれわれはしたがって、『カター・サリット・サーガラ』を読もうという時には、ブロックハウスのテキストではなく、岩本氏が「格段の差がある善本」と見なす1889年に刊行されたニルナヤ・サーガラ・プレス版を採用することになる。先ずは、何度か版を重ねている(これはわが国でよく売れた本について言う場合の何刷というのとは違う)とはいえ、いずれかの版を入手しなければならないのである。サンスクリット語の勉強を始めたばかりのロメールE.Rohmer描くパルジファルのような若者には高嶺の花、結局大学図書館などが所蔵するそうした貴重なテキスト(敵スト)をコピーなどする他ないのかと思いきや、有難いことに、この『カター・サリット・サーガラ』に関しては、インドの別の本屋(モチラル・バナルシダス書店)がこっそりと?刊行してくれていたのである。1970年のことらしい。わたしがそれを欲したのは、1977年に刊行されたその再版である。あまりにも廉価なのに励まされて、その後も何度も購入したことを覚えている。とにかくサンスクリット文献学を志す者にとって、もう「今はなき」、ボンベイのニルナヤ・サーガラ・プレスの原典テキストはどれもこれも垂涎の書である。それを廉価に復刻してくれるインドの書店は大歓迎だった。シャンカラなどのヴェーダーンタ哲学を勉強していた時にも、そのテキストはニルナヤ・サーガラ・プレス版だった。金倉圓照先生がその全訳を刊行された際には、その底本にニルナヤの何年版を使っているというので、同じ年度のテキストを必死に探したものである。いやもとい。『カター・サリット・サーガラ』に話を戻そう。そのニルナヤ版の復刻と思われる、このモチラル本は、わたしの周りではほとんど話題に上らなかったと記憶する。ただ、『カター・サリット・サーガラ』に興味を持つ人がいなかっただけかも知れない。わたしなどは、1978年に先輩の上村勝彦氏が平凡社の東洋文庫の一冊として『屍鬼二十五話』を刊行したのを見て、直ちに飛びついた口だが、上村さん(われわれにとってこの「さん」との呼称は、松本史朗氏も以前語っていたことがあるが、愛をこめての最大の敬意の表明なのである)が訳の底本にしていたのもニルナヤ版の1915年に出た第三版であった。わたしなどは、編者の名前などが伏せられて記載のないモチラル本を迷うことなくニルナヤ版と見なして、それを平気で用いたのである。ニルナヤ版は、有名な「カーヴィヤ・マーラー」叢書でもわかる通り、その活字・組方が独特のものがあり、すぐに、それと知れた。そして、わたしの場合は上に見た、その第六話「すげかえられた首」に注目して何度か論じることになったのである。デーヴァ・ナーガリー文字による梵本の敵ストを上記のようにローマ字表記した上で、自分の解釈の妥当性をこれ見よがしに宣揚したのである。

わたしは、いつの頃か、ブロックハウスの高価な?Buch Vまでのテキストと独訳の一冊は、1975年にGeorg Olms Verlagが復刻したものを入手していたが、その続編の部分にまでは参究しないできたのである。出掛けていって労を払えば簡単に参照出来るとは思いながらも横着してきたというか、まあ必要を感じなかったというのが実情である。このほどStayHomeで意外や時間があり、思い立って捜索に乗り出したということである。第一部分の復刻本だけは早くから入手してあったわたしにとって意外なことであったが、第二、第三部分は、独訳はなし、何とローマ字テキストのみである。その上驚くべきは、校訂者ブロックハウスのテキスト解釈の内実が窺われる、複合語内のハイフンによる分節付きなのであった。第三部所収のBuch XIIは、屍鬼vetālaが跳梁するわたし好みの章である。むろん『屍鬼二十五話』もこの章の中に収まっている。

上に見た通り、辻先生は、問題の【答え】の箇所を、yat saṃsthaṃ tat patiśiraḥ saiṣa tasyāḥ patis tayoḥ と、とんでもローマ字表記していたのであるが、1866年に公になったブロックハウスの問題のテキストは、"yat-saṃsthaṃ tat-pati-çiraḥ, saisha tasyāḥ patis tayoḥ"(内p.314)とあった。そして、わたしはこう思ったのである。先にトーニー先生の英訳の素晴らしさを強調したのであるが、これはおそらく言い過ぎだった? このブロックハウスのローマ字テキストに基づいて英訳を行ったのなら、サンスクリットの初学者でももしかしたら、あのような的確な英訳も難なく可能になったかも知れないと考えたからだ。デーヴァ・ナーガリー文字を写本のままにテキストと放置することと、自らの解釈の結果として分節記号を付したローマ字テキストでは雲泥の違いがあるのではないか。小賢しくも関係線を付すことなど、手練れの梵語マスターたちには必要ないのである。このブロックハウスのようにテキストを決然と提示したならば、独訳が付されていないとしても彼の理解の確実さがほぼ明瞭となるではないか。

また、『カター・サリット・サーガラ』には、仏教的な用語法がかなり深く入り込んでいるように見受けられる。わたしが関心を寄せるprajñāという語の意味を伺うにも恰好のテキストが散見される。その意味で、岩本先生の全四巻のうちの第四巻は、Buch XIIの、『屍鬼二十五話』に先立つ、いわゆる「ムリガーンカダッタ王子の物語」で占められているのが注目される。岩本先生は、『法華経』「方便品」冒頭に出るbuddha-jñānaを「仏の智慧」と訳された御仁である。『カター・サリット・サーガラ』の「ムリガーンカダッタ王子の物語」ではどうか。漢訳のないのが幸いしたか。その初めの方に、以下のような岩本訳がある。

「夢の中でえたわたしの果報といい、ビーマ・パラークラマがヴェーターラから聴いたことといい、その通りに実現するであろうが、カルマセーナ王が軍勢と要塞で守っている王女シャシャーンカヴァティーを、わたしは智慧の力でなんとしても得なければならない。智慧の力はあらゆる仕事に於いて最上の道具である。」(11頁)

してその原文は? わたしの愛用するモチラル本では、以下の部分である。

"yathā phalaṃ me svapnasya yathā bhīmarākramaḥ / śrutavān iha vetālāt tathā yady api bhāvi tat //44

tathāpi karmasenasya baladurgābhimāninaḥ / prajñābalān mayā prāpyā sā śaśāṅkavatī sutā //45

prajñābalaṃ ca sarveṣu mukhyaṃ kāryeṣu sādhanam /[46ab]" (p.359)

「智慧」の論議は一先ず措くとして、今注目したいのは、太字にした、訳の「ビーマパラークラマ」に対応するテキストの"bhīmarākramaḥ"の方である。有名な『ナラ王物語』の冒頭では、ダマヤンティーの父王、ビーマ王の形容句として用いられた語だが、ここでは固有名詞として用いられている。極微文献学の真骨頂?の「誤植発見!」である。そう、音節数を数えてもらっても一音節不足が瞭然だが、"bhīmaparākramaḥ"とあるべきところがpaの一音節文がハサミで切り落としたように落ちているのである。この定評あるニルナヤ版に、何とごく初歩的な誤植があるのである。モチラル本をお持ちの方は是非確認していただきたい。いわゆる復刻本というのは、新たに活字を組み直したりはしないのではないか。多くの場合は、元本を写真撮影(orスキャン)して、オリジナルと寸部違わぬものを作り上げるのではないか。モチラル本の本文は、こうした形で復刻されたものと考えられたからこそ、わたしなどはこの廉価で怪しげなモチラル本を長年重宝してきたと言えるのである。ということは、モチラル本は信頼するに値しない紛い物だったということか? シュローカを明らかに無視することになるこの初歩的な誤植、bhīmarākramaḥなる珍妙なる新語を産み落とすことになったこの世紀の《誤植事件》はいつどこで起こったのかということである。なお、参考までにブロックハウス版とそれに基づくトーニー訳ではこうなっている。

"yathā phalaṃ me svapnasya sakhā Bhīmaparakramaḥ

çrutavān iha Vetālāt, tathā yady api bhāvi tat, 44

tathāpi Karmasenasya bala-durgābhimāninaḥ

prajñā-balād mayā prāpyā sā Çaçāṅkavatī sutā. 45

prajñā-balaṃ ca sarveshu mukhyaṃ kāryeshu sādhanam; "(内p.209)

"Although the fulfilment of my dream will no doubt come to pass in the way which my friend Bhīmaparākrama heard predicted by the Vetāla, still I must win from that Karmasena, who confides in his army and his forts, his daughter Śaśānkavatī by force of policy. And the force of policy is the best instrument in all understanding."(Tawney,VI,pp.11-12)

問題の名前、paは落ちていないもののāがaとなっているが、Tawney訳では正しく、Bhīmaparākramaと表記されている。ブロックハウス版、別の箇所では正しくBhīmaparākramaとなっている。ブロックハウス版の下線部sakhāは、Tawney訳の"friend"に正しく反映されている。また、prajñāに対して、Tawneyがpolicyという訳語を当てていることが注目される。

さてわたしの愛用するモチラル本『カター・サリット・サーガラ』の誤植bhīmarākramaḥは、いつ入り込んだのか?という難問である。わたしは、モチラル・バナルシダスでニルナヤ版を復刻する際に起きてしまった、ということはありそうにないと考える。モチラルは復刻に際してそのような誤植の入り込むような手間暇をかけていないと想像したからである。ならば如何? この誤植は、1889年に初版が刊行されたニルナヤ版の最初からあったものかも知れない、というのが一つの可能性である。既に高価な?稀覯書となっていたニルナヤ版の廉価なお手軽な復刻本と信じて疑うことをしなかったわたしは、その第三版の素性までが確認されているニルナヤ版をこれまで探そうとさえしなかったのである。だが、今やインターネット時代、机に向かいながらのネットサーフィンは思いのままである。すぐに、1903年に刊行されたと言われる第二版に逢着した。だが、なんとなんと、その本のPDFの肝腎のその箇所は大きく破損しているのである。破損は、その頁が破れ目が入っているのであって、元本の修復が為されているのである。かなり読みにくいものの、わたしには、その箇所、bhīmarākramaḥではなくちゃんとbhīmaparākramaḥと印刷されていると判読出来たのである。第二版は少なくとも誤植が入り込んでいないようである。ならば、1889年刊行の初版、または岩本訳なども底本にしている1915年に刊行されたと言われる第三版は如何? と探したが、どちらも見つからないのである。その代わりに、1930年刊行の第四版というのが幸い見つかった。そして、ニルナヤの第四版の、モチラル本と同じ頁(p.359)の同じ箇所(l.19:śloka44)に、モチラル本と同じ誤植"bhīmarākramaḥ"が見出されたのである。1915年刊行の第三版を確認したいところだが、梵文研究室にあることはわかっているが、StayHome中では、やはりためらわれる。苦しい時の大明神はインド在住でやはりStayHome中、ニルナヤ第三版(1915)の359頁のコピーを求めてメールする。夜が明ける前、数時間の後に大明神からニルナヤの第三版(1915)のp.359がPDF添付で届く。確認! 期待に反して、第三版は正常版。したがって、今回の世紀の「誤植事件」は、第四版(1930)の刊行に際して起こったことが判明したのである。モチラル本は、1930年に刊行されたニルナヤ版の最後にして最新の?第四版の復刻ということになる。偶々今回わたしが見ることを得た、インドの某図書館が所蔵する<第二版本のpp.359-360にわたる破損・紙面の亀裂>が、ニルナヤの第三版刊行の誤植事件の原因だったらと馬鹿馬鹿しくも夢見ていたのである。そのわたしの馬鹿げた仮説は、インド在住の不屈の大明神のご好意で見事に打ち砕かれてしまった。だがだが、あのインドのことである。第四版の「誤植事件」の原因には、わたしが考えたような、ニルナヤ・サーガラ・プレス内の、元本(第三版)のちょっとした物理的なトラブルが原因であったことは容易に想像がつくのである。ボンベイなのかムンバイなのか、ボンベイがムンバイなのかムンバイがボンベイなのか、かつて一度も足を踏み入れたことのないこのインドの幻の大都市を遙かにひとり想い描く今日この頃である。ニルナヤ版刊本は永遠なれ! 極微文献学にもかすかに光芒あれ!(了)

(*)近々本ブログにアップしようと考えている15年前の拙文。駒澤大学のFD活動の一環として定期的に刊行されている『FD Newsletter』第4号(2005年10月)の「私の授業づくり」欄に掲載されたわたしの短戯文、長年担当させてもらっている授業「サンスクリット語初級」に関してのもの。梵語マスターでもドクターでもないやつがれとしては赤面恐縮千万だが、これまでほとんど誰の目にも触れていないものと考えて改組修訂版としてアップするつもり。

***************************************************

梵語マスターへの道☆

金沢 篤

サンスクリット(梵語)の授業を担当するようになってからかなりになるが、「授業づくり」ということで、深刻に悩んだことはない。自分の辿って来た道を思い浮かべるだけでよかった。外国語といっても、文語であり古典語である点が大きい。一週一駒九○分の真剣勝負で、梵語マスターになれると考える学生はいないからである。語学習得の基本は反復修習に基づく 想記憶力の鍛錬である。梵語マスターの愉悦を励みにしての、昔ながらの宅勉が不可欠である。梵語マスターの使命、変幻自在の敵スト(テキス卜)とどんな風に戦うことになるのかを早くから自覚させなければならない。換言するならば、文語でありインドの古典語である梵語と相渉るとはいかなることか、その風景の中に学生を立たしめて、そこでの作業内容を身を以て的確に党え込ませることが肝要である。梵語敵ス卜は、奇妙な文字に乗ってやってくる。そのモジュールについても学ぶ必要がある。だが、文字に習熟するには殊の外時間がかかる為、その作業は宅勉後回し。梵語敵スト見参の前に、討ち死にしてしまう危険性が大きいからである。 初心者は、便利無上の荘厳表音ローマ字で来襲する梵語敵ストの正体を見定めてこれと直ちに渉り合う。戦さ場で敵ストの息の根を止める為には、これをして、これをして、そしてこれをする。その為の武器にはこれがあり、これがあり、そしてこれがあることを教え込む。授業では、梵語マスターになる為の努力の方向付けを与えることに尽きる。梵語変幻技の基本は連声と曲用と活用。あとはパダワン個々人がどれだけその技の修練に打ち込むかである。また、宅勉模擬戦の有効妥当性の検証の場が、授業であるとも言える。常時襲来する練習敵ス卜と選文敵ストが果たして打倒できたかどうかをチェックするのは、やはり教師の務め。「それでは敵ストは斬れてな~い」との公然駄目出しで、 奮起できるパダワンだけが、マスターへの道を歩き続ける。実のところ、授業を通じて適うのはそこまでで、あとには敵ストを産みだした古代インドの万能マスターたちとの熾烈な脳力合戦が待っているのである。

☆FD NEWSLETTER 第4号(駒澤大学FD推進委員会 2005年10月)《私の授業づくり》欄に掲載された拙戯文の修訂版である。

読み直すとそのあまりの些少さが実感され、恥ずかしくて悩み、徒に繁茂する夏草に紛れ込ませるようにしてこっそりと掲げることにした。StayHomeで体力維持の助けにでもなればと、夢の跡の草毟りをしてきた。軍手をして剪定用の植木ばさみを武器に臨んだが、刺草アザミが最大の敵ストであった。やつらは所選ばず強力に刺しまくってくる。それでも倒しに倒した敵ストは70リットルの半透明ビニール袋ぱんぱんの一杯になった。

ネット遠隔授業もはや一ヵ月を越えたが、その一方で学部四年生の卒論についてのあれこれが盛んだ。卒論を書いて無事卒業を迎えるお寺の子弟たちの「卒業後の進路」としてよく耳にするのは「本山安居(ほんざん・あんご)」。大学入学時からの友人で『不完全燃焼』『阿修羅の辞典』『ロゴス語呂辞典』という素晴らしい著書(見つけたら直ちに買うべし!)も持つ阿呆リズムマスターのM君の影響か、そんな言葉にも、「卒業後は本の山にStayHomeか」とつい反応してしまう。本の山にStayHomeしながら本を読むことを禁じられたら、さぞかし辛いことだろう。修行とはそういうものかも知れない。極微文献学者は「神は細部に宿る」と言うが、M君は「神は財布に宿る」とあっさり言い放った。(K)

(**) 追記(9/21):授業でDhammapadaを読むので、上村勝彦著『仏教を生きる5 真理の言葉<法句経>』(中央公論社 2000年)をぱらぱら拾い読みしていたら、次のような記述に遭遇し、ビックリ仰天してしまった。

「こころには形がありません。胸の中の洞窟にひそんでいるとされます。この場合、「こころ」(チッタ)は「思考」という意味でしょう。古代インドでは、「こころ」は胸の奥(心臓)にあると考えられました。しかし、少し後になると、頭(脳)に思考の働きがあると考えられるようになりました。ゲーテやトーマス・マンに注目された、「首のすげかえ」という有名な物語があります。ある女性が、自分の夫と兄の頭部をつけかえるという筋です。結局、夫の頭がついたほうの男が彼女の夫であるとされます。思考は頭(脳)に依存するとされたのです(拙訳『屍鬼二十五話』平凡社、六〇~六七頁参照)。」(22-23頁)

やはり上村氏は、この物語の真相を理解していないのである。インドで「少し後になると、頭(脳)に思考の働きがあると考えられるようになりました」の根拠に、この「首のすげかえ」物語が使われるとは、思ってもみなかったことであります。この上村氏のあっけらかんぶりは、いやはやです。(K)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます